具体描述

内容简介

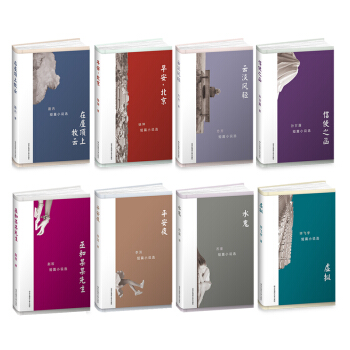

“黑白阎连科”囊括了阎连科的“黑与白”——神实与真实,荒诞与感动,狂欢与纯情,先锋与质朴……一辑“中篇四书”,精选阎连科“经典、钟情”的十二个中篇,每本三篇,让读者以短的时间,读好的阎连科。

中篇四书为:《 年月日·朝着东南走·横活》《耙耧天歌·大校·乡村死亡报告》《天宫图·平平淡淡·瑶沟的日头》《黄金洞·寻找土地·中士还乡》。其中,《黄金洞》获第一届鲁迅文学奖;《年月日》获第二届鲁迅文学奖、第八届《小说月报》百花奖、第四届上海优秀小说大奖;被法国教育中心推荐为法国中学生课外读物;《耙耧天歌》获第五届上海优秀小说大奖;《大校》获第八届解放军文艺奖;《朝着东南走》获1999年《人民文学》优秀作品奖;《瑶沟的日头》获阎连科颁给自己的“钟情奖”。

作者简介

阎连科,1958年出生于河南嵩县,1978年应征入伍,1985年毕业于河南大学政教系,1991年毕业于解放军艺术学院文学系。1979年开始写作,代表作有长篇小说《日光流年》《坚硬如水》《受活》《风雅颂》《炸裂志》,中篇小说《年月日》《黄金洞》《耙耧天歌》《朝着东南走》,短篇小说《黑猪毛 白猪毛》,散文《我与父辈》《北京,最后的纪念》等作品。先后获第一、第二届鲁迅文学奖,第三届老舍文学奖和其他国内外文学奖项二十余次。入围2013年度英国曼布克奖短名单,并获得第十二届马来西亚花踪世界华文文学奖。作品被译为日、韩、越、法、英、德、意、荷、挪威、以色列、西班牙、塞尔维亚等二十多种语言,在二十多个国家和地区出版。现供职于中国人民大学文学院,为教授、驻校作家。

内页插图

精彩书评

★只有经历了灾难幻灭的人,经历了死亡般窒息的人,才能够正视乡村社会的深层隐语,阎连科把那些痛感统统压在自己的身上,去为一个民族背负黑色的棺椁并踩出一道道的墓志铭。

——鲁迅纪念馆馆长,中国人民大学教授孙郁

★连科天生具有奇幻的想象力,又是当代中国探索勇气的小说家,他的小说从不重复自己的写作经验,每一部都具有小说形式的探索性,开掘着新的令人喜悦的思想深度。

——复旦大学教授,文学评论家 陈思和

★阎连科有一种愣劲,强行穿过荒诞地带,有一种不妥协的精神。或许他本来就是中国当代小说家中的共工,他为什么就不能头触不周山呢?

——北京大学教授,文学评论家 陈晓明

★阎连科以一种令人迷恋的崇高挑战叙事的极限,他几乎所有的作品都提醒我们应当直面我们不敢直面的现实,记住我们可能已经忘却的记忆。

——文学评论家 程德培

目录

耙耧天歌

大校

乡村死亡报告

精彩书摘

《耙耧天歌》节选

一

一世界都是秋天的香色。

熟秋的季节,说来就来了。山脉上玉蜀黍的甜味,黏稠得推搡不开。房檐上、草尖上,还有做田人的毛发上,无处不挂的秋黄,成滴儿欲坠欲落,闪着玛瑙样的光泽,把一个村落都给照亮了。

一个山脉都给照亮了。

整个世界都给照亮了。

旺收呢。这样的年景,先是浅旱,后是深涝,到了玉蜀黍授粉的关口,该雨是雨,该日是日,结果平地川地,收成一般,山地梁地,却旺收得罕见。玉蜀黍穗人腿似的,秆儿都被压得驼了,一些还骨折,卧伏在了地上撑着生长。那被叫做尤四呆子村的尤家村落,原本都是些坡地,其旺收的景况是不消说的。白露和秋分之间,便有人开始收获玉蜀黍。尤四婆家的地全在梁上。全在离村最远的梁上。去年调整地块时节,村人各户都嫌那地遥远,村长说尤四婆子,你家三傻四傻肯吃,那地你家种吧,想种几亩都行。尤四婆便领着她的傻妞呆儿种了。种了一道山梁,也许八亩,也许十亩,哪料它今年就旺收得山山海海哩。

尤四婆已经领着她的傻妞呆儿来这收了三天,运了三天,一道梁才收获了三成有一。人是累了,也被旺收弄得烦了。无边无际的玉蜀黍地里,绿秆枯叶棚着,人钻进去同入了海样。尤四婆把掰到竹篮里的玉蜀黍往田头运着。运着的当儿,她就听到身后三妞儿青灰灰的尖叫:“娘——娘——你管不管你们四傻子,他追着撵着摸我的奶哩,把我的奶咪咪都捏得疼哩。”田头已经码起了一条堤似的玉蜀黍棒子。天高远得很。云淡远得很。玉蜀黍那紫色缨丝脆碎成粉末腾起来,在梁道的日光下荡来荡去。尤四婆循着唤声回过身去,果然见四呆在三妞身后追着,把三妞的前衣襟儿扯开了,她那胀鼓的双奶兔头样白亮亮地欢蹦乱跳,仿佛立刻会跳跃下来。尤四婆愣住了,她看见三妞被四傻抓了奶子,脸上没有羞耻,没有苦相,倒是有一层浅红色的快活年画一样贴着。而在三妞身后呆立着的四傻,一边嘿嘿地笑着,含了口水,又含了两眼对娘惧怕的泪。尤四婆不知道事情的前因后果。她想问个清醒明白,可又觉得这双儿女是一对透呆,不知该从哪儿破题问起。就在这犹豫的当儿,她的眼前一晃,男人尤石头立在了田头上。他说是四呆先动手去扯三妞的扣儿哩,我在边上看得清白呢。尤四婆把目光从男人身上收回来,望着四呆说:“四娃,你过来,娘给你说个事儿。”四呆娃便迟迟疑疑过来了。尤四婆手起手落,一个耳光打在了四呆的脸上。

四傻捂着脸呜呜哦哦地哭将起来。

尤四婆子吼:“不知道三妞是你的亲姐啊!”

四傻朝着玉蜀黍地的深处走去了,就像一条被打了的狗躲到草丛深处呆着样,盘坐在玉蜀黍的棵秆上,盯着天空哭起来,弄得一面坡地都是四傻青痴痴的哭唤声。

以为一切也就过去了,风息浪止了,该接着紧收旺秋了。尤四婆把地上那篮玉蜀黍穗倒出去,对她的男人说,你走你的吧,忙得昏天黑地,以后你就不要隔三错五地回来了。然后,她旋过身子,看见三妞依然在那儿死死盯着她,像饿了要吃那样满脸可怜相。

她说:“把你兄弟打了,你还想咋样呢?”

三妞说:“娘,我想有个男人哩,想像大姐二姐那样有个男人搂着睡觉哩。”

尤四婆轰隆一下愣住了。

她男人也轰隆一下愣住了。

站在玉蜀黍穗堆旁,看着比她高出一头、宽出半肩,胸脯如山样隆着的痴三妞儿,她猛然灵醒三妞已经二十八岁了。想到三妞二十八岁时她把自己吓了一跳。她二十八岁那年,早已经生完了四个孩娃。就是在她二十八岁那一年,四呆儿岁半时候,她男人朝着那边走去了,丢掉这活生生的日子不要了。那一天他们抱着四呆去了镇上卫生院,是卫生院的大夫把他们尤家日子中的最后一滴灯光吹熄了。她十七岁时是哼着戏文嫁到尤家的,十八岁开怀生育,平均年半给这世上送来一个妞儿,生完第一个妞儿时,她还在月子床上享受着男人的侍奉,哼唱了一个月,可没想到的是,她生的大妞、二妞、三妞竟都是痴呆,都是在长至半岁当儿,目光生硬,眼里白多黑少,到三岁四岁才能开口叫娘,五岁六岁,还抓地上的猪屎马尿,十几岁还尿床尿裤。因为一连三胎傻痴,吓得她和男人不敢生了,连一句戏文也不再哼唱了。然歇了几年身子之后,想要个男娃,怀着撞命的心情,又彼此劳累身骨,再一次却果真生了男娃,且半岁之后,孩娃就能咿呀说话,八九个月,就能满地跑了。以为终归算生了一个精灵,有时也哄着孩娃念唱几句戏台上的话,哪知孩娃岁半时候,淋雨发烧,本是家常病症,可烧了一夜,来日做爹娘的细心一看,孩娃嘴歪眼斜,话又不会说了,饭碗也不会端了,除了呵呵地傻笑和嘿嘿哦哦地呆看,其余一无所知。

全村人都为这一变故惊着。尤四婆和男人尤石头的脸上、身上、屋里、院落,到处都惊硬满了苍白和漆黑。

村人们说快到镇上卫生院瞧瞧吧。

便就去了。

大夫问:“他兄弟几个?”

尤四婆说:“姐弟四个。”

大夫问:“他姐们好吧?”

尤四婆说:“姐们心里……有些不够数哩。”

大夫微微怔着,盯着尤四婆看够了年月,说你家祖上有没有这病?尤四婆说没哩,我爹我娘都是全人。大夫说,你爷你奶呢?尤四婆说,也是全人。大夫说,你祖爷祖奶呢?尤四婆说我没见过他们,可我爹说我祖爷活到八十二岁还能在村里耍狮子跳龙头,我祖奶七十九岁时还能大大段段地唱戏文。大夫不再对尤四婆询问啥儿,他把目光辗转到尤石头的脸上去。

大夫说,你呢?

尤石头默死着不语。

尤四婆扛了一肩男人,说问你哩。

他才吞吞吐吐说,我爹有过羊角风,我三岁那年爹正在梁上犁地,病一犯扶着犁就栽进沟里死了哩。

尤四婆的目光直硬了。

大夫便出了一口长气儿,释然地说你们回家吧,这病请了华佗也没法救治了,是隔代遗传哩,你们生四个孩娃四个是痴呆,生八个八个是痴呆,生一百有两个五十都是痴呆儿。回去好好思谋思谋你们如何陪着这四个痴呆过一辈子吧。

不消说啥他们便走了。回耙耧山脉深处的尤家村落了。一路上,他都背着四娃儿跟在她身后,刚出镇子时彼此还有一搭儿没一搭儿地说些啥,然到日将西去,日头酷烈时,他们就彼此不言不语了。累了哩。连孩娃都在他肩上流着口水睡了呢。可至村岭下边的十三里河边时,他立下看看那河水,又扭头看看肩上的傻孩娃,没想到那孩娃在梦里似哭似笑地朝他咧咧嘴,然后突然一阵哆嗦,眼就泛白了。这景况正让他吃惊,孩娃的异样却又风吹云散了,对他哭半声笑半声睡着了。

他立在河边无休无止地盯着傻痴孩娃的脸。

走远的媳妇回过身子唤:“走啊——快走啊——天要把人热死哩。”

他说:“你先抱着孩娃到前边树荫儿里歇一会,我喝口水立马就赶上来。”

她接过孩娃到一棵楝树下边等去了。

她等得月深年久、天昏地暗也没见男人走上来。她沿着河岸边走边唤:“妞她爹——娃他爹——你死哪去哩?——你死哪去了娃他爹!”沿河走了数百步,她在一个水潭边上看见了那让她生了四胎痴呆的尤石头,跳河死后漂在潭边如一大段枯腐的树身儿。她迅疾地跑到潭边把他拖上岸,把手放在他的鼻前试了试,愣一会儿,马一样往村落里边奔去报丧了。

男人就死了。被未来的日子吓死了。

男人死了,日子中的光亮便呼地暗下来。农忙时没有了扛锨拿镰的人,农闲时没有了聊天解闷的人。就是冬天水缸冻裂了口,想用铁丝捆上,都要尤四婆子自己动手了。

那年麦天,她把四个傻痴像四只狗样拴在麦地头的树下,在他们面前放了蚂蚱、麻雀和圆石、瓦片供他们耍着,自己在田里割麦。从日出割到日正顶上,回到树下歇时,看见四个孩娃把那蚂蚱和麻雀用石头在瓦片上铿铿锵锵砸了,砸得麻雀脑浆迸溅,鲜血淋淋,蚂蚱头像蒜汁样摊在瓦片上。四个孩娃在分吃着麻雀的腿、翅、肚子和头哩,一个个的嘴上、脸上都红红海海一片,弄得一世界都是麻雀青红的生血气息呢。

尤四婆先是惊着,呆呆地立在那儿不动,后来就冷丁儿号啕起来,哭得死去活来,面对着埋了男人的那方梁地,边哭边骂道:“尤石头,你这该千刀万剐的享福去了,把我和孩娃们留在这个世上受苦受难哟。”

又骂:“你这狗人还算男人吗,你坑我害我,还坑害这四个孩娃儿。”

还骂:“你以为死了就好啦,死了你能安生享受啦,给你说,孩娃们一日不成家立业,我一日就不让你这狗人安宁哩。”

她说:“姓尤的,你给我滚过来,你躲离开这世界到哪儿去了哩。”

她说:“你出来给我跪下哟姓尤的,跪下看看你的四个孩娃儿。再看看我一晌儿独自割了多大一片麦。”

尤四婆骂着说着时候,声音就由大到小变得嘶哑了,脸色也由青怒转成了灰白色,慢慢地哑无声息,盯着眼前的一片空地不动了。那空地在麦田和梁道的正中间,有草席样一片,生了许多黄色礓石和茅草。茅草从礓石缝中扎出来,把礓石盖在草丛下。她男人尤石头果真就跪在那片空地上,把茅草压倒了一片儿。日光把他的影儿晒得和蝉翼一样薄,且是一种灰白色,在青茅草和黄礓石上晃动着。远处收割的村人,都已回村吃过午饭,磨了镰刀,重又从村里出来,朝自家麦田摇过去。有的正在田里把割过的小麦摊开来,请那日头晒干。她男人跪在那儿,先还抬头看她一眼,最后就深深地把头勾埋下去了。

他说:“我这辈子,最对不起的是你哩。”

他说:“留下你在世上吃不完的苦,受不完的累。”

他说:“你再难也要把孩娃们养大成人哩,他们成家立业了,你就有好日子过了哩。”

说到孩娃,尤四婆回身望了一眼,看见那四个傻痴仍在吃着生雀蚂蚱,慢慢地她脸上那伤鳞鳞的白色淡去了,刚才失了的青色重又走回来。她冷丁儿从地上抓起镰刀,朝前扑了几步,挥着镰把疯了样朝男人尤石头的身上打起来。头上、脸上、胳膊上,镰把落到哪儿是哪儿。一个山坡都响满了青白色的抽打声。从这面山坡又响到那面山坡去。日光被她挥着的镰刀割得零零碎碎。细长的凉风也被打得一截一截,变得热烫起来了。

又一年,割完了麦,却是种不上秋。有的人家种上的秋庄稼都已露了苗,可她的麦地却还一块块白在天底下。各家的耕牛都忙得昼夜不消停,尤四婆只好借着月色,用锨在麦茬地里翻挖着。她在田头上铺了一领席,让四个傻娃在那席上睡着觉,自己脱了上衣,从田的这头翻到那头,又从那头翻回来。新翻的土地里有一股清新潮润的泥土味。泥土味是一种深红色。旺茂的麦茬白亮亮在月光里,散发着温热腻人的白色的香,那两种红白味道,如烟如雾样在夜里流淌着,还有她翻地的吱喳声,孩娃们睡着后的鼻息声,都在水样的月色里漫浸浸地流。尤四婆翻地翻到累极时,刚坐在凉爽的新土里歇下来,这当儿就从梁上走来了一个人,是邻村别姓的中年汉,他过来把锨插在田头上,望了赤裸着上身的尤四婆子说:

“还没翻完呀?”

尤四婆忙去地边穿她的布衫子。

男人笑了笑,说:“别穿了,我啥儿没见过?”

尤四婆就又坐到了原地上,脸和奶子都对着那男人。

男人说:“要我帮忙翻地吗?”

尤四婆子说:“你翻吧。”

男人说:“啥报偿?”

尤四婆子说:“你要啥报偿?”

男人说:“我把这地翻得比牛犁得还好,坷垃打得和磨面一样碎,可你得就这么赤裸着坐在田头上,让我扭头、抬头都能看见你的上半身。”

尤四婆说:“你翻吧。”

男人说:“地翻完了,我再给你种上秋,没别的啥要求,就是今夜咱俩在这梁上睡一夜。”

尤四婆说:“别动嘴,你赶快翻地吧。”

……

前言/序言

黑白阎连科(总序)

阎连科

被这一丛书名所吸引——“黑白阎连科”,也就有了欣喜和欣然,感激着编辑和出版社支持这书出版的同仁们。

我是一个相当矛盾、纠结的人,不相识的多说我好,而相识之后,便不再这样说道。继续近之,更想远之,所以朋友偏少。既怕别人认真了解,又常常渴望别人真正了解。一旦成为朋友,便总是想着肝胆相照。然倘若有了生死牵累,自己也没有把握自己会有怎样的情举义措,会背叛还是会执著情念,生死相依,同归暗黑的末路。总之黑白混淆,矛盾到扯不清明,难说二一。就我自己静心去想的时候,也不会把自我当做一个甚好或甚坏的东西看待。常想在这世上,其实你也是一个错人罪人,不知有过多少错事恶念。想有一天拿笔去回望自己,如果胆略和勇气可以让我把自己的魂灵剥开来看,那人不知该是怎样的虚妄和丑陋,只是伪装,只是理想,只是一种执著和克制,才使大家看到了我今天的嘴脸、今天的这副模样。

盼望有一天可以养大育壮剥开自己灵魂的勇气,可以写出《忏悔录》那样的一部书来,让真正的坦荡回到体内;让混沌的黑白成为清明的界限。现在,不仅我没有赤裸的勇气,也还没有挨到那个时候。

说到我的文学、我的写作,本是沿着自己的感悟执著地走,可其结果,却成了今天这副怪样。让人议论,让人黑白,让人感到矛盾和混淆。争论是不消说的。骂和嘲弄,我也都能听到猜到。也都知道说好的不仅是对我文学的尊重,也还多少有着中国人的那份情义支持。对支持说好者,报以情义;对骂和嘲弄,细听细辨,淡然处之。别人说你是中国最受争议的作家,说你某某作品最好,或最为垃圾,我都听着想着,修正着,固执着,黑白混淆着。这套十二册的丛书分为“中篇四书”、“散文四书”和“长篇四书”,很可惜另有“四书”大家无法看到。即便不看那些,这三丛“四书”,也足可以让大家看到阎连科的文学黑白,在混沌中试图清明出一条文学的楚河汉界。总之这一丛选打开了阅读的门扉,是为了阅读的便捷,是认识的洞开和撕裂,是让人知道,他(它)终归是他(它),不是别的,不是别人;也是为了因阅读而让人对阎连科和他写作的黑白,有所了解与辨析。

不希望你理解他(它),只希望你明白他(它)。

不希望你热爱和喜欢他的文学和写作,只希望你认识他的文学和写作。

如此而已。

用户评价

这部作品的语言风格简直像极了一位沉默的记录者,他站在时间的河流边,不带感情色彩地描摹着岸边那些被冲刷、被遗忘的痕迹。我尤其欣赏作者在处理人物内心活动时的那种含蓄和内敛。他们很少有大段的独白或激烈的冲突爆发,一切都隐藏在日常生活的琐碎和那些不经意的对话之中,像冰山露出水面的那一角。这种“少即是多”的表达方式,反而让情感的张力达到了极致。你必须全神贯注,像解密一样去捕捉那些潜台词,去体会人物眼神里瞬间的波动和身体语言里传递出的巨大重量。它拒绝了廉价的煽情,而是用一种近乎冷峻的美学,构建了一个独立于主流叙事之外的微观世界。那些描绘的场景,无论是乡野的泥土气息,还是特定环境下人与人之间微妙的权力和依存关系,都刻画得入木三分,让人感到既陌生又似曾相识,仿佛作者偷窥了某些不该被言说的秘密。

评分这本书的节奏感处理得非常高明,它不像传统小说那样拥有清晰的起承转合,反而更像是一张不断展开的、充满了细密纹理的挂毯。你得耐下心来,顺着纹理的走向去探索,才能发现其中隐藏的图案和色彩的变化。有些段落的处理极其缓慢,仿佛时间被拉长到了极限,每一个动作、每一个念头都被无限放大,让你能够充分感受到那种被困住、被裹挟的无力感。但关键在于,这种缓慢并非拖沓,而是精准地服务于氛围的营造,它让沉重的情绪得以充分发酵和沉淀。而当关键的转折来临时,它又以一种出人意料的简洁和速度完成,形成了一种强烈的对比和错位感,使得冲击力更加持久。这种张弛有度的叙事节奏,完美地契合了书中人物所处的,那种既停滞不前又暗流涌动的生存状态。

评分阅读体验是极其独特的,它更像是一场关于“存在”本身的哲学思辨,只不过是以故事的形式包装起来的。我发现自己时常会停下来,不是因为情节复杂,而是因为某个句子、某个意象带来的冲击力太大,需要时间消化。作者似乎有一种魔力,能将最平凡无奇的日常细节,瞬间拔高到具有象征意义的层面。例如,对某种农具的描绘,或者对某种特定天气变化的捕捉,都不再是简单的环境烘托,而是成为了角色命运的某种隐喻。这种深层的结构性挖掘,使得这本书的耐读性极高,每一次重读都会发现新的维度和层次。它没有给出一个明确的答案,甚至连一个明确的立场都没有,它只是呈现,让你自己去面对这些呈现背后的复杂性和矛盾性。这是一种非常高级的叙事技巧,它尊重读者的智识,邀请我们共同参与到意义的建构之中,而不是被动接受。

评分我必须承认,这本书对读者的精神状态要求很高,它不是那种可以轻松消遣的读物。它要求你卸下白天的盔甲,以一种近乎虔诚的姿态去面对文字中蕴含的巨大引力。这本书似乎有一种魔力,它能捕捉到人类在面对荒谬命运时所展现出的那种既可悲又可敬的韧性。它不歌颂英雄主义,也不沉溺于受害者心态,它展示的是一种在既定框架下,个体为了维持“像个人一样活着”而做出的种种努力与妥协。那些人物的命运交织在一起,构成了一幅关于生存本能和道德困境的群像。读完之后,那种被深度触动的感觉久久不散,仿佛自己也短暂地体验了另一种截然不同的人生。这本书的力量在于它的“在场感”,它让你感觉自己真真切切地站在了故事发生的那个地方,呼吸着同样的空气。

评分这本书的文字像一把手术刀,精准地剖开了那些我们常常视而不见的社会肌理。它没有宏大的叙事,更像是将镜头聚焦于那些被边缘化的个体,他们的挣扎、他们的无奈,以及他们在极端环境下的生存智慧。读完之后,脑海里不断回响的是那些细碎的、却又无比沉重的场景,它们层层叠叠地堆积起来,构成了一种令人窒息的真实感。叙事节奏的把控极为老练,时而缓慢沉郁,像被时间凝固的琥珀,时而又猛地加速,将人推入无法喘息的境地。作者的笔触冷静而克制,但这冷静恰恰是最大的力量,因为它迫使读者必须直面那些被精心包裹起来的苦难,去感受那种深埋于生活底层的荒诞与悲凉。每一次翻页,都像是在进行一次精神上的洗礼,让你不得不重新审视自己与这个世界的联系,以及那些被惯性所掩盖的真相。这本书的魅力就在于,它不提供廉价的安慰剂,而是用一种近乎残酷的诚实,让你在阅读的痛苦中获得一种清醒的认知。

评分已经收到,看了,不错。

评分阎连科的这本小说,写得深沉悲怆、虽压抑但不绝望。尤其是《耙耧天歌》。很震撼!

评分最近看得不可多得的好书,将人性与欲望写的平淡真实很不错

评分不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错

评分一直都想看。。。。。

评分不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错

评分不错,物流好

评分好。

评分惨烈!惨烈!惨烈!惨烈!惨烈!惨烈!

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![倒悬的地平线 [L'horizon à l'envers] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12123327/595eedecN8c819e3b.jpg)