具体描述

编辑推荐

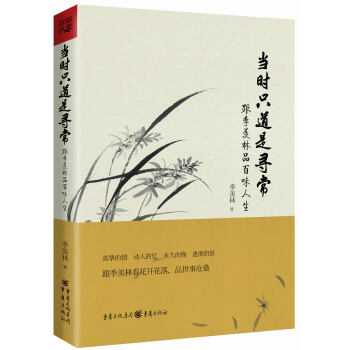

全新选本,季羡林感人的文章尽在《当时只道是寻常:跟季羡林品百味人生》。

故园之情,父母之思,痛悼师友,忆往述怀……朴素的笔调抒写百岁老人一个世纪的悲欢离合。

当时只道是寻常——一句非常明白易懂的话,却道出了几乎人人都有的感觉。

真挚的情,动人的忆,透彻的悟。

跟季羡林看花开花落,品世事沧桑。

内容简介

《当时只道是寻常:跟季羡林品百味人生》一书所选皆为季羡林先生的怀旧散文,包括故园之思、父母之思、痛悼师友、人生忆往述怀等等。深浅不一的回忆中,清晰再现了那些逝去年代的人和事:衣钵相传,恩德无限;斑驳的场景,多舛的人生;在省察自我、梳理时代脉络的过程中,娓娓道出对幸福的深刻理解与体验、人生的悲苦与辛酸。丰富的情感,浓郁的诗意,纯朴的文笔,催人泪下的诉说,带给读者不尽的遐思与感动。

作者简介

季羡林(1911.8.6~2009.7.11),中国著名语言学家、教育家、社会活动家、翻译家、散文家。精通12国语言。曾历任中国科学院哲学与社会科学学部委员、北京大学副校长、中国社科院南亚研究所所长等职。其著作汇编成《季羡林文集》、《季羡林全集》(30卷)等。

精彩书评

文学的高境界是朴素,季先生的作品就达到了这个境界。他朴素,是因为他真诚。……我爱先生文品好,如同野老话家常。

——钟敬文

如果我们不能真切体认季羡林先生的文学情缘,那么,我们就不能说真切地理解了一代宗师的生命。季羡林先生不是一个感情外露的人,但是,他的内心世界深邃而丰富。

——钱文忠

目录

当时只道是寻常(代序)

第一辑 聒碎乡心梦不成

--季羡林忆故乡与亲人

寻梦

我的童年

赋得永久的悔

寸草心

一条老狗

元旦思母

忆念荷姐

第二辑 怅望天涯涕泪遥

--季羡林忆师长

西谛先生

他实现了生命的价值

--悼念朱光潜先生

悼念曹老

我记忆中的老舍先生

回忆梁实秋先生

悼念沈从文先生

回忆雨僧先生

我的老师董秋芳先生

晚节善终 大节不亏

--悼念冯芝生(友兰)先生

回忆陈寅恪先生

回忆汤用彤先生

站在胡适之先生墓前

痛悼钟敬文先生

第三辑 也同欢乐也同愁

--季羡林忆同学与朋友

忆章用

怀念衍梁

哭冯至先生

怀念乔木

悼组缃

悼许国璋先生

悼念邓广铭先生

悼念赵朴老

追忆李长之

悼念周一良

痛悼克家

第四辑 沉思往事立残阳

--季羡林忆往抒怀

八十述怀

我写我

新年抒怀

一个老知识分子的心声

《牛棚杂忆》自序

我的家

回家

精彩书摘

赋得永久的悔

题目是韩小蕙女士出的,所以名之曰“赋得”。但文章是我心甘情愿做的,所以不是八股。

我为什么心甘情愿做这样一篇文章呢?一言以蔽之,题目出得好,不但实获我心,而且先获我心:我早就想写这样一篇东西了。

我已经到了望九之年。在过去的七八十年中,从乡下到城里,从国内到国外,从小学、中学、大学到洋研究院,从“志于学”到超过“从心所欲不逾矩”,曲曲折折,坎坎坷坷,既走过阳关大道,也走过独木小桥;既经过”山重水复疑无路”,又看到“柳暗花明又一村”,喜悦与忧伤并驾,失望与希望齐飞,我的经历可谓多矣。要讲后悔之事,那是俯拾即是。要选其中最深切、最真实、最难忘的悔,也就是永久的悔,那也是唾手可得,因为它片刻也没有离开过我的心。

我这永久的悔就是:不该离开故乡,离开母亲。

我出生在鲁西北一个极端贫困的村庄里。我们家是贫中之贫,真可以说是贫无立锥之地。“十年浩劫”中,我自己跳出来反对北大那一位倒行逆施但又炙手可热的“老佛爷”,被她视为眼中钉,必欲除之而后快。她手下的小喽啰们曾两次窜到我的故乡,处心积虑把我“打”成地主,他们那种狗仗人势穷凶极恶的教师爷架子,并没有能吓倒我的乡亲。我小时候的一位伙伴指着他们的鼻子,大声说:“如果让整个官庄来诉苦的话,季羡林家里是第一家!”

这一句话并没有夸大,它说的是实情。我祖父母早亡,留下了我父亲等三个兄弟,孤苦伶仃,无依无靠。最小的一叔送了人。我父亲和九叔饿得没有办法,只好到别人家的枣林里去捡落到地上的干枣充饥。这当然不是长久之计。最后兄弟俩被逼背乡离井,盲流到济南去谋生。此时他俩也不过十几二十岁。在举目无亲的大城市里,必然是经过千辛万苦,九叔在济南落住了脚。于是我父亲就回到了故乡,说是农民,但又无田可耕,又必然是经过千辛万苦。九叔从济南有时寄点钱回家,父亲赖以生活。不知怎么一来,竟然寻(读音xín)上了媳妇,她就是我的母亲。母亲的娘家姓赵,门当户对,她家穷得同我们家差不多,否则也决不会结亲。她家里饭都吃不上,哪里有钱、有闲上学。所以我母亲一个字也不识,活了一辈子,连个名字都没有。她家是在另一个庄上,离我们庄五里路。这个五里路就是我母亲毕生所走的最长的距离。

北京大学那一位“老佛爷”要“打”成“地主”的人,也就是我,就出生在这样一个家庭里,就有这样一位母亲。

后来我听说,我们家确实也“阔”过一阵。大概在清末民初,九叔在东三省用口袋里剩下的最后的五角钱,买了十分之一的湖北水灾奖券,中了奖。兄弟俩商量,要“富贵而归故乡”,回家扬一下眉,吐一下气。于是把钱运回家,九叔仍然留在城里,乡里的事由父亲一手张罗。他用荒唐离奇的价钱,买了砖瓦,盖了房子。又用荒唐离奇的价钱,置了一块带一口水井的田地。一时兴会淋漓,真正扬眉吐气了。可惜好景不长,我父亲又用荒唐离奇的方式,仿佛宋江一样,豁达大度,招待四方朋友。一转瞬间,盖成的瓦房又拆了卖砖,卖瓦。有水井的田地也改变了主人。全家又回归到原来的情况。我就是在这个时候、在这样的情况下降生到人间来的。

母亲当然亲身经历了这个巨大的变化。可惜,当我同母亲住在一起的时候,我只有几岁,告诉我,我也不懂。所以,我们家这一次陡然上升,又陡然下降,只像是昙花一现,我到现在也不完全明白。这个谜恐怕要成为永恒的谜了。

不管怎样,我们家又恢复到从前那种穷困的情况。后来听人说,我们家那时只有半亩多地。这半亩多地是怎么来的,我也不清楚。一家三口人就靠这半亩多地生活。城里的九叔当然还会给点儿接济,然而像中湖北水灾奖那样的事儿,一辈子有一次也不算少了,九叔没有多少钱接济他的哥哥了。

家里日子是怎样过的,我年龄太小,说不清楚。反正吃得极坏,这个我是懂得的。按照当时的标准,吃“白的”(指麦子面)最高,其次是吃小米面或棒子面饼子,最次是吃红高粱饼子,颜色是红的,像猪肝一样。“白的”与我们家无缘,“黄的”(小米面或棒子面饼子颜色都是黄的)与我们缘分也不大。终日为伍者只有“红的”。这“红的”又苦又涩,真是难以下咽。但不吃又害饿,我真有点儿谈“红”色变了。

但是,小孩子也有小孩子的办法。我祖父的堂兄是一个举人,他的夫人我喊她奶奶。他们这一支是有钱有地的。虽然举人死了,但家境依然很好。我这一位大奶奶仍然健在。她的亲孙子早亡,所以把全部的钟爱都倾注到我身上来。她是整个官庄能够吃“白的”的仅有的几个人中之一。她不但自己吃,而且每天都给我留出半个或者四分之一个白面馍馍来。我每天早晨一睁眼,立即跳下炕来向村里跑。我们家住在村外。我跑到大奶奶跟前,清脆甜美地喊上一声:“奶奶!”她立即笑得合不上嘴,把手缩回到肥大的袖子,从口袋里掏出一小块馍馍,递给我。这是我一天最幸福的时刻。

此外,我也偶尔能够吃一点儿“白的”,这是我自己用劳动换来的。一到夏天麦收季节,我们家根本没有什么麦子可收。对门住的宁家大婶子和大姑——她们家也穷得够呛——就带我到本村或外村富人的地里去“拾麦子”。所谓“拾麦子”就是别家的长工割过麦子,总还会剩下那么一点点麦穗,这些都是不值得一捡的,我们这些穷人就来“拾”。因为剩下的决不会多,我们拾上半天,也不过拾半篮子;然而对我们来说,这已经是如获至宝了。一定是大婶和大姑对我特别照顾,以一个四五岁、五六岁的孩子,拾上一个夏天,也能拾上十斤八斤麦粒。这些都是母亲亲手搓出来的。为了对我加以奖励,麦季过后,母亲便把麦子磨成面,蒸成馍馍,或贴成白面饼子,让我解解馋。我于是就大快朵颐了。

记得有一年,我拾麦子的成绩也许是有点儿“超常”。到了中秋节——农民嘴里叫“八月十五”——母亲不知从哪里弄了点儿月饼,给我掰了一块,我就蹲在一块石头旁边,大吃起来。在当时,对我来说,月饼可真是神奇的好东西,龙肝凤髓也难以比得上的,我难得吃上一次。我当时并没有注意,母亲是否也在吃。现在回想起来,她根本一口也没有吃。不但是月饼,连其他“白的”,母亲从来都没有尝过,都留给我吃了。她大概是毕生就与红色的高粱饼子为伍。到了俭年,连这个也吃不上,那就只有吃野菜了。

至于肉类,吃的回忆似乎是一片空白。我姥娘家隔壁是一家卖煮牛肉的作坊。给农民劳苦耕耘了一辈子的老黄牛,到了老年,耕不动了,几个农民便以极其低的价钱买来,用极其野蛮的办法杀死,把肉煮烂,然后卖掉。老牛肉难煮,实在没有办法,农民就在肉锅里小便一通,这样肉就好烂了。农民心肠好,有了这种情况,就昭告四邻:“今天的肉你们别买!”姥娘家穷,虽然极其疼爱我这个外孙,也只能用土罐子,花几个制钱,装一罐子牛肉汤,聊胜于无。记得有一次,罐子里多了一块牛肚子,这就成了我的专利。我舍不得一气吃掉,就用生了锈的小铁刀,一块一块地割着吃,慢慢地吃。这一块牛肚真可以同月饼媲美了。

“白的”、月饼和牛肚难得,“黄的”怎样呢?“黄的”也同样难得。但是,尽管我只有几岁,我却也想出了办法。到了春、夏、秋三个季节,庄外的草和庄稼都长起来了。我就到庄外去割草,或者到人家高粱地里去擗高粱叶。擗高粱叶,田主不但不禁止,而且还欢迎;因为叶子一擗,通风情况就能改进,高粱长得就能更好,粮食打得就能更多。草和高粱叶都是喂牛用的。我们家穷,从来没有养过牛。我二大爷家是有地的,经常养着两头大牛。我这草和高粱叶就是给它们准备的。每当我这个不到三块豆腐干高的孩子背着一大捆草或高粱叶走进二大爷的大门,我心里有所恃而不恐,把草放在牛圈里,赖着不走,总能蹭上一顿“黄的”吃,不会被二大娘“卷”(我们那里的土话,意思是“骂”)出来。到了过年的时候,自己心里觉得,在过去的一年里,自己喂牛立了功,又有了勇气到二大爷家里赖着吃黄面糕。黄面糕是用黄米面加上枣蒸成的,颜色虽黄,却位列“白的”之上,因为一年只在过年时吃一次,“物以稀为贵”,于是黄面糕就贵了起来。

我上面讲的全是吃的东西。为什么一讲到母亲就讲起吃的东西来了呢?原因并不复杂。第一,我作为一个孩子容易关心吃的东西。第二,所有我在上面提到的好吃的东西,几乎都与母亲无缘。除了“红的”以外,其余她都不沾边儿。我在她身边只待到六岁,以后两次奔丧回家,待的时间也很短。现在我回忆起来,连母亲的面影都是迷离模糊的,没有一个清晰的轮廓。特别有一点,让我难解而又易解:我无论如何也回忆不起母亲的笑容来,她好像是一辈子都没有笑过。家境贫困,儿子远离,她受尽了苦难,笑容从何而来呢?有一次我回家听对面的宁大婶子告诉我说:“你娘经常说:‘早知道送出去回不来,我无论如何也不会放他走的!’”简短的一句话里面含着多少辛酸、多少悲伤啊!母亲不知有多少日日夜夜,眼望远方,盼望自己的儿子回来啊!然而这个儿子却始终没有归去,一直到母亲离开这个世界。

对于这个情况,我最初懵懵懂懂,理解得并不深刻。到了上高中的时候,自己大了几岁,逐渐理解了。但是自己寄人篱下,经济不能独立,空有雄心壮志,怎奈无法实现。我暗暗地下定了决心,立下誓愿:一旦大学毕业,自己找到工作,立即迎养母亲。然而没有等到我大学毕业,母亲就离开我走了,永远永远地走了。古人说“树欲静而风不止,子欲养而亲不待”,这话正应到我身上。我不忍想象母亲临终时思念爱子的情况;一想到,我就会心肝俱裂,眼泪盈眶。当我从北平赶回济南,又从济南赶回清平奔丧的时候,看到了母亲的棺材,看到那简陋的屋子,我真想一头撞死在棺材上,随母亲于地下。我后悔,我真后悔,我千不该万不该离开了母亲。世界上无论什么名誉、什么地位、什么幸福、什么尊荣,都比不上待在母亲身边,即使她一个字也不识,即使整天吃“红的”。

这就是我的“永久的悔”。

1994年3月5日

……

前言/序言

当时只道是寻常(代序)

季羡林

这是一句非常明白易懂的话,却道出了几乎人人都有的感觉。所谓“当时”者,指人生过去的某一个阶段。处在这个阶段中时,觉得过日子也不过如此,是很寻常的。过了十几二十年或者更长的时间,回头一看,当时实在有不寻常者在。因此有人,特别是老年

人,喜欢在回忆中生活。

在中国,这种情况更比较突出,魏晋时代的人喜欢做羲皇上人。这是一种什么心理呢?“鸡犬之声相闻,而老死不相往来”,真就那么好吗?人类最初不会种地,只是采集植物,猎获动物,以此为生。生活是十分艰苦的。这样的生活有什么可向往的呢!

然而,根据我个人的经验,发思古之幽情,几乎是每个人都有的。到了今天,沧海桑田,世界有多少次巨大的变化。人们思古的情绪却依然没变。我举一个具体的例子。十几年前,我重访了我

曾待过十年的德国哥廷根。我的老师瓦尔德施密特教授夫妇都还健在,但已今非昔比——房子捐给梵学研究所,汽车也已卖掉。他们只有一个独生子,“二战”中阵亡。此时老夫妇二人孤零零地住在一座十分豪华的养老院里。院里设备十分齐全,游泳池、网球场等等一应俱全。但是,这些设备对七八十岁八九十岁的老人有什么用处呢?让老人们触目惊心的是,每隔一段时间就有某一个房号空了出来,主人见上帝去了。这对老人们的刺激之大是不言而喻的。我的来临大出教授的意料,他简直有点喜不自胜的意味。夫人摆出了当年我在哥廷根时常吃的点心。教授仿佛返老还童,回到了当年去了。他笑着说:“让我们好好地过一过当年过的日子,说一说当年常说的话!”我含着眼泪离开了教授夫妇,嘴里说着连自己都不相信的话:“过几年,我还会来看你们的。”

我的德国老师不会懂“当时只道是寻常”的隐含的意蕴,但是1980年11月,季羡林先生重返哥廷根大学,与瓦尔德施密特教授等合影古今中外人士所共有的这种怀旧追忆的情绪却是有的。这种情绪通过我上面描述的情况完全流露出来了。仔细分析起来,“当时”是很不相同的。国王有国王的“当时”,有钱人有有钱人的“当时”,平头老百姓有平头老百姓的“当时”。在李煜眼中,“当时”是“车如流水马如龙,花月正春风”游上林苑的“当时”。对此,他没有别的办法,只有哀叹“天上人间”了。我不想对这个概念再进行过多的分析。本来是明明白白的一点真理,过多的分析反而会使它迷离模糊起来。我现在想对自己提出一个怪问题:你对我们的现在,也就是眼前这个现在,感觉到是寻常呢还是不寻常?这个“现在”,若干年后也会成为“当时”的。到了那时候,我们会不会说“当时只道是寻常”呢?现在无法预言。现在我住在医院中,享受极高的待遇。应该说,没有什么不满足的地方。但是,倘若扪心自问:“你认为是寻常呢,还是不寻常?”我真有点说不出。也许只有到了若干年后,我才能说:“当时只道是寻常”。

2003年6月20日

用户评价

读这本书,简直就像打开了一扇尘封已久的窗,微风拂过,带来了季羡林先生生命中的种种色彩。他的人生,不是跌宕起伏的传奇,更多的是一种浸润在岁月里的绵长与淡然。书里那些看似寻常的片段,比如童年的嬉戏,求学路上的颠簸,师友间的温情,甚至是一些细微的感悟,都被季老以一种温润如玉的笔触娓娓道来。我仿佛能看到他坐在书桌前,灯光柔和,手中握着一支笔,将那些生命中的点点滴滴,那些平凡日子里不曾被留意的珍贵,一一拾起,然后用他那饱含智慧的文字,赋予它们温度和意义。他写过贫困,写过战乱,写过失去,但字里行间,总有一种豁达和乐观在流淌,仿佛再大的风雨,也无法侵蚀他内心深处的平和。那种“当时只道是寻常”的感慨,不是事后的追悔,而是经历过,沉淀后,对生命的一种深刻理解。他不是高高在上的圣人,他就是我们身边的长者,用他的人生故事,教会我们如何去感受生活,去品味那些藏在柴米油盐里的幸福,去理解那些看似微不足道却足以温暖人心的瞬间。这本书,更像是一杯陈年的老酒,初尝时或许平淡,但越品越有滋味,越品越能感受到其中蕴含的醇厚与甘甜。

评分我被这本书中季羡林先生那种“风雨不动安如山”的淡定所打动。他的人生,经历了太多时代的变迁,个人的起伏,但他始终保持着一种内心的宁静。书里关于他晚年的回忆,尤为触动我。即使身体衰老,即使面对许多不如意,他依然保持着对生活的热情和好奇。他不是一个回避现实的人,但他选择用一种积极的态度去面对。他对于“小事情”的重视,也让我深受启发。那些看似不值一提的日常,在他眼中却是构成人生色彩的重要元素。他写过关于自己身体的一些小毛病,写过关于和家人朋友的日常对话,这些朴实无华的文字,却充满了生活的气息,也展现了他真实的一面。他不会刻意去粉饰太平,也不会夸大自己的遭遇,他只是客观地叙述,然后从中提炼出生活的智慧。这种“平常心”,是他一生中最宝贵的财富,也是他能够承受生命之重,依然活得如此自在的秘诀。这本书,不只是关于一位学者的回忆录,更是一部关于如何面对人生起伏,如何保持内心平静的指南。

评分读完这本书,我深深体会到季羡林先生“淡泊名利”的人生哲学。他似乎从未被世俗的功名利禄所困扰,而是始终专注于自己的学术研究和对生活的热爱。书里对他人生经历的描写,充满了韧性与豁达。即使身处逆境,他也能从中找到乐趣,并保持乐观的态度。他对于“寻常”的感悟,更是让我觉得,生命中最宝贵的,往往就藏在那些不经意的瞬间。他描述的许多生活片段,都非常生动形象,仿佛就在眼前。比如他对美食的细致描摹,他对语言的独到见解,他对自然景物的热爱,这些都展现了他作为一个丰富而真实的人的形象。他不是一个冰冷的学者,他是一个充满生活情趣的长者。他用一种平静而深邃的语言,讲述着他的人生故事,却在字里行间,传递出了一种超越时间和空间的智慧。这种智慧,不是深奥的说教,而是融入了日常生活的点点滴滴,需要我们细细去体会。这本书,就像是一面镜子,照出了季老的人生,也让我们有机会反思自己的生命,去寻找那些被我们忽略的“寻常”中的美好。

评分我特别喜欢这本书中对季羡林先生“旁观者清”式叙述的描摹。他并非刻意去渲染戏剧性,而是以一种超然的视角,冷静地观察着自己的人生轨迹,以及周遭的人和事。就好像一位智者,坐在时间的岸边,静静地看着河流缓缓流淌,记录下水面上掠过的每一片落叶,每一朵浪花。那些关于学术争鸣的片段,他没有长篇大论地阐述学术观点,而是通过一些生动的小故事,展现了那个时代知识分子的风骨与情怀。他对友人的评价,对学生的教导,都充满了人性的温度,没有一丝矫揉造作。尤其让我印象深刻的是,他对于一些历史事件的提及,总能回归到个体生命的体验,让我们看到宏大叙事背后,普通人的喜怒哀乐。他从不回避自己的缺点和错误,甚至会带着一丝自嘲的幽默来描述,这种坦诚,反倒让他更加真实可信,也更能引起读者的共鸣。他的人生,就像一本厚重的史书,但翻开它,你不会感到枯燥乏味,反而会被那些生动鲜活的人物和事件所吸引,你会忍不住去思考,去感悟,去回味。季老用他如椽巨笔,勾勒出了一幅波澜壮阔又细腻入微的人生画卷,让人在阅读中,仿佛也经历了他的人生,品味了他的人生。

评分这本书记载的季羡林先生的人生,让我体会到了一种“顺其自然”的力量。他似乎从未刻意去追求什么,也从未在命运面前屈服。他只是默默地走着,无论是在异国他乡求学,还是在动荡年代执教,他始终保持着一颗平和的心。书中的很多片段,都充满了对生活细微之处的观察,比如对自然的感悟,对语言的偏爱,对饮食的讲究,这些看似琐碎的点滴,却构成了他丰富而充实的人生。我能感受到他对知识的热爱,他对学术的执着,但更重要的是,他热爱生活本身。他不是一个只埋头于书本的学者,他是一个真正懂得生活,懂得体味生活的人。他对于“寻常”的定义,也与众不同。在他看来,那些看似平凡的日子,那些日常的相处,那些细微的感触,才是构成生命最本质的部分。他用一种极为淡然的笔触,讲述着那些可能让我们惊叹的经历,但他的重点,却始终落在那些寻常的时刻。这种“返璞归真”的智慧,让我受益匪浅。读这本书,就像是在和一位慈祥的长者聊天,他没有说教,只是分享,而他的分享,本身就蕴含着深刻的哲理。

评分印度智慧,给我们提供了另一种看世界的角度。文化和文明从来都是需要杂交的。

评分书中的万事万物都被季羡林先生赋予了生命的内涵,老妇人、小男孩儿,一枝花,一条老狗,一场雨...... 季老以朴素的笔触描写对天地万物的情感,一生经历的人、事、物、景,在季老笔下是鲜活感人的,集中表达了季羡林先生对天地万物那种"民胞物与"的大爱。这位可敬可爱的老人不只是在诉说着他的情感,更想向世人传达一种力量,跟随季老感受生命、体悟人生,收获内心安宁平静的力量。

评分很好,很不错的书

评分还不错,精装硬皮,手感也不错!

评分物流快,质量好,一直在购买!

评分季羡林先生谈传统文化,先生的文字朴实无华,有营养

评分看起来很满意,非常好!

评分快递员很好,每次都是他送货,书质量很好,都有塑封,打开看了里面,应该是正版,都很好,很满意,趁着活动,一下买了好几本,好满足的说,以后还来~~~~

评分还没看,是正版。快递特别快,昨天买的今天上午就到了。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有