具体描述

内容简介

中华文明绵延五千余年,文字实具第1功。从仓颉造字而雨粟鬼泣的传说起,历经华夏子民智慧聚集、薪火相传,终使汉宇生生不息、蔚为壮观。伴随着汉字发展而成长的中国书法,基于汉字象形表意的特性,在一代又一代书写者的努力之下,最终跨越其实用意义,成为一门世界上其他民族文字无法企及的纯艺术,并成为汉文化的重要元素之一。在中国知识阶层看来,书法是中国人『澄怀味象』、寓哲理于诗性的艺术高表现方式,她净化、提升了人的精神品格,历来被视为『道』『器』合一。而事实上,中国书法确实包罗万象,从孔孟释道到各家学说,从宇宙自然到社会生活,中华文化的精粹,在其问都得到了种种反映书法无愧为中华文化的载体。书法又推动了汉字的发展,篆、隶、草、行、直(五体的嬗变和成熟,源于无数书家承前启后、对汉字美的不懈追求,多样的书家风格,则愈加显示出汉字的无穷活力。那些优秀的『知行合一』的书法家们是中华智慧的实践者,他们汇成的这条书法之河印证了中华文化的发展。因此,学习和探求书法艺术,实际上是了解中华文化有效的一个途径。历史证明,汉字及其书法冲破了民族文化的隔阂和时空的限制,在世界文明的进程中发生了重要作用。我们坚信,在今后的文明进程中,这一独特的艺术形式,仍将发挥出巨大的力量。然而,在当代这个社会经济高速发展、不同文化剧烈碰撞的时期,书法也遭遇亘古未有的挑战,这其间自有种种因素,而汉字书写的退化,或许是书法之道出现踟蹰不前窘状的重要原因,因此,有识之士深感传统文化有『迷失』、 『式微』之虞。书法艺术的健康发展,有赖对中国文化、艺术真谛更深刻的体认,汇聚更多的力量做更多务实的工作,这是当今从事书法工作的专业人士责无旁贷的重任。

有鉴于此,上海书画出版社以保存、还原优秀的书法艺术作品为目的,承继五十年出版传统,出版了这套《中国碑帖名品》丛帖该丛帖在总结本社不同时段字帖出版的资源和经验基础上,更加系统地观照整个书法史的艺术进程,汇聚历代尤其是今人对不同书体不同书家作品(包括新出土书迹》的深入研究,以书体递变为纵轴,以书家风格为横钱,遴选了书法史上优秀的书法作品汇编成一百册,再现了中国书法史的辉煌。

为了更方便读者学习与品鉴,本套丛帖在文字疏解、艺术赏评诸方面做了全新的尝试,使文字记载、释义的属陆与书法艺术造型、审美的作用相辅相成,进一步拓展字帖的功能。同时,我们精选底奉,并充分利用现代高度发展的印刷技术,精心校核,原色印刷,几同直(迹,这必将有益于临习者更准确地体会与欣赏,以获得学习的门径。披览全帙,思接千载,我们希望通过精心编撰、系统规模的出版工作,能为当今书法艺术的弘扬和发展,起到绵薄的推进作用,以无愧祖宗留给我们的伟大遗产。

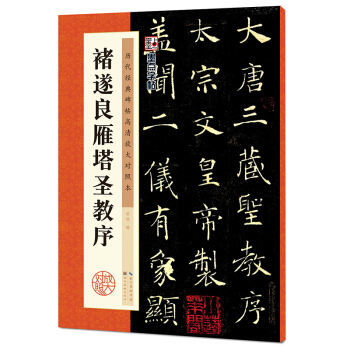

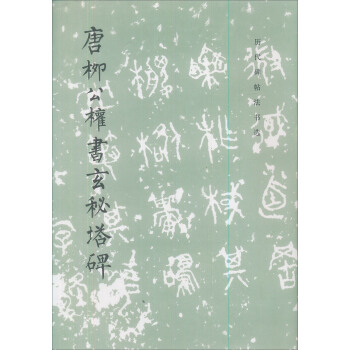

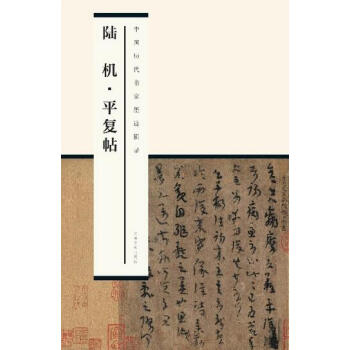

内页插图

前言/序言

用户评价

这套碑帖给我的最大感受是,它提供了一种沉浸式的精神体验。在如今这个信息爆炸、节奏飞快的时代,我们很少能有时间静下心来,专注于一件需要耐心和定力的事物。当我拿起这本书,开始对着其中的某一页进行细致的揣摩时,周围的一切仿佛都静止了。我不再去想工作上的烦恼,而是完全沉浸在墨迹的黑白世界里。这种专注带来的内心平静,是任何娱乐活动都无法替代的。它教会我如何去“慢下来”,如何去欣赏那些在匆忙中被忽略的美感。我发现,每一次重读,都会有新的领悟,仿佛那位古人又重新与我进行了跨越时空的对话。这本书不仅仅是学习书法工具,更像是一剂帮助现代人找回内心宁静的良药。

评分我对本书的某些选篇感到非常惊喜,尤其是那些相对不那么“大众化”的碑刻拓片。通常市面上的碑帖,总是围绕着那几件耳熟能详的经典展开,时间久了难免审美疲劳。但这部书似乎花了大功夫去挖掘了一些具有独特地域风格或偏门但艺术价值极高的作品。比如,其中收录的几方地方志碑,虽然名气不如“天下第一行书”,但其质朴率真的笔法,展现了一种未经雕琢的生命力,非常具有研究价值。这说明编者在选材上是持开放和包容态度的,没有被传统定论所束缚。这种新鲜感,对于像我这样已经有一定临帖基础的学习者来说,是非常宝贵的,它能有效地刺激我的创作欲望,让我找到新的突破口。这本书的广度和深度,绝对对得起它的定价。

评分老实说,我购买这本书的初衷,主要是为了研究特定时代书风的演变脉络。我注意到这本书的编排逻辑非常清晰,它似乎不仅仅是简单地将名家作品罗列在一起,而是有意识地构建了一个历史的序列。通过对比不同时期的作品,你可以明显看出书法艺术是如何在继承中创新的,如何受到时代思潮的影响。比如,书中收录的几篇魏晋时期的作品,那种浑厚的天真烂漫,与后来唐代追求法度的严谨形成了鲜明的对比。这种横向和纵向的对比研究,极大地拓宽了我的视野,让我不再局限于单一的审美标准。对于做学术研究或者希望深入理解中国书史的朋友来说,这本书提供的资料是相当有价值的。它提供了一个绝佳的平台,去观察和感受那些“意在笔先”的哲学思想是如何通过笔墨物化出来的。

评分这部碑帖集实在让人惊艳,尤其是对于那些醉心于楷书和行书的同好来说,简直是宝藏。我最早接触这种古典范本,是被那种古朴厚重的笔触所吸引。比如,其中收录的几篇唐代楷书大家的墨迹,那种精妙的结构和间架,简直是书法学习的教科书。翻阅这些作品时,我仿佛能感受到那位书法家在案前挥毫时的心境,那种从容不迫中蕴含的强大力量。尤其是对那些细节的处理,比如起笔的方圆,收笔的回锋,无不体现出深厚的功力。很多现代人写字,总感觉气韵不足,但这部书里的作品,每一笔都充满了生命力。我花了好长时间,对着其中几篇进行临摹,才稍微领会到其中的奥妙。它不仅仅是字的堆砌,更是一种文化精神的传承。我强烈推荐给所有希望提升自己书法水平的入门者和进阶者,它能帮你打下一个极其扎实的基础。

评分这本书的装帧设计和印刷质量,绝对是超乎预期的惊喜。作为一个长期关注艺术类图书的读者,我深知一套好的碑帖对学习者意味着什么。这套书的纸张选择非常考究,不仅触感细腻,而且墨色的还原度极高,那些细微的飞白和枯笔都能清晰呈现,这对于研究笔法的细微变化至关重要。装订方面,平摊性做得非常好,无论你翻到哪一页,都能完全平铺在桌面上,这在临帖时简直是太方便了,不用担心书本合拢而影响观察。每一幅帖的四周留白也恰到好处,既突出了主体内容,又不会让人觉得拥挤。从整体的视觉感受上来说,它散发着一种沉稳而典雅的气质,光是放在书架上,也是一件极佳的陈设品。细节决定成败,这本书在制作上的用心程度,值得每一位买家细细品味。

评分非常好 快递快 太好了 真是好

评分汉字书法为汉族文化的独特表现艺术,被誉为:无言的诗,无行的舞;无图的画,无声的乐。

评分不错的书。不错的书。

评分送货及时人员态度很好。

评分给力,这套字帖快凑齐了。

评分不错不错 就是为啥要邮费 不太好

评分这是这名帖系列中比较好的墨迹本

评分不错的字帖,值得拥有

评分上海书画的正版好帖,价格便宜、实惠。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有