具体描述

内容简介

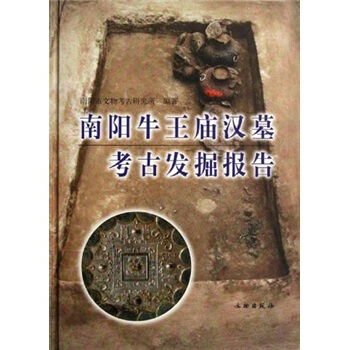

《南阳牛王庙汉墓考古发掘报告》收录了墓葬与发掘清理的基本情况;墓葬的类型分析;出土主要遗物的型式分析;随葬陶器组合分析;墓葬分期与年代;南阳牛王庙墓地墓葬统记表等内容。《南阳牛王庙汉墓考古发掘报告》适合从事相关研究工作的人员参考阅读。目录

第一章 前言一 地理位置与历史沿革

二 墓葬与发掘清理的基本情况

第二章 墓葬概况

1号墓

2号墓

3号墓

4号墓

5号墓

6号墓

7号墓

8号墓

10号墓

11号墓

12号墓

13号墓

14号墓

15号墓

18号墓

20号墓

21号墓

22号墓

23号墓

24号墓

25号墓

26号墓

27号墓

28号墓

29号墓

30号墓

31号墓

32号墓

33号墓

34号墓

36号墓

37号墓

38号墓

39号墓

40号墓

4l号墓

42号墓

43号墓

44号墓

45号墓

46号墓

47号墓

48号墓

49号墓

50号墓

5l号墓

52号墓

53号墓

54号墓

55号墓

56号墓

57号墓

58号墓

59号墓

60号墓

62号墓

63号墓

65号墓

66号墓

67号墓

68号墓

69号墓

71号墓

72号墓

73号墓

75号墓

76号墓

77号墓

78号墓

79号墓

80号墓

83号墓

84号墓

85号墓

86号墓

88号墓

89号墓

90号墓

9l号墓

92号墓

93号墓

94号墓

95号墓

96号墓

97号墓

98号墓

99号墓

100号墓

102号墓

103号墓

104号墓

105号墓

106号墓

107号墓

108号墓

109号墓

110号墓

112号墓

113号墓

114号墓

118号墓

120号墓

121号墓

122号墓

123号墓

124号墓

125号墓

126号墓

127号墓

128号墓

129号墓

130号墓

第三章 墓葬的类型分析

第四章 出土主要遗物的型式分析

一 出土主要陶器的型式分析

二 出土铜镜型式分析

三 出土钱币的型式分析

第五章 随葬陶器组合分析

一 甲类组合

二 乙类组合

三 丙类组合

四 丁类组合

五 戊类组合

第六章 墓葬分期与年代

第七章 结语

附表 南阳牛王庙墓地墓葬统记表

后记

彩版

图版

用户评价

初次接触这类考古报告,我本以为会是晦涩难懂的专业术语堆砌,没想到这份《南阳牛王庙汉墓考古发掘报告》的叙事脉络竟如此清晰流畅,逻辑性极强。报告的编排结构体现了高超的学术组织能力,从勘探、发掘过程的记录,到遗迹的测绘分析,再到文物的分类整理与初步断代,每一步都交代得井井有条,层次分明。作者群显然花费了大量心血来构建一个可供后人研究的完整证据链条。对于那些关于墓葬年代、墓主身份的推测部分,他们采用了非常审慎和多角度的论证方法,没有草率地下结论,而是充分引用了周边区域的考古学成果进行参照对比,这种严谨的学术态度令人非常信服。读完后,我对汉代中原地区某一特定区域的丧葬制度和器物风格变化有了一个系统且深入的认识,这比零散阅读多篇期刊论文的收获要大得多,它提供的是一个扎实的、基于一手资料的知识框架。

评分我特别留意了报告中对于发掘现场环境的记录部分,那部分描写得颇有文学色彩,却丝毫不失专业性。想象着考古队员们如何在炎炎夏日或寒冷冬日,小心翼翼地清除堆积的土层,记录下每一抔泥土中可能存在的文化信息,那种与时间赛跑、与历史对话的场景跃然纸上。书中附带的那些手绘的剖面图和平面图,线条精准,标记清晰,其价值不亚于最终的考古拓片和照片。从中,你能清晰地看到墓道、甬道、墓室的相对位置和深度关系,以及不同时期修筑痕迹的叠加。这种现场感的还原,对于研究墓葬的建造技术和后续的盗扰情况至关重要。它让我意识到,考古工作远不止于“挖出宝物”,更在于对遗址空间信息的精确捕获和科学重建,这份报告极好地体现了这种科学精神的伟大。

评分这套书的装帧设计简直是文物级的享受,厚实的纸张,典雅的封面字体,光是捧在手里就能感受到沉甸甸的历史分量。每一次翻阅,指尖划过那些精美的考古现场照片和文物线描图,都仿佛穿越时空,亲临了那片古老的南阳大地。我尤其欣赏报告中对于墓葬形制、随葬品组合的细致入微的描述,那种近乎“工匠精神”的严谨态度,让即便是非专业人士也能窥见考古工作的艰辛与不易。特别是那些陶器、青铜器、漆器的局部高清特写,纹饰的繁复与精妙,无不体现出汉代高超的工艺水平。它不仅仅是一份发掘记录,更像是一部展现古代生活美学的视觉盛宴。阅读过程中,我常常需要停下来,对着那些出土器物的照片反复揣摩,想象着它们在两千多年前的主人手中,究竟承载着怎样的故事与信仰。这份对细节的执着,使得报告本身也成为了具有很高文献价值和艺术鉴赏价值的珍品。

评分如果说前面对器物的描述是宏观的“点”,那么报告中关于特定遗存的微观分析就是精妙的“线”。我非常欣赏其中关于建筑遗迹残留物和有机质分析的章节。比如对木材腐朽程度的记录,对残留漆皮化学成分的初步探讨,这些虽然是极度细分的领域,却为我们理解汉代材料技术和防腐措施提供了宝贵的线索。它超越了传统“重器物、轻遗址”的窠臼,将墓葬环境作为一个整体来考察。这种多学科交叉的研究视角,让报告的学术前沿性大大提高。对于研究汉代手工业技术和地方经济水平的学者来说,这些看似不起眼的小细节,或许正是解开大时代背景下社会结构变迁的关键钥匙。这种深度挖掘,显示了编撰者们对田野考古和实验室分析的全面掌控能力。

评分这份报告的出版,对于地方文化史的研究无疑是一次重大的贡献。它以无可辩驳的实物证据,为我们描绘了汉代南阳地区某一特定社群的物质文化面貌。阅读过程中,我不断地将书中的信息与我已知的其他汉代墓葬群进行比对和印证,发现了一些有趣的异同点,这激发了我对区域文化交流与差异性的进一步思考。例如,在某一类陶俑的造型风格上,牛王庙的发现似乎体现出一种独特的地域性偏好,这可能指向了当时地方势力对丧葬习俗的影响力。总而言之,它不是一本让人“轻松消遣”的书籍,而是一部需要静心沉浸、反复咀嚼的学术工具书。它提供的知识密度极高,对于任何致力于汉代历史、艺术史或考古学研究的人而言,都具有不可替代的文献价值和参考意义,是案头常备的必备参考资料。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![丝路遗珠:交河故城、高昌故城申报世界文化遗产文物精品展 [Peals on the Silk Roads] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11490216/53bcc50eN1593756e.jpg)

![航拍中国1945:美国国家档案馆馆藏精选 [Aerlal Photos of China 1945] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11527040/53fd9b7dN5e87ccf7.jpg)