具体描述

内容简介

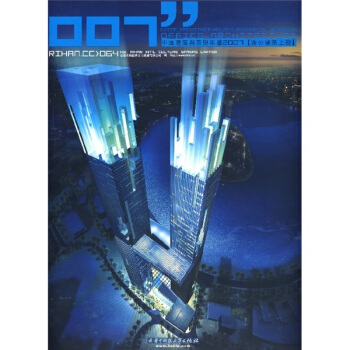

它收录了我国文化建筑在矩形平面超高层办公建筑、圆弧平面超高层办公建筑、双子塔和群体建筑、高层办公建筑这几个方面所取得的一些成就。书中每一个案例均经过严格地挑选,并进行了科学的分类,这些作品代表我国现今在办公建筑设计方面的最高水平。目录

办公建筑上册超高层办公建筑(矩形平面)

超高层办公建筑(圆弧平面)

超高层办公建筑(双子塔和群体建筑)

高层办公建筑

前言/序言

用户评价

这本书的装帧设计,单看封面和书脊,就给人一种厚重且专业的工业美感。硬壳精装,纸张的质地摸上去有种低调的哑光感,这对于一本年鉴性质的专业书籍来说,是非常合适的选择,它预示着里面收录的案例都是经过精心筛选和打磨的。我特别留意了一下字体和排版,那种清晰、克制的设计语言,很符合建筑行业对严谨性的追求,没有多余的花哨,一切都服务于信息的有效传达。打开扉页,那些高质量的印刷图纸和照片,色彩还原度极高,光影的捕捉非常到位,即便是对办公空间不太感冒的人,也会被那种精致的细节所吸引。看得出来,出版方在制作工艺上是下足了本钱的,这不仅仅是一本资料汇编,更像是一件值得收藏的工艺品。我期待着翻阅内页,看看这些建筑的内部空间布局和材料运用,究竟能带来多少震撼和启发。

评分我尝试着从一个纯粹的、关注“工作环境体验”的普通白领角度来审视这本年鉴的潜在价值。我们每天在办公空间里度过大量时间,所以一个好的办公建筑不应该只是冰冷的钢筋水泥盒子,它应该能激发创造力、缓解压力、促进沟通。因此,我更关注那些在公共区域设计、采光导向、甚至绿化渗透方面有独到见解的项目。比如,那些被巧妙设计成“非正式交流区”的角落,或是引入了自然元素来软化工作氛围的空间。如果年鉴中能有关于室内气候调节、声学处理的图解分析,哪怕只是简短的文字说明,对我来说都极其有价值。毕竟,一个优秀的办公空间,是能让人愿意留下来,并且高效运转的“第三空间”。我希望看到的是,这些建筑是如何“为人服务”的。

评分作为一名常年与设计规范打交道的专业人士,我最看重的是案例的深度和广度,以及它们是否能反映出那个特定年份——2007年左右——中国办公建筑设计思潮的前沿动向。我希望看到的不只是漂亮的渲染图,而是背后隐藏的复杂逻辑:比如结构体系如何应对大跨度办公需求,表皮设计如何平衡采光、节能和美学表达,以及最重要的,空间流线如何优化现代企业的协作模式。如果这本书能够深入剖析一些标志性项目的设计策略,特别是那些突破传统写字楼模式的创新实践,那它就远超了一般画册的价值,成为了解行业演变脉络的宝贵文献。我很好奇,在那个时代,设计师们是如何权衡全球化设计语言与本土文化、气候特性的微妙关系的,这一点至关重要,也最考验编纂者的专业眼光。

评分从建筑史的角度来看,2007年是中国城市化进程中一个关键的转折点,大量的资本涌入使得商业地产进入了一个快速扩张和探索的阶段。因此,这本年鉴所记录的办公建筑,很可能就是那个“大建设”时代下,标准化的批量生产与少数先锋探索之间的缩影。我非常期待看到那些在成本控制和工期压力下,依然能实现设计创新的案例,那才是真正体现设计智慧的地方。同时,我们也应该看到那些略显浮躁、过度追求标志性造型而牺牲功能性的作品,将它们一并收录,形成对比,对于后来的设计师进行批判性学习是非常必要的。总而言之,我希望这本书能像一个时间胶囊,忠实地记录下那个特定年份,中国办公建筑在体量扩张背后的复杂心路历程。

评分说实话,收集和翻阅历年来的设计年鉴,往往是一件需要耐心和细致的工作,因为信息量巨大,很容易让人感到疲劳。因此,我对这本书的目录结构和索引系统的设计抱有很高的期望。理想的状态是,它能提供多种检索维度,比如按地域划分、按建筑面积划分,甚至可以按照设计理念(例如,可持续性、模块化、开放式布局)来分类。如果每条案例都有清晰的项目信息卡片,包括主要的结构工程师、室内设计顾问以及关键的设计突破点,那么它在作为快速参考手册方面的实用性就会大大提升。毕竟,在项目初期需要快速对标国际或国内的优秀范例时,一个高效的检索工具是无价的。否则,面对上百个项目,就只能靠漫无目的的翻阅了。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有