具体描述

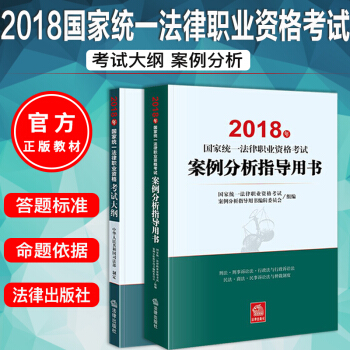

此为预售2018版 出版上市后安排发出

>

编辑推荐

司法部组织相关命题老师编写的大纲、教材,是司法考试的命题依据和答题标准,也是诸多高分考生必备用书。

内容简介

这本《2017年国家司法考试大纲》由中华人民共和国司法部制定,根据法学理论的更新及现行法律法规的变化,对相关考核知识点范围及部分法律法规进行了适当增删,对中国社会主义法治理论和民法总则部分进行修正。

作者简介

司法部是主管全国司法行政工作的国务院组成部门。司法是我国国家政权的重要组成部分,在我国司法体系和法制建设中占有重要地位。新中国成立后,根据《中央人民政府组织法》,于1949年10月30日设立中央人民政府司法部。1954年《中华人民共和国宪法》颁布后,改称中华人民共和国司法部。

前言/序言

出版说明

《2017年国家司法考试大纲》根据法学理论的发展及现行法律法规的变化,对相关考核知识点范围及部分法律法规进行了适当增删。

《2017年国家司法考试大纲》编写过程中,得到了法律实务部门和法学院校等专家和学者的大力支持。法律实务部门包括:最高人民法院、最高人民检察院;法学院校和科研机构包括:国家行政学院、中国社会科学院、北京大学、中国人民大学、清华大学、北京师范大学、中国政法大学、西南政法大学、中南财经政法大学、浙江大学、外交学院、湖北警官学院等,在此一并表示感谢。

中华人民共和国司法部

二〇一七年四月

用户评价

拿到这套书时,我的第一反应是,这简直是为我这种“细节控”量身定做的。我对大纲的梳理非常看重,因为在我看来,考试的本质就是对大纲框架的精确把握。如果大纲本身不够清晰、不够详尽,那么后续所有的学习都会像是在迷雾中行走。这套书在对各个法域知识点的层级划分上做得相当到位,哪些是核心必考点,哪些是常考点,哪些是边缘知识,从目录的结构上就能大致窥见一二。这种清晰的结构感极大地帮助我建立了系统的知识地图。然而,当我深入到具体章节时,发现对于一些交叉学科的知识点,比如刑法与程序法的衔接,或者民法中物权与合同法的交织点,讲解的连贯性和融会贯通性上稍显不足。它们更像是一个个独立知识点的罗列,缺乏那种将分散的知识点编织成一张严密逻辑网的能力。对于那些需要建立宏观法律思维的考生来说,可能需要自己耗费额外的精力去搭建这种内在的逻辑桥梁。如果能将这些体系性的关联分析加入进去,这本书的价值将提升一个档次。

评分这本书的排版和装帧确实让人眼前一亮,那种厚重的质感,拿在手里就感觉沉甸甸的,像是装载了满满的知识和希望。我特别欣赏它在细节上的处理,比如字体选择的清晰度和行间距的合理性,长时间阅读下来眼睛的疲劳感减轻了不少。不过,说实话,我原本是冲着那句“案例分析指导用书”来的,期待能看到一些近年来的高频考点和那些让人摸不着头脑的疑难案例的深度剖析。遗憾的是,翻阅之后,感觉这部分的深度还有待加强。它更像是一个框架性的指导,点到为止,对于那些真正需要“手把手”带着过一遍复杂案情的考生来说,可能还需要配合其他更侧重实战演练的材料。那种“一看到就懂了,一做题就错”的尴尬局面,这本书似乎没有提供彻底打破的钥匙。我希望能看到更多对判例法理的细致解读,比如某个重要条款在不同年度判例中的适用细微差别,那种真正能让人洞察出题人意图的内容,而不是仅仅停留在法条的复述上。整体而言,作为基础框架的梳理工具是合格的,但作为冲刺阶段的“屠龙刀”,略显锋芒不足。

评分我一直在寻找那种能够与“三大本”(指厚厚的法条汇编)形成完美互补的学习资料。我希望这套书能够充当一座桥梁,将冰冷的法条与鲜活的司法实践完美连接起来。在这一点上,这本书的尝试是值得肯定的,它努力地去解释某些法条在实际操作中的“潜规则”或者裁判倾向。然而,这种“指导”的力度和深度似乎还不够。例如,在涉及证据规则的章节,虽然列举了重要的证据类型和排除规则,但对于不同证据在不同审理阶段的证明标准变化,以及在面对新型电子证据时的举证责任分配,讲解得不够细致和具体。我期待的是更具操作性的指引,例如在特定情况下,应当如何组织庭审辩论,如何针对性地构建论证链条。这本书更像是一位博学的老师在课堂上做了一次精彩的概述,但缺少了那种在模拟法庭上,导师面对面指导学生如何应对复杂质询时的那种“实战经验的传授”,让人感觉意犹未尽,少了那么一点临门一脚的决断力。

评分我必须承认,市面上同类产品实在太多了,选择起来十分头疼。我购买这套书的主要动力源于对“国家统一法律职业资格考试”这一新称谓下考点的与时俱进的期待。毕竟,司法考试的改革不仅是名称上的变化,更意味着对法律人才选拔标准要求的提升。我希望看到的是一种对新兴法律问题和最新修法动态的敏锐捕捉。在这方面,这本书确实做了一些努力,一些新法条的引入是及时的。但是,我对案例分析部分的期待值过高,可能是主要落差点。我原以为会看到一些针对近年来热点社会事件的法律分析案例,比如数据权益、人工智能伦理在法律中的初步映射,这类前瞻性的内容,这能体现出“指导用书”的先进性。但实际内容更偏向于对既有经典案例的重新包装和归纳,对于未来趋势的预测和应对策略的探讨略显保守和滞后。这使得它在作为“前沿瞭望塔”的功能上,稍稍逊色于那些专注于法学理论前沿研究的学术期刊。

评分从实用性的角度来评价,这本书的优势在于其内容的精炼度。它没有冗余的、拖沓的文字,每一句话似乎都经过了反复的斟酌,力求在有限的空间内传递最大的信息量。这对于备考时间紧迫的考生来说,无疑是一个巨大的福音,可以最大限度地提高阅读效率。我利用它来快速回顾和查漏补缺,效率确实很高。但这种高度的精炼也带来了一个副作用:某些关键概念的阐述显得过于简略,缺乏足够的背景铺垫和理论基础的支撑。对于初学者,或者对于某个法域基础薄弱的考生而言,直接啃下这些高度浓缩的知识点,可能会感到吃力,如同嚼蜡,难以真正理解其背后的法理逻辑。我需要花费大量时间去查阅其他教材,来补全这些“只知其然,而不知其所以然”的部分。因此,它更适合那些已经有一定法律基础,需要进行高效复习和知识点串联的进阶学习者。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有