具体描述

编辑推荐

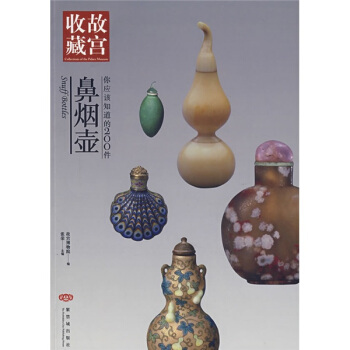

毫无争议的标准器,去伪存真的试金石,送您一双慧眼,让您轻松开启文物收藏之门,从中发现真寻到美享受爱。内容简介

鼻烟壶是盛放鼻烟的专用器具,是中国古代文物中的一个独特品种。它是随着吸闻鼻烟习俗的兴起应运而生的。清代鼻烟壶的制作,首先是从宫廷造办处开始,然后扩展到民间作坊。据文献记载,清宫内务府造办处,设立于康熙初年,是专做御用物品的皇家工厂。它初设14个作坊,之后随其需要不断增设,至乾隆二十三年(1758年),已有42个作坊。在康熙三十五年至四十二年间(1696-1703年),宫廷造办处玻璃厂首先烧制出了御制玻璃鼻烟壶,随后又制作出铜胎画珐琅鼻烟壶和瓷鼻烟壶。令人遗憾的是,康熙时期的玻璃鼻烟壶已荡然无存。现存世的“康熙御制”款铜胎画珐琅鼻烟壶为清代最早、也是最为可信的御制鼻烟壶。由于清代康熙、雍正、乾隆皇帝对鼻烟壶的雅好和推崇,并将御制的鼻烟壶赐给内臣外官,鼻烟壶的制作,由宫廷发展至民间,广东、扬州、苏州、北京、山东、景德镇、福州、内蒙古、宜兴等地先后竞相制作具有浓郁地方特色的鼻烟壶。地方官员为讨皇帝欢心,也将民间作坊制作精美的鼻烟壶贡入宫廷。清代鼻烟壶的制作呈现出官民并举,异彩纷呈的局面。内页插图

目录

清宫藏鼻烟壶综述 张荣玻璃

1 粉色玻璃灯笼形鼻烟壶

2 紫红色玻璃胆瓶形鼻烟壶

3 紫红色玻璃葫芦形鼻烟壶

4 黄色玻璃马蹄形鼻烟壶

5 黄色玻璃垂胆形鼻烟壶及鼻烟碟

6 淡蓝色玻璃蛐蛐罐形鼻烟壶

7 玻璃仿白玉鼻烟壶

8 孔雀蓝色玻璃鼻烟壶

9 蓝色玻璃橄榄形鼻烟壶

10 茶色透明玻璃鼻烟壶

11 白套蓝玻璃竹鹊图鼻烟壶

12 白套红玻璃夔凤纹鼻烟壶

13 白套红玻璃花卉纹鼻烟壶

14 白套红玻璃花卉纹鼻烟壶

15 红套蓝玻璃芝仙纹鼻烟壶

16 白套红玻璃花草袱系纹鼻烟壶

17 蓝套红玻璃袱系纹鼻烟壶

18 白套红玻璃仙阁图鼻烟套

19 白套粉红玻璃纹鼻烟壶

20 白套绿玻璃梅花纹鼻烟壶

21 白套蓝玻璃螭蝠纹鼻烟壶

22 白套粉玻璃竹蝶水仙纹鼻烟壶

23 蓝套宝蓝玻璃螭纹葫芦形鼻烟壶

24 自套蓝玻璃袱系纹鼻烟壶

25 绿套蓝玻璃花卉纹鼻烟壶

26 白套红玻璃云蝠纹鼻烟壶

27 自套红玻璃鱼形鼻烟壶.

28 黄套绿玻璃豆荚蝈蝈图鼻烟壶

29 黑套红玻璃茶花纹鼻烟壶

30 绿套蓝玻璃螭纹鼻烟壶

31 白套红玻璃二甲传胪图鼻烟壶

32 白套蓝玻璃岁寒三友图鼻烟壶

33 褐套绿玻璃桃形鼻烟壶

34 玻璃胎画珐琅暗八仙纹鼻烟壶

35 玻璃胎画珐琅花鸟纹鼻烟壶

36 玻璃胎画珐琅富贵图鼻烟壶

37 玻璃胎画珐琅夔龙纹鼻烟壶

38 玻璃胎画珐琅瓜蝶图葫芦形鼻烟壶

39 玻璃胎画珐琅福禄图葫芦形鼻烟壶

40 玻璃胎画珐琅秋艳图葫芦形鼻烟壶

41 玻璃胎画珐琅仕女图鼻烟壶

42 玻璃胎画珐琅西洋少女图鼻烟壶

43 玻璃胎画珐琅西洋少女图鼻烟壶

44 玻璃胎画珐琅图案式花纹鼻烟壶

45 玻璃胎画珐琅桃实图鼻烟壶

46 玻璃胎画珐琅四季花纹瓜形鼻烟壶

47 黑玻璃洒金星鼻烟壶

48 绿玻璃洒金星鼻烟壶

49 玻璃搅色洒金星葫芦形鼻烟灾

50 黑玻璃搅色洒金星鼻烟壶

51 金星玻璃罐形鼻烟壶

52 金星玻璃二甲传胪图鼻烟壶

……

金属胎珐琅

陶瓷

有机材质

附录一 清代内画鼻烟壶名家及其艺术成就

附录二 康雍乾瓷鼻烟壶鉴定要点

附录三 参考答案

前言/序言

用户评价

阅读这本书的过程,更像是一场深入人心的精神疗愈。在如今这个节奏极快的数字化时代,能够沉下心来,专注于如此精微、需要慢工细活才能欣赏的艺术品,本身就是一种对心灵的洗涤。书中对细节的描述达到了近乎冥想的程度,比如对某种特定釉色在不同光线下呈现的微妙差异的捕捉,或是对手工拉胚时留下的不易察觉的指痕的解读,都让人不由自主地放慢呼吸,去感知那种人与物之间的“交流”。它教会我的,不仅仅是如何“看”一个鼻烟壶,更是如何“慢下来”去欣赏生活中的每一个被忽略的美好瞬间。每次读完一小节,我都会感到一种莫名的平静,仿佛那些历史沉淀下来的时光精华,已经通过书页传递到了我的指尖,这是一种非常积极和正向的阅读体验,让我对生活中的“小而美”有了全新的敬畏。

评分这本书的装帧和设计简直是收藏家的福音。从拿到手的那一刻起,我就被它沉甸甸的质感和精美的封面所吸引。书页的纸张选用得非常考究,那种微微泛着象牙白的厚重感,拿在手里阅读时,仿佛能感受到时间的流淌和历史的重量。内页的排版也极其用心,字体的选择既保证了清晰易读,又带有一种古典的韵味,与书籍的主题——那些微小而精巧的艺术品——形成了完美的视觉和谐。尤其是那些关键插图的印刷质量,色彩的还原度极高,连鼻烟壶上那些最细微的雕刻纹路和釉面的光泽都能清晰捕捉,这对于一个热衷于视觉体验的读者来说,是莫大的享受。装订处处理得非常牢固,即便是经常翻阅和仔细端详细节,也完全不必担心松散或损坏。它不仅仅是一本书,更像是一件可以融入书架的工艺品,体现了出版方对文化载体的尊重和对读者的诚意。光是欣赏这本书本身的外观和触感,就已经值回票价了。这种对细节的极致追求,往往预示着内容本身的深度和专业性,让人对接下来的阅读内容充满了期待与敬意。

评分这本书在知识体系的构建上,展现出一种令人赞叹的宏观视野和缜密的逻辑架构。它并非简单地罗列不同时期的作品,而是构建了一套清晰的演变脉络。从早期的材料革新,到中期工艺的百花齐放,再到晚期融合西方审美的流变,作者对整个发展史的把握精准到位。尤其值得称赞的是,它没有回避那些充满争议的时期和工艺,而是以一种非常坦诚和辩证的态度去分析和解读,这极大地提升了本书的权威性。对于不同流派的区分,作者给出了非常实用的判别标准,结合大量的对比图例,让即便是初入此道的读者也能迅速建立起自己的知识框架。我特别喜欢其中关于“地方风格”的章节,它揭示了不同地域的工匠是如何在遵循宫廷审美的主基调下,融入地方特有的文化符号,这种由点到面的分析,极大地拓宽了我对中国传统手工艺的理解深度。

评分我原以为这是一本偏向于学术考据的工具书,没想到阅读过程却充满了令人惊喜的叙事张力。作者的文笔极其老练,并非那种干巴巴的陈述事实,而是将每一个鼻烟壶的故事都描绘得如同悬疑小说一般引人入胜。他没有直接告诉我“这个壶的材质是什么”,而是会先铺陈一段关于某位清代王公贵族的生活场景,描述他是如何珍视这个小物件,以及这个小物件如何陪伴他经历了朝代的更迭与人生的起伏。读到关于某个特定家族收藏的变迁时,我几乎能感受到那种物是人非的沧桑感。这种将艺术品融入宏大历史背景的叙事手法,使得原本可能枯燥的鉴赏知识变得生动立体,仿佛每一个小小的壶盖下都藏着一个浓缩的时代密码。阅读过程中,我数次放下书本,陷入对那种逝去生活的沉思之中,这已经超越了一般鉴赏指南的范畴,更像是一部关于微观历史的散文集。

评分与其他同类书籍相比,这本书在“文化语境”的阐释上做得尤为出色,摆脱了单纯的“物以稀为贵”的俗套。作者花了大量的篇幅去探讨鼻烟壶在中国社会,尤其是在文人士大夫阶层和宫廷生活中的功能性与象征意义。它不仅仅是装烟草的容器,更是权力的暗示、品味的展示、甚至是一种社交货币。书中引用的那些关于鼻烟壶在特定场合的运用轶事,生动地勾勒出了当时社交礼仪的复杂性。例如,对“递壶”这一动作背后所蕴含的身份等级和人际关系的细致剖析,让我对这门传统艺术有了更深层次的文化认同。它不再是孤立的古董,而是与那个时代的思想、哲学、礼仪紧密交织在一起的活化石。这种全景式的文化扫描,使得这本书的价值远远超出了艺术品鉴赏的范围,更像是一部社会风俗史的侧影,让我对那个时代的人性与生活状态有了更立体、更人性化的理解。

评分18 白套红玻璃仙阁图鼻烟套

评分34 玻璃胎画珐琅暗八仙纹鼻烟壶

评分45 玻璃胎画珐琅桃实图鼻烟壶

评分11 白套蓝玻璃竹鹊图鼻烟壶

评分48 绿玻璃洒金星鼻烟壶

评分1 粉色玻璃灯笼形鼻烟壶

评分很喜欢这套书中的每一本,喜欢收藏的朋友可以趁京东现在搞活动购买。

评分29 黑套红玻璃茶花纹鼻烟壶

评分22 白套粉玻璃竹蝶水仙纹鼻烟壶

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![中国红:古钱币 [Chinese Ancient Currencies] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/10976455/rBEGE0-w35UIAAAAAAAp87QS3tkAAA7igE7-WQAACoL120.jpg)