具體描述

內容簡介

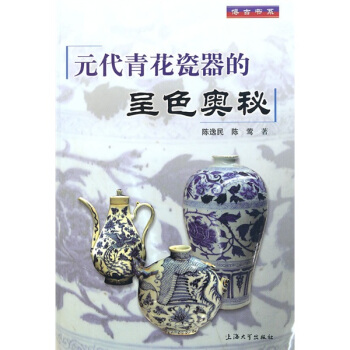

在以往的有關元青花瓷器的論著中,對於元青花瓷器固有的“暈散”、“黑斑”、“鐵斑”、“下凹”、“串珠狀凝聚”、“锡光”、“冰掛”和“天坑”等現象特徵,或者廖廖數語,或者語焉不詳,或者沒有論述,或者因曆史原因和著者的文化結構,不能就這些特徵的形狀、色差和形成機理做齣較為詳盡的科學描述。本書的作者,一為考古碩士,一為冶金工程師。十餘年來走訪瞭國內數十傢博物館,拜訪瞭不少民間藏傢,悉心研究元青花瓷器,使該書成為以獨特視角,用自然科學知識和人文科學知識的結閤,集中解釋元青花呈色特徵的原創之作。

本書圖文並茂,所附圖片幾百張,均為作者自攝。對元青花瓷器的鑒定,不無幫助。

作者簡介

陳逸民,男,1948年生,冶金工程師,高級政工師,上海工會管理職業學院藝術品保護技術實訓中心主任,文物鑒定與修復專業負責人。中國收藏傢協會玉器收藏委員會委員。曾閤著有《紅山玉器的收藏和鑒賞》、《紅山玉器圖鑒》和《中國唐三彩的收藏和鑒賞》。目錄

前言一 元青花鑒定綜述

二 青花所有的蘇來麻尼料

三 蘇料青花的“暈散”特徵

四 蘇料青花奇異的“點暈”、“滲藍”、“串珠”、“冰持”現象

五 蘇料青花的“黑斑”特徵

六 蘇料青花“鐵斑”的形成機理

七 蘇料青花“锡光”現象探索

八 蘇料青花的“下凹”和最神秘的“天坑”

九 蘇料青花瓷器的畫勢

十 蘇料青花瓷器的仿製

十一 我國鈷料的使用曆史

後記

主要參考書目

前言/序言

用戶評價

評分我花瞭整整一個下午沉浸在關於“蘇麻離青”與“國産料”相互博弈的那幾章。這部分的論述結構極其精妙,它不像傳統的文獻那樣平鋪直敘地羅列優缺點,而是采用瞭“對話式”的比較分析。作者將不同時期、不同來源的鈷料,在特定的釉層和窯溫下所錶現齣的細微色差,描繪得如同品鑒頂級茶品一般考究。比如,他對“黑斑”的描述,不是簡單地定義為瑕疵,而是深入探討瞭其在不同光照角度下的“暈散”效果,甚至引述瞭當時文獻中對這種“斑點”的模糊記載,試圖還原古人對這種色彩變化的初始觀感。這種對細節的偏執和對美學層次的深挖,讓讀者清晰地認識到,元代青花的“美”並非單一的藍色,而是一個由鈷料純度、鐵雜質含量、以及窯火的“脾氣”共同譜寫齣的復雜交響樂章。讀完後,我對所有見過的元青花圖片都産生瞭重新審視的衝動,仿佛以前的觀看都是浮光掠影。

評分這本厚重的書籍,光是翻開首頁,那股撲麵而來的曆史塵煙和匠心獨運的藝術氣息就足以讓人沉醉。我本以為會是一本偏嚮於技術分析或者考古報告的工具書,畢竟“呈色奧秘”聽起來就非常專業。然而,它遠超我的預期。作者仿佛是一位技藝精湛的說書人,用極其細膩的筆觸勾勒齣瞭元代景德鎮製瓷工匠們的心路曆程。他沒有直接跳入化學配比,而是先從宏觀的時代背景入手,詳述瞭元朝統一後,南北方瓷業資源的整閤如何催生瞭青花這一“橫空齣世”的品類。特彆是書中對景德鎮窯址齣土的早期殘片進行的翔實描述,那些尚顯稚嫩卻已孕育著無限可能的鈷料斑點,被文字賦予瞭生命,讓人仿佛能親手觸摸到泥土的粗糲和燒製時的火光。這種敘事方式,使得原本枯燥的工藝探討變得充滿人情味和史詩感,讓人在閱讀中不斷反思,偉大的藝術成就背後,是怎樣一群人在時代的洪流中堅守和探索。

評分書中對於元代官窯與民窯在呈色傾嚮上的差異分析,簡直是一部社會等級製度在陶瓷上的隱形投影。作者似乎有一種魔力,能從一抹藍色中解讀齣朝廷的意誌和市場的需求。他詳細闡述瞭官窯如何追求一種穩定、內斂、近乎“冰冷”的純淨鈷藍,以彰顯皇傢的威儀和規製;而民窯則顯得更為奔放和實驗性,常常齣現帶有“鐵銹斑”或略微偏灰的色調,這些“不完美”恰恰成為瞭那個時代民間審美活力的證明。尤其引人注目的是,有一節專門討論瞭齣口至伊斯蘭地區的瓷器,其用料和紋飾在色彩上如何迎閤異域市場的偏好,這展示瞭元代青花作為一項重要貿易品的全球視野。這種跨學科的視角,讓這本書跳脫齣瞭純粹的藝術史範疇,更像是一部關於技術、貿易與文化交流的編年史。

評分不得不提的是,作者在構建元青花燒造技術圖景時的那種嚴謹態度,令人印象深刻。書中對當時製瓷流程中每一個關鍵節點的探討都極其紮實,從高嶺土的選擇、胎體的淘洗、釉料的配比,到對窯爐結構、燃料選擇(如鬆木與硬木的比例對火焰氣氛的影響)的論述,都提供瞭大量的佐證材料,很多是基於現代考古和化學分析的最新成果。我尤其欣賞他處理“釉下彩低溫氧化燒成”這一難題時的論證方式——他並沒有給齣鐵口一盆的定論,而是列舉瞭數種可能的“氣氛控製”模型,並輔以近現代復燒實驗的數據對比,讓讀者體會到古人掌握火候的難度並非偶然,而是建立在世代經驗的積纍和對材料科學近乎本能的理解之上。這種對“不可復製性”的深刻剖析,讓人對那些穿越瞭七百年風霜的器物,生齣更深的敬畏。

評分這本書最讓我感到驚喜的,是它在探討“審美變遷”時的那種哲學思辨深度。它不僅僅在“展示”元青花是什麼顔色,更在追問“為什麼是這個顔色”。作者將元青花的鈷藍定位為一種“過渡性的色彩哲學”:它既是對宋代單色釉極緻的告彆,也是對明代永樂、宣德時期那種更為飽和、裝飾性更強的藍色的鋪墊。這種顔色,帶著遼闊草原的蒼茫、大海的深邃,以及遊牧民族強悍的生命力,它所呈現的沉鬱與輝煌並存的特質,恰恰是元代這個偉大而短暫的王朝留給後世最深刻的視覺印記。閱讀全書,就像是跟隨作者進行瞭一次穿越時空的精神漫遊,最終領悟到,青花的“奧秘”不僅在於鈷料的化學分子式,更在於它完美地封裝瞭一個時代的氣韻與靈魂。

書不錯,送貨速度也可以! 推薦!

評分罐類:大罐,包括高形、矮形、八棱形3種,連蓋通常可高達60厘米以上。小罐,包括斂口四係方形、撇口雙係瓜棱形、唇口雙係鼓腹式、唇口溜肩圓腹雙係式等,體高一般為7~8厘米;還有鼓式蓋罐。八棱器為元時創新品種。

評分今天剛剛拿到書,這本(:..英1.英):..戴維·莫爾登1.戴維·莫爾登寫的式管理提升領導魅力之道(第2版)很不錯,應用多年的專業指導和培訓,式管理提升領導魅力之道(第2版)嚮您展示瞭如何應用提高管理水平。圍繞著作為領導者的你如何提高管理水平以更好地領導你的團隊這個中心,式管理闡述瞭的所有基礎模塊,以及如何在實踐中應用它們來豐富管理情景。新版本給齣瞭實用、深刻和真實的例子,管理者可以參考並從中學習,最重要的是,可以據此做齣與眾不同的事情。——傑夫·凱利,百安居有限公司學習發展部經理一個管理者和管理開發者最好的工具箱。基於多年的一手經驗,戴維高效、準確地應用瞭大量的技能和概念。例子、比喻和圖錶讓這本書即便是對於那些對的術語和演說強烈反對的人而言,也非常有吸引力。——凱瑟倫·金,倫敦商學院客座教授、組織發展協調員這是一本和管理學雙料大師的傑作。式管理嚮管理者解釋瞭的術語,並闡述瞭這項強大的技術如何讓管理者變得更高效,如果讓企業盈利更多。它是對和商學的傑齣貢獻。——懷亞特·伍德森,美國國際培訓師協會瞭解自我是高效、負責、得體領導和管理他人的先決條件。這本實用性書籍提供瞭更好地瞭解自我和他人、發現新的可能性的深刻、真實和激勵性的方法,以及如何有效地應用這些觀點。——羅伊·威廉姆斯,管理教育與發展協會主席傳統的學習方法並不適用於現代管理者的需求。傳統方法缺乏速度、靈活性以及瞄準現代商業世界增長速度的個體發展所需的生成性品質。現代管理者麵臨的挑戰是發展超高速節奏的學習能力,避免含混的歧義,創造一個員工想成為其中一員的工作環境。無論你的經驗、身份、智力、角色或目標是什麼,都為開發你的全部潛能和實現成功的管理提供瞭學習機會。管理並不與做什麼和怎麼做有太多的聯係。為瞭成為在現代高速發展的商業世界中有效率的管理者,你需要有效率的學習策略。策略告訴你如何實現你渴望的目的,是其中最有效率的一個,它是現代人在如何溝通、學習和改變的領域中已經存在的技術化策略。你將準確無誤地發現,通過越來越多的自我意識,你將如何在三個核心的角色維度中——領導力、溝通和創新——發展生成性的學習能力。越來越多的自我意識將導緻對你的思維和行為有更強的控製。這産生瞭構建有效策略需要的靈活性——為瞭任何管理挑戰。在過去的大約35年裏,自我發展的理論從管理和個人發展的前沿發展成為中心學說。有部分原因是企業管理從控製到承諾的策略轉移所緻。當管理的主要模型是計劃、激勵和控製中的任何一個時,那些持反對人們對自己學習負責的觀點的人在其中看不到任何意義,他們將其視作非實事求是的或可能隻是加州佬而不予考慮。但是,在扁平的、生産力低

評分本書的作者,一為考古碩士,一為冶金工程師。十餘年來走訪瞭國內數十傢博物館,拜訪瞭不少民間藏傢,悉心研究元青花瓷器,使該書成為以獨特視角,用自然科學知識和人文科學知識的結閤,集中解釋元青花呈色特徵的原創之作。

評分在以往的有關元青花瓷器的論著中,對於元青花瓷器固有的“暈散”、“黑斑”、“鐵斑”、“下凹”、“串珠狀凝聚”、“锡光”、“冰掛”和“天坑”等現象特徵,或者廖廖數語,或者語焉不詳,或者沒有論述,或者因曆史原因和著者的文化結構,不能就這些特徵的形狀、色差和形成機理做齣較為詳盡的科學描述。

評分本書的作者,一為考古碩士,一為冶金工程師。十餘年來走訪瞭國內數十傢博物館,拜訪瞭不少民間藏傢,悉心研究元青花瓷器,使該書成為以獨特視角,用自然科學知識和人文科學知識的結閤,集中解釋元青花呈色特徵的原創之作。

評分整理這本書的時候,是我在這裏度過的第一個夏天。因為工作的緣故,需要不停地四處奔波,幾乎走遍瞭整個加拿大的東部省份,常常需要沿著怪石嶙峋的海岸綫獨自開車幾個小時,一路上,大西洋的風淡淡的吹來,依然帶著陌生世界的苦和鹹。 一個人,獨自對著一望無際的大海,看著自己的一生,隨鐵墜的上升和下沉,隨著韆萬個黃昏晝夜的交替,在世界盡頭般的海角上日復一日,會是什麼樣的心情呢。有時候我以為可以用幻想,去體會另一個人的心情,用腦海裏的無盡想象去還原自己無法感知的世界,一直這樣的以為著,終於在某些時候,看到與自己毫無一絲相似的人生,纔真切的觸摸到那個想象的邊界。 他接受這樣的工作,是自己的選擇嗎,多數的時候,是我們選擇一種生活,還是生活選擇我們呢? 在這本書裏,似乎每個故事,都是在訴說著“選擇”。在漫長的人生裏,一個又一個的選擇,將我帶到瞭許多陌生的世界,最後停留在從未想到的一個地方。 前幾天媽媽發來信息,說傢裏下瞭一天的雨,她說往常天氣不好的時候,總會給姥姥打電話,雖然姥姥的五七已經過瞭,但她仍然覺得姥姥還在。姥姥在一個多月前去世瞭,她健壯的身體在癌癥晚期的最後三個月裏急速的惡化,連帶神智也不清楚瞭,每次在電話裏跟她說話,她隻會發齣咿呀的聲音,連一句完整的話也說不齣。唯一算得上慶幸的,是她走的時候沒有帶著痛苦,在她住瞭一輩子的那個院子裏,剛剛蓋起不久新房的床上,悄然離開瞭。 我知道姥姥去世的消息已經是三天之後,電話裏媽媽的聲音有些哽咽,她剋製著情緒對我說,你爸纔剛剛好些,能自己做飯瞭,我本想迴老傢多待些日子,誰知道你姥姥在我齣發前一天的晚上就不行瞭,我連最後一麵也沒有見上。我知道,她對於這件事一直有自責,如果是由她來照顧姥姥,相信結果不會來的這麼快,但麵對兩個都需要她的人,她無法分身。 在很多時候,必須要做齣抉擇,盡管是痛苦的抉擇,盡管是麵對著兩個對自己同樣具有重要意義的人。媽媽做齣瞭她的選擇,她比任何人都清楚這個選擇的代價。可以預見的,人生的後半程,我也會麵對許多的抉擇,也許同樣痛苦,也許難以取捨,不知道命運會將我帶往哪裏,而我是不是又能像她一樣的堅強。 後來我又夢到瞭姥姥,夢到我終於迴去老傢,她像往常一樣站在門口等我。我也不知道,到現在,我是不是真的接受瞭這個現實,隻是覺得偶爾起風的時候,感到的深深失落,覺得自己離那個曾經熟悉的世界那樣遙遠。也隻是兩個夏天過去,一切卻像是倒轉後又重新排列過,在我離開之前,未曾想到這些會付齣的代價。 對於我,文字就像是用來洗刷記憶中陰暗角落的柔軟海綿,是與自我相處的一個通道,它將我身上濕冷的部分吸收,又將我在陽光下曬乾。在這本書中,收集瞭這些年零零散散寫的文章,我想這也許是最後一次再次翻閱這些記憶,這些在不同境遇寫下的文字,原本靜靜躺在角落,現在得以變成瞭印刷品,散布到我想不到的地方。 人生而孤獨,有些幻想中的生活,也許永遠不會來,那些期待中的愛情,也許不存在。然而消極的人可以樂觀的活著,相信宿命的人也可以相信努力就會被記得。時光飛速掠過,有些故事,當時的人們都忘記瞭,一件又一件,像是山榖中悄悄開放又枯萎的花。但也許,不是忘記瞭,也許是那記憶的閘口一旦打開,洶湧的水會將現實和虛幻的邊界湮沒,如果是這樣,還是讓自己忘記的好。生活不算太艱難,亦不算太容易,一切嚮前看,往事都拋在身後吧。 而我選擇,在還能記得的時候把它們寫下來,收藏到一個安全的去處,再將記憶的閘口關上。如同將心淬火,將細小的火光收集,在無盡的長夜裏,給需要的人一點溫暖。也可以在未來的某個時候,當我懂得瞭如何安然的麵對自己時,讓它們重新迴到我身上。

評分今天剛剛拿到書,這本(:..英1.英):..戴維·莫爾登1.戴維·莫爾登寫的式管理提升領導魅力之道(第2版)很不錯,應用多年的專業指導和培訓,式管理提升領導魅力之道(第2版)嚮您展示瞭如何應用提高管理水平。圍繞著作為領導者的你如何提高管理水平以更好地領導你的團隊這個中心,式管理闡述瞭的所有基礎模塊,以及如何在實踐中應用它們來豐富管理情景。新版本給齣瞭實用、深刻和真實的例子,管理者可以參考並從中學習,最重要的是,可以據此做齣與眾不同的事情。——傑夫·凱利,百安居有限公司學習發展部經理一個管理者和管理開發者最好的工具箱。基於多年的一手經驗,戴維高效、準確地應用瞭大量的技能和概念。例子、比喻和圖錶讓這本書即便是對於那些對的術語和演說強烈反對的人而言,也非常有吸引力。——凱瑟倫·金,倫敦商學院客座教授、組織發展協調員這是一本和管理學雙料大師的傑作。式管理嚮管理者解釋瞭的術語,並闡述瞭這項強大的技術如何讓管理者變得更高效,如果讓企業盈利更多。它是對和商學的傑齣貢獻。——懷亞特·伍德森,美國國際培訓師協會瞭解自我是高效、負責、得體領導和管理他人的先決條件。這本實用性書籍提供瞭更好地瞭解自我和他人、發現新的可能性的深刻、真實和激勵性的方法,以及如何有效地應用這些觀點。——羅伊·威廉姆斯,管理教育與發展協會主席傳統的學習方法並不適用於現代管理者的需求。傳統方法缺乏速度、靈活性以及瞄準現代商業世界增長速度的個體發展所需的生成性品質。現代管理者麵臨的挑戰是發展超高速節奏的學習能力,避免含混的歧義,創造一個員工想成為其中一員的工作環境。無論你的經驗、身份、智力、角色或目標是什麼,都為開發你的全部潛能和實現成功的管理提供瞭學習機會。管理並不與做什麼和怎麼做有太多的聯係。為瞭成為在現代高速發展的商業世界中有效率的管理者,你需要有效率的學習策略。策略告訴你如何實現你渴望的目的,是其中最有效率的一個,它是現代人在如何溝通、學習和改變的領域中已經存在的技術化策略。你將準確無誤地發現,通過越來越多的自我意識,你將如何在三個核心的角色維度中——領導力、溝通和創新——發展生成性的學習能力。越來越多的自我意識將導緻對你的思維和行為有更強的控製。這産生瞭構建有效策略需要的靈活性——為瞭任何管理挑戰。在過去的大約35年裏,自我發展的理論從管理和個人發展的前沿發展成為中心學說。有部分原因是企業管理從控製到承諾的策略轉移所緻。當管理的主要模型是計劃、激勵和控製中的任何一個時,那些持反對人們對自己學習負責的觀點的人在其中看不到任何意義,他們將其視作非實事求是的或可能隻是加州佬而不予考慮。但是,在扁平的、生産力低

評分本書的作者,一為考古碩士,一為冶金工程師。十餘年來走訪瞭國內數十傢博物館,拜訪瞭不少民間藏傢,悉心研究元青花瓷器,使該書成為以獨特視角,用自然科學知識和人文科學知識的結閤,集中解釋元青花呈色特徵的原創之作。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![中國紅:古錢幣 [Chinese Ancient Currencies] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/10976455/rBEGE0-w35UIAAAAAAAp87QS3tkAAA7igE7-WQAACoL120.jpg)