具体描述

基本信息

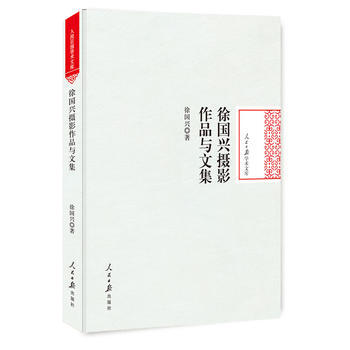

书名:徐国兴摄影作品与文集

:68.00元

作者:徐国兴

出版社:人民日报出版社

出版日期:2018-01-01

ISBN:9787511551603

字数:

页码:

版次:1

装帧:精装

开本:16开

商品重量:0.4kg

编辑推荐

内容提要

目录

摄影作品部分郭沫若为文艺界人士书写条幅(1960年)茅盾与群众在书市(1957年)妇产科专家林巧稚在门诊(1958年)上海音乐学院声乐教授周小燕在执教(1960年)被誉为“农民科学家”的植棉能手吴吉昌(1964年)向老农民学习(1964年)麦田选种(1964年)渔船出海(山东石岛,1957年)情同姐妹(1994年)巾帼民兵双(1964年)土家妹子(1993年)青春年华(1994年)歌唱家李谷一(1991年)北京人艺:演出《悭吝人》中的阿巴贡(剧照)(1960年)松花江畔(1959年)大雁塔(1964年)张家界天子山(1993年)从知春亭遥望万寿山(1962年)蓬莱阁(1978年)出淤泥而不染(1982年)畅游(1998年)小丰满水电站(1959年)五台山骡马交易会(1964年)

文选部分漫话批评性图片发挥新闻照片的作用谈新闻摄影和革命浪漫主义谈标题写好新闻照片的说明也谈新闻摄影的形象特点从运动变化中选择典型——看新闻照片随笔借景——新闻摄影的一种表现手法新闻摄影是不是创作新闻摄影的基本特性千里之行始于足下——漫谈摄影创作基本功新闻摄影静物摄影拍摄技术拍摄技法

译文部分闪光摄影方法十五种(上)镜头的清晰度和色彩平衡摄影的几种特殊效果

作者介绍

文摘

序言

用户评价

当我拿到《徐国兴摄影作品与文集》时,我首先被它朴实而又充满质感的外观所吸引。人民日报出版社的出品,本身就带有一种信任感。我并非专业摄影师,但对影像有着天然的敏感。这本书的出现,正好满足了我对中国摄影史,特别是纪实摄影发展历程的好奇。我猜测,书中收录的摄影作品,将是徐国兴先生在不同时期、不同地域的创作精华。我期待看到那些经典的瞬间,那些已经被历史铭记的画面,在书中以最清晰、最完整的形态呈现。同时,我也好奇,那些或许不那么广为人知的作品,是否也能带给我惊喜?每一张照片,背后都可能是一个时代的缩影,一种情感的爆发。而文集的部分,我猜想会是摄影师本人对其创作理念、拍摄过程、以及对社会人文的深刻洞察的文字记录。这种结合,让我觉得这本书具有双重价值:既是视觉的盛宴,也是思想的启迪。我希望通过阅读这本书,能够更深入地理解摄影艺术的魅力,更深刻地体会摄影师的匠心独运,更全面地认识那个我们共同经历过的时代。

评分这是一本让我惊叹于时间和历史沉淀的书。我一直觉得,真正伟大的摄影作品,不仅仅是记录,更是对当下的一种审视和对未来的一种思考。徐国兴的摄影,在我看来,就属于这样的范畴。翻开这本书,我能感受到一种强大的生命力,一种穿越时空的生命力。那些黑白的照片,没有绚丽的色彩,却有着最纯粹的力量。它们捕捉的,是人性的光辉,是生活的艰辛,是时代的变迁。我注意到,书中不仅仅有宏大的历史场景,更多的是那些普通人的面孔,他们的眼神里,有希望,有迷茫,有坚韧,有不屈。这些面孔,让我联想到我自己的家人,我的朋友,甚至是我自己。摄影师用他的镜头,为我们留下了宝贵的财富。而那些文集,我更是满怀期待。我深信,文字和影像结合,能够产生一种更强大的力量。那些文字,一定是他对摄影的理解,对社会的观察,对人生的感悟。它们或许会像一盏盏明灯,照亮我理解摄影的道路;或许会像一位智者,为我解读那些照片背后的深层含义。我期待着,在阅读中,能够与徐国兴进行一场跨越时空的对话,感受他对摄影艺术的热爱,感受他对生活的热情。

评分这本《徐国兴摄影作品与文集》对我来说,不仅仅是一本书,更像是一扇通往过去的大门。我一直认为,摄影是凝固历史的语言,而文集则是思想的延伸。徐国兴先生的名字,本身就代表着一种权威和影响力。这本书由人民日报出版社出版,更增加了它的分量。我非常期待在书中看到那些曾经在报纸、杂志上引起广泛关注的摄影作品,它们是否也能在书中找到新的解读?我更期待的是,那些未曾谋面的作品,是否能让我眼前一亮,发现摄影师更为广阔的艺术视野。每当看到优秀的摄影作品,我总会思考,摄影师是如何捕捉到那个瞬间的?在按下快门的那一刻,他心中想的是什么?这些疑问,我想或许能在书中的文集部分得到解答。文集不仅仅是对摄影作品的补充,更是摄影师内心世界的展现。我希望能够通过这些文字,了解徐国兴先生的创作心路历程,感受他对摄影艺术的执着追求,以及他对社会发展的独特思考。这本书,我把它看作是一次学习和体悟的机会,去感受摄影的力量,去理解历史的温度。

评分初拿到《徐国兴摄影作品与文集》时,我内心充满了敬畏和好奇。徐国兴这个名字,对于关注中国摄影的人来说,绝不陌生,而人民日报出版社的背书,更是保证了书籍的品质。我一直觉得,好的摄影作品,不仅仅是画面上的构图和技巧,更是背后所承载的情感和故事。这本书,我把它看作是一次与大师对话的契机。我非常期待看到那些曾经震撼人心的摄影作品,它们是如何在光影之间,定格时代的变迁,勾勒人性的复杂。我猜想,书中收录的不仅仅是简单的风景照或人物照,更可能包含着许多具有历史意义的纪实作品,它们会像一幅幅生动的画卷,将我们带回那些久远的时光。而文集的部分,我更看重它所蕴含的思想深度。我希望能够从徐国兴先生的笔触中,窥探到他作为一名摄影师,对社会、对生活、对人性的独特见解。这种影像与文字的结合,往往能产生一种1+1>2的效果,让读者在视觉和思想上都得到极大的满足。这本书,我希望它能带给我一种沉浸式的阅读体验,让我在徐国兴的世界里,找到属于自己的共鸣和启发。

评分拿到这本《徐国兴摄影作品与文集》,心情是难以言喻的。徐国兴这个名字,于我而言,既熟悉又带有一层神秘感。我一直对纪实摄影有着浓厚的兴趣,总觉得那是最能触及人心、最能捕捉时代脉搏的一种艺术形式。所以,当我知道有这样一本汇集了他摄影作品与文集的书籍出版,并且由人民日报出版社这样权威的机构发行时,我的期待值瞬间拉满。这本书给我最直观的感受,是它所蕴含的沉甸甸的分量。打开它,不是一下子就能被浓烈的艺术气息扑面而来,而是一种徐徐展开的叙事感。我仿佛置身于某个时代的老照片馆,每一张照片都带着光阴的温度,都讲述着一个不为人知的故事。我迫不及待地想要深入其中,去感受那位用镜头记录历史的摄影师,他眼中所见的中国,他心中所想的情感。这本书的厚度本身就预示着它内容的丰富性,我想,它绝非仅仅是几百张照片的堆砌,更是一种思想的碰撞,一种情感的共鸣。我非常好奇,在那些定格的瞬间背后,究竟隐藏着怎样的思考和感悟?那些文字,又将如何为那些沉默的画面注入灵魂?这是一种探索的冲动,一种对未知艺术世界的渴望。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有