具体描述

基本信息

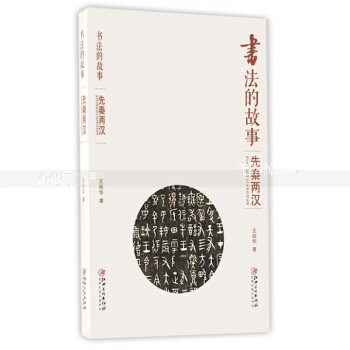

出版社:江西美术出版社

开本:32开(13*21cm)

重量:180g 页码:115页

用户评价

读完《书法的故事:先秦两汉》,我最大的感受就是,原来书法不仅仅是写字,它承载了那么多的历史信息和文化内涵。这本书就像是一本穿越古今的指南,带我领略了先秦两汉时期汉字从萌芽到成熟的壮丽画卷。 书中对先秦文字的介绍,特别是对商周时期金文的研究,让我对那个时代的艺术审美有了全新的认识。那些铸刻在青铜器上的文字,不仅是记录历史的符号,更是那个时代工匠的智慧与艺术结晶。作者通过对不同地域、不同时期金文的对比分析,展现了文字在艺术形态上的多样性和发展趋势。我特别喜欢书中对于“字”和“形”的探讨,它让我明白,汉字在最初阶段,艺术性与实用性是并存的。 而进入两汉,本书对隶书的详细解读,更是让我拍案叫绝。从秦统一文字的背景,到隶书的形成和发展,再到汉代隶书的鼎盛时期,每一个环节都讲得条理清晰,引人入胜。书中对经典汉碑的鉴赏,不仅仅是停留在字形的美感上,更是深入到笔画的结构、结体的布局,以及其背后所蕴含的时代精神。读到这里,我才真正理解了“古拙”、“秀丽”、“雄强”等评价隶书的常用词语,不仅仅是形容,而是对书家情感和时代风貌的高度概括。 最让我惊喜的是,书中穿插的许多关于书法家和书法作品的趣闻轶事。这些故事,让原本可能严肃的历史和艺术讨论,变得鲜活起来。它让我看到,那些在历史长河中留下浓墨重彩的书法家们,也是有血有肉、有情感有抱负的个体。这种将艺术作品与创作背景、创作者生平相结合的叙事方式,使得本书的阅读体验远超一本单纯的艺术鉴赏类书籍。 这本书让我明白,学习书法,不仅仅是学习技法,更是学习一种历史的眼光,一种对美的追求,一种对文化的传承。它让我看到了中国文字的强大生命力和艺术魅力,也让我对中华文化的博大精深有了更深的敬畏。作为一本入门读物,它足以引导我进入中国书法的大门;作为一本鉴赏集,它则提供了丰富的素材和深刻的见解,让人回味无穷。

评分当我翻开《书法的故事:先秦两汉》这本书时,一股浓郁的学术气息扑面而来,但又并非那种板着面孔的说教。作者文师华先生的文字,仿佛是一位学识渊博的长者,带着我这个晚辈,悠闲地漫步在中国书法艺术的长河中,细致地讲解着每一个阶段的精彩之处。 书中对于先秦时期,尤其是那个百家争鸣、文字异形但又孕育着统一曙光的年代,进行了非常细致的描绘。从陶文、甲骨文的萌芽,到金文的辉煌,再到大篆的成熟,作者没有简单地罗列字形,而是深入挖掘了这些文字在社会、政治、经济背景下的演变轨迹。我尤其喜欢书中对不同地区、不同时期的金文风格差异的分析,比如殷商的雄浑与西周的典雅,这种对比让文字的生命力跃然纸上。 进入两汉时期,是汉字书体发展的关键阶段,本书对隶书的阐述尤其精彩。作者不仅介绍了隶书的起源和演变,还深入分析了它如何从篆书脱胎而来,又如何为后来的楷书、行书、草书奠定了基础。那些著名的汉碑,如《曹全碑》、《张迁碑》、《乙瑛碑》等,在书中得到了极具匠心的解读。我印象特别深刻的是,作者对每个碑帖风格特征的提炼,比如《曹全碑》的秀丽,《张迁碑》的古朴,他能够用精炼的语言将这些感受传达出来,让我这个非专业人士也能感受到其中的美学差异。 更吸引我的是,书中并没有将书法局限于理论和技法,而是融入了大量与之相关的历史故事和人物轶事。这让冰冷的文字变得有温度,也让学习的过程充满了乐趣。我能想象到,在那个时代,书法家们是如何在社会洪流中书写他们的杰作,他们的笔下承载的不仅是文字,更是时代的精神。这种将历史的厚重感与艺术的精致美巧妙融合的手法,使得本书的阅读体验非常独特。 总体来说,《书法的故事:先秦两汉》是一本兼具学术价值和艺术欣赏性的佳作。它以史为鉴,以人为本,将枯燥的文字历史讲得生动有趣,引人入胜。对于我这样希望系统了解中国书法早期发展历程的读者来说,这本书无疑是一本不可多得的入门读物,更是深入探索的宝藏。

评分《书法的故事:先秦两汉》这本书,我拿到手的第一感觉就是沉甸甸的,拿在手里就觉得有分量,仿佛捧着一段厚重的历史。虽然我不是什么书法大家,对笔墨纸砚的讲究也只能是略知皮毛,但这本书的内容,哪怕是对于我这样的初学者来说,也是非常引人入胜的。 书中的先秦和两汉部分,像是打开了一个古老的宝盒,展现在我眼前的是那个时代独有的风骨和韵味。我尤其喜欢里面对那个时期书法发展脉络的梳理,从甲骨文的象形,到金文的庄重,再到篆书的线条之美,一步步地勾勒出汉字从最初的记录符号,逐渐演变成一种独特的艺术形式的过程。这种历史的厚重感,让我觉得不仅仅是在看字,更是在触摸那个时代的呼吸。 再者,书中对于一些著名碑帖的选取和解读,也让我受益匪浅。比如,书中对《峄山碑》、《泰山刻石》等秦代小篆的介绍,不仅展示了它们在艺术上的高度,还深入浅出地解释了其历史背景和文化意义。我之前对这些碑帖的印象可能只停留在“古老”二字,但通过这本书的讲解,我才了解到它们背后所承载的统一文字、巩固政权的历史使命。这种将艺术与历史紧密结合的叙事方式,让我觉得非常有意思。 更值得一提的是,书中并没有回避一些技术层面的讨论,但又处理得非常巧妙,不会让人觉得枯燥。比如,在介绍笔法的时候,作者会用一些通俗易懂的比喻,将抽象的笔画运动描绘得形象生动。这让我这个门外汉也能大致理解到,同样是“横”,在不同的碑帖里,会有怎样的差异,又传递出怎样不同的情绪。这种“润物细无声”的教学方式,让我觉得学书法这件事,似乎并没有那么高不可攀。 总而言之,《书法的故事:先秦两汉》这本书,对我来说,不仅仅是一本关于书法的书,更像是一次穿越时空的文化之旅。它让我对中国文字的起源和发展有了更深刻的认识,也让我对汉字艺术的魅力有了全新的体会。即使是普通读者,也能从中获得知识和美的享受,强烈推荐给所有对中国传统文化感兴趣的朋友们。

评分《书法的故事:先秦两汉》这本书,真是一本“有味道”的书。它的味道,不是指墨香,而是指其中蕴含的那股醇厚的人文气息和历史积淀。作者文师华先生,就像是一位经验丰富的导游,带着我这个初来乍到的游客,细致入微地为我讲解着中国书法艺术的源头活水。 在先秦的部分,书中对我展现的不仅仅是那些遥远的文字符号,更是那个时代社会形态的缩影。从甲骨文的契刻痕迹,到青铜器上的铭文,每一笔一画都仿佛在诉说着那个古老时代的社会生活、祭祀仪式和政治制度。我之前对甲骨文的印象,可能仅仅是“最早的文字”,但通过这本书的解读,我才了解到它在记录历史、传承文化上的重要意义,以及它在艺术上所展现出的独特韵味。 接着,进入两汉时期,书中对隶书的详尽分析,让我对这种书体有了前所未有的认识。不仅仅是学习它的结构和笔画,更重要的是理解了隶书的出现,是如何顺应了时代发展的需求,如何简化了篆书的繁琐,又如何为后世书体的发展铺平了道路。我特别喜欢书中对汉代著名隶书碑帖的鉴赏,比如《礼器碑》的典雅,《衡方碑》的雄浑,作者能够将这些抽象的美学概念,用通俗易懂的语言进行阐释,让我这个非专业人士也能领略到其中深奥的艺术魅力。 更让我感到惊喜的是,书中没有停留在对文字和碑帖本身的介绍,而是将它们置于广阔的历史背景之下。通过对书法家生平的介绍,对创作年代的考证,以及对书法作品社会影响的分析,让整个阅读过程充满了人文关怀。这让我意识到,书法不仅仅是笔墨纸砚上的艺术,更是与历史、与社会、与人生紧密相连的。 这本书就像是一扇窗户,让我得以窥见中国书法艺术的源头,感受到那个时代独特的艺术精神。它让我明白,学习书法,不仅仅是掌握一种技能,更是在传承一种文化,一种历史的记忆。它以一种非常人性化的方式,将历史的厚重感与艺术的精致美完美地结合在一起,值得反复品读。

评分《书法的故事:先秦两汉》这本书,给我的感觉就像是与一位饱学之士围炉夜话,细细品味中国书法艺术那古老而迷人的韵味。它没有那种大部头著作的压迫感,却在娓娓道来的叙述中,将我带入了先秦两汉那段波澜壮阔的书法史。 书中对先秦时期文字演变的梳理,让我对汉字的起源和早期发展有了清晰的认识。从陶文的朴拙,到甲骨文的线条化,再到金文的规整,作者没有生硬地罗列年代和字形,而是通过对这些文字在社会生活中的作用和艺术风格的解读,让我感受到了文字从实用工具向艺术载体转变的微妙过程。尤其对商周时期金文的深入剖析,那些或雄浑壮丽,或端庄典雅的文字,让我看到了那个时代独特的审美情趣和文化底蕴。 进入两汉时期,本书对隶书这一关键书体的阐述,更是精彩绝伦。作者从隶书的起源、发展、特点,到其在汉代书法中的地位,都进行了系统而深入的介绍。我特别喜欢书中对不同汉碑的鉴赏,比如《石门颂》的飘逸,《鞠躬铭》的质朴,作者能够准确地捕捉到每件作品的精髓,并用生动的语言将其展现出来。他不仅仅是在描述字形,更是在解读书家如何在笔墨之间寄托情感,如何在结构上体现时代精神。 让我感到非常佩服的是,书中在介绍书法技法的同时,也巧妙地融入了大量的历史背景和趣闻轶事。这些故事,让原本可能略显枯燥的理论讲解变得生动有趣。我能够想象到,那些古代的书法家们,他们是如何在那个时代创作出传世之作的,他们的生活经历和思想情感,又是如何体现在他们的笔下。这种将历史、文化、艺术和人物融为一体的叙事方式,极大地丰富了我的阅读体验。 这本书,让我不再把书法仅仅看作是一种笔法的练习,而是将其视为一种与历史对话、与文化交流的媒介。它让我看到了中国文字的生命力,以及在漫长历史中,它所经历的艺术 transformation。对于我这样希望对中国书法有更深入了解的读者来说,这本书无疑是一本宝贵的启蒙读物,更是一扇打开中国传统文化之门的钥匙。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有