具体描述

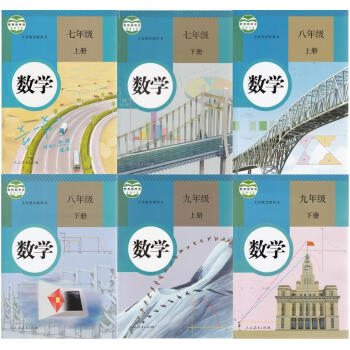

商品名称: 2012-2013教育部审定 数学 全套6本 义务教育教科书

出 版 社:人民教育出版社

图书主编: 林 群

图书副主编: 田载今 薛 彬 李海东

:具体详情看单本介绍

印刷日期: 版次一样内容都是一样的,印刷日期随机发货

开 本: 787毫米米*1092毫米 1/16 开

定 价: 全国各地印刷可能有1--8元的价格差异

《———————商品展示 本册目录———————》

明德美拓图书专营店

真心真意为学生!

全心全意做教育!

只有全新正版,对每个学生、家长负责!

教材课本特殊商品,售价高于定价出售,请知悉!

用户评价

那时候的数学学习,说实话,更依赖于“啃”教材。不像现在各种APP和网络资源五花八门,我们主要的战场就在这几本厚实的书里。七年级的上册,那种全新的数字系统冲击感,至今记忆犹新。绝对值、相反数、数轴,一开始总觉得有点绕,但教材的编排非常有层次感,总能通过生活化的例子把抽象的概念具象化。我记得老师总会强调,不要急着去做后面的难题,先把课本上的例题和基础练习吃透。这套书的“基础巩固”做得非常到位,每一章的知识点梳理得井井有条,就像一张细密的网,把零散的知识点都串联了起来。尤其欣赏的是,它在引入新知识时,总会有一个“思考”或者“探究”环节,这不是用来增加负担的,而是真正激发我们去思考数学背后的逻辑和规律。我当时特别喜欢研究那些“几何画板”出现之前的图形证明,全靠着纸和笔,根据教材里给出的公理和定理,一步步推导出结论,那种纯粹的逻辑推演过程,简直是一种智力上的享受。这套书的结构,是那种典型的、慢工出细活的风格,不追求速度,但求扎实。

评分总的来说,这套教材的价值在于它的“经典性”和“普适性”。它不是市面上最花哨的那一套,没有太多的创新性的花边内容,但它极其扎实,几乎涵盖了国家对一个初中毕业生所要求掌握的全部核心数学素养。对于那些打基础的学生来说,它就像是数学学习的“定海神针”,每一次翻阅,都能找到知识的源头。那些全彩印刷带来的视觉舒适感,在长时间学习中起到的减压作用不容忽视。无论是学习过程中的困惑,还是考试前的紧张,这套书始终以一种沉稳、不卑不亢的姿态摆在那里,提醒着我们,数学的本质是清晰和逻辑。它塑造了一代人的数学思维模式,是我初中时代最重要也最值得留恋的学习伙伴之一,是那种即使毕业多年,翻开扉页依然能闻到油墨香和青春汗水的宝贵回忆。

评分翻开八年级的册子,内容明显开始提速了,特别是函数和勾股定理的出现,让数学的趣味性和实用性一下子提升了好几个档次。我记得我第一次理解“函数关系”时那种豁然开朗的感觉,仿佛打开了一扇通往更广阔数学世界的大门。这套教材在处理这种抽象工具的引入时,处理得相当巧妙。它没有直接抛出复杂的公式,而是先通过实际问题(比如行程问题、面积变化问题)来引导你发现变量之间的联系,然后再自然而然地引出形如 $y=kx+b$ 的形式。彩色印刷在这个阶段的作用也愈发明显,那些平面直角坐标系上的线条、不同函数图像的区分,如果没有鲜明的色彩对比,光靠黑白线条,很容易混淆。特别是涉及二次函数和圆的章节,大量的图形辅助是理解难点的关键。很多时候,一个颜色标记的角,或者一个特殊点的高亮处理,就能立刻帮助我们抓住解题的突破口。这套书的知识深度和广度,对于一个普通初中生来说,是完全适宜的,既不会过于偏难怪,又能保证我们接触到现代数学体系的核心概念。

评分到了九年级,这套书的重量感又增加了一层,因为它承载了我们整个初中学习的“收官之战”。中考的压力和对高中知识的衔接需求,使得教材的压轴部分——概率、统计的初步认识,以及更复杂的几何综合题——变得尤为关键。我记得,九年级的上册,很多章节的知识点其实是为我们高中学习的立体几何和解析几何做“预演”。教材在处理这些内容时,非常注重前后知识的串联。比如,前面学的三角形内角和、相似,在九年级会立刻被应用到更复杂的四边形和圆的综合证明中。这种“螺旋上升”的编排方式,让人在复习旧知识时,总能发现它新的应用价值。虽然当时的复习过程是痛苦的,但现在回想起来,正是这套教材最后的冲刺阶段,培养了我们面对复杂问题时不慌乱的应试心态和系统解题的步骤感。它教会我们,数学考试不是考你懂不懂,而是考你能不能把已有的知识点,按照严谨的逻辑链条,一步不漏地展现出来。

评分这本书,说实话,拿到手的时候心里还是挺激动的。毕竟是陪伴了初中三年数学学习的“老伙计”了。我记得那会儿,刚升入初中,对新学科的好奇和对未知知识的敬畏感是并存的。这套书的封面设计,虽然现在看来可能有点朴素,但那种规整、充满力量感的排版,给人的感觉就是“专业”和“可靠”。打开内页,首先映入眼帘的是清晰的字体和合理的版面布局。不像有些教材,内容堆砌得密密麻麻,让人一看就心生畏惧。人教版的设计,总是那么懂得如何引导学生,从最基础的整数、有理数概念开始,每一步的逻辑推导都像是有人在身边耐心讲解。特别是几何部分的引入,那些严谨的定义和清晰的例证,为后续更复杂的空间想象打下了坚实的基础。那些陪伴我们度过无数个深夜的习题,虽然现在回想起来有些“磨人”,但正是那些反复的练习,才真正把概念刻进了脑子里。那时候,做完一套完整的练习,翻到后面的参考答案,对照着一点点核对,那种成就感是现在任何电子设备都无法替代的。这本书不仅仅是知识的载体,更像是一个阶段的见证者,记录了我从一个对数学感到茫然的小学生,逐步成长为能理解代数和几何逻辑的初中生的蜕变过程。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有