具体描述

用户评价

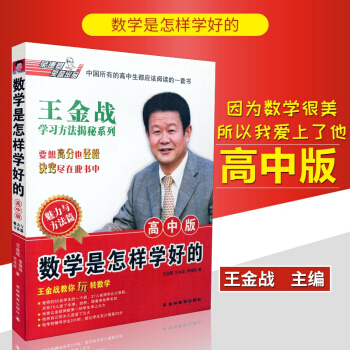

从内容深度来看,这本书展现了超越一般参考书的洞察力。它没有停留在高中教材的表面,而是深入挖掘了知识背后的数学思想和解题哲学。我发现,它不仅仅是在教“怎么做题”,更是在教“怎么思考数学问题”。例如,在处理一些竞赛级别的题目时,它提供的解法往往不是最直接的代数运算,而是巧妙地运用了几何直观或者特定的数学模型。这种对“解题工具箱”的扩充,让我对数学的理解从机械操作层面提升到了更高的抽象思维层面。它似乎在告诉我,数学的本质在于逻辑的美感和工具的灵活运用。这种由表及里、由术到道的传授方式,对于想要在数学上寻求突破的学生来说,无疑具有极高的价值。它教会我的,不仅是解决眼前问题的技巧,更是面对未来更复杂挑战时所需要的思维框架。

评分这本书的排版布局简直是教科书级别的典范,阅读体验流畅得不像话。你知道那种感觉吗?有些书,字体挤得满满当当,段落之间密不透风,读两页眼睛就开始发酸,逻辑线索也容易中断。但这本完全没有这个问题!页边距的留白恰到好处,既保证了信息的密度,又给了读者的眼睛足够的休息空间。更让我惊喜的是,它在关键概念的呈现上,使用了非常人性化的设计。比如,那些重要的公式或者定理,不是简单地用粗体标出,而是被一个精致的小边框框起来,并且配上了简短却精辟的注解,仿佛一位耐心的老师在你耳边低语,为你划出重点。章节过渡也处理得非常自然,很少有那种生硬的跳转感,读起来就像听一个有条理的演讲,逻辑层层递进,环环相扣。这种对阅读舒适度的极致追求,极大地降低了我面对复杂知识时的心理门槛,让学习过程变得更加享受。

评分天哪,这本书的封面设计简直是艺术品!那种深邃的蓝色调配上简洁有力的字体,一看就知道是下了大功夫的。我拿起它的时候,心里就涌起一股莫名的期待,仿佛里面藏着通往数学“高地”的秘密地图。这本书的纸张质量也非常好,拿在手里沉甸甸的,很有质感,翻阅起来也特别舒服,一点都不觉得廉价。封面上的插图——如果我没看错的话,那似乎是一种几何图形的抽象表达——更是巧妙地暗示了数学的逻辑美感。它不是那种让人一看就觉得枯燥乏味的教科书式封面,反而更像一本精心制作的专业工具书,让人忍不住想要立刻翻开,探究它到底能为我的学习带来什么新的启发。而且,书脊的处理也很到位,即使是经常翻动的样子,也不会轻易磨损,看得出出版社在细节上确实抓得很紧。这种从外到内的精心打磨,让我对内容自然而然地产生了更高的信任度。我甚至觉得,光是把它摆在书架上,都能提升整个房间的学习氛围。

评分我必须称赞一下这本书在结构组织上的匠心独运。它不是简单地罗列知识点,而是构建了一个完整的知识体系框架。初拿到手时,我先快速浏览了目录,就能清晰地看到作者是如何将高中数学的各个板块进行巧妙衔接的。最让我印象深刻的是,它似乎非常注重“知识的迁移性”,而不是孤立地讲解每一个章节。比如,它在讲解某一类解析几何问题时,会不经意地回顾之前学过的函数性质,并指出两者之间的内在联系。这种“旧知激活”的教学设计,让知识点不再是散落的珍珠,而是被串联成了一条闪耀的长链。对于我这种容易“学完就忘”的读者来说,这种系统性的梳理和反复的内在呼应,无疑是巩固记忆的强大助推器。感觉作者真的是从一个资深学习者的角度出发,设计了这条通往精通的路径图。

评分这本书的语言风格,说实话,带着一种特有的、让人感到亲切的“实战派”气息。它不像某些学术著作那样高高在上、拒人千里之外,也没有过于口语化而显得轻浮。它采取了一种非常务实的、目标明确的语气,直击高中数学学习中的痛点和难点。比如,在解释一个复杂的证明过程时,作者会先坦诚地告诉你:“我知道这一点很容易让人迷糊,我们换个角度来理解它…” 这种带着同理心的引导,瞬间拉近了与读者的距离。而且,这本书中对“思维误区”的剖析极其深刻。它不是简单地指出“你应该这样做”,而是先展示了“很多人会这么错”,然后才给出最优解。这种“先入为主的错误预判”,帮助我提前规避了很多自己尚未意识到的思维陷阱。阅读起来,我感觉像是在和一个经验极其丰富的学长进行一对一的深度辅导,而不是在被动地接收信息。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有