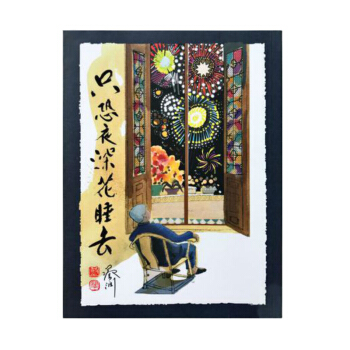

![[B784]彷彿在君父的城邦](https://pic.tinynews.org/25811140240/5a9a49e3N57725034.jpg)

具体描述

商品详情

請不要用你的問題追問我

我祇是電動玩具店裡

一名孤獨的賽車手

─〈西門行〉

一開始,當我在樹洞中學會歌唱,愛的失落及獲得一直是重要的命題,「瑪麗安」這帶有濃濃異國風的名字,既是性靈的代號,也是一種類似綠度母般的母親幻想,聲音幻想。

瑪麗安是假,也是真,是內,也是外,既是歌聲的樹洞,也是詩的傳奇本身,大至集體的國族命運,小至個體的悲歡離合,我都可以時時在詩中向瑪麗安持咒祝禱。──楊澤

楊澤的詩富於神話性,同時形成一組有趣的對比:追女孩的時候,即借道西方的城堡、騎士、薔薇,而不穿唐裝、呼喊洛神;表達文化鄉愁、國族憂患的時候,才會取次舊邦,懷想白帝的寶劍、廟堂的大鼎。──唐捐

如果說《薔薇學派的誕生》是詩人的浪漫情懷,那麼《彷彿在君父的城邦》則是詩人入世的心境。

四十年前出版的《彷彿在君父的城邦》,是楊澤繼《薔薇學派的誕生》的第二本詩集。從薔薇盛放的光華之內,陡然轉向全新的意象群,從中國古典文化系統這一壺千年蜂窩中,提煉出生活在他方的光景。

四十年後,楊澤一字一句重新修訂內容,排版整理。全書共分〈柏舟〉、〈拔劍〉、〈伐木〉、〈薔薇學派的動向〉、〈彷彿在君父的城邦〉、〈蔗田間的旅程〉六輯。顏元叔稱楊澤的詩「支撐在若干龐大的向度上」。唐捐則說:「我讀《彷彿在君父的城邦》,有時忍俊不住,從脾肺深處浮起一股笑意,或即緣於此吧。」

作者详情

楊澤

上世紀五○年代生,成長於嘉南平原,七三年北上唸書,其後留美十載,直到九○年返國,定居台北。已從長年文學編輯工作退役,平生愛在筆記本上塗抹,以市井訪友泡茶,擁書成眠為樂

用户评价

我通常对这种类型的文学作品持保留态度,总觉得很多时候故作高深,但这次完全出乎意料。作者的语言功力确实非凡,那种古典而又现代的交织感,营造出一种既熟悉又陌生的阅读体验。尤其欣赏它对于时代背景的铺陈,不是简单地堆砌历史事件,而是将宏大的背景巧妙地融入到个体命运的褶皱之中,让历史的重量感透过人物的肩膀传递出来。每一次阅读,都像是在跟一位智者进行深度的对话,他不会直接给你答案,而是用层层递进的提问引导你走向思考的深处。这本书的结构设计也相当精妙,看似松散的线索,最终却能汇聚成一张完整而有力的网,让人不得不惊叹于作者的布局之宏大与精微并重。

评分我很少遇到能让我如此强烈感受到“在场感”的作品。作者笔下的人物,他们的呼吸、他们的焦虑、他们不经意间流露出的脆弱,都好像近在咫尺。这本书的氛围营造极其成功,那种略带压抑、却又隐隐蕴含着希望的基调,牢牢抓住了我的心神。它没有采用传统意义上的大起大落,而是通过对人物日常互动中细微裂痕的捕捉,逐步引爆了积蓄已久的情感能量。很多时候,我阅读的体验更接近于观看一部极具艺术性的独立电影,画面感极强,配乐(也就是文字的韵律)也恰到好处。读完之后,心中留下的不是一个明确的结论,而是一种挥之不去的情绪底色,关于存在的孤独与连接的渴望。

评分这本书像是一面多棱镜,从不同的角度折射出关于权力、自由与服从的复杂关系。我尤其欣赏作者在叙事视角上的灵活转换,有时是局外人的冷峻观察,有时又是深陷其中的第一人称的迷惘与渴望。这种切换使得故事的层次感非常丰富,避免了单一视角的局限性。对于文学爱好者来说,这本书的语言密度非常高,几乎没有一句废话,每一个词语的选择都经过了千锤百炼,充满了暗示和象征意味。我甚至会忍不住去查阅一些背景资料,以期更全面地理解作者想要构建的那个复杂而迷人的世界观。这绝对是一部值得反复品读、每次都能有新发现的佳作。

评分这本小说简直是心头好,那种叙事上的张力,让人读起来欲罢不能。作者对于人物内心世界的刻画细致入微,每一个转折、每一个犹豫,都仿佛能直接触碰到读者的灵魂深处。我特别喜欢那种在日常琐碎中渗透出深层哲学思考的笔法,读完之后,合上书页,脑海里还会不断回响着那些关于人性、关于选择的诘问。整个故事的节奏把握得极佳,时而平缓如春水,时而激荡似海啸,让人在期待下一刻会发生什么的同时,又沉醉于当下文字营造的氛围之中。它不是那种让你读完就忘的作品,更像是一次深刻的洗礼,让你重新审视自己所处的世界和自身的处境。那种细腻的情感描摹,让角色的挣扎与成长显得无比真实可信,让人忍不住想去拥抱他们,也想从他们身上汲取力量。

评分说实话,一开始被书名吸引,但真正沉浸进去之后,才发现它远比我想象的要深刻。这本书最让我震撼的地方在于它对“边界”的探讨,无论是物理空间上的藩篱,还是情感与道德上的界限,作者都毫不留情地去触碰和拷问。阅读过程中,我好几次停下来,不是因为情节沉闷,而是因为某个句子、某个意象太过精准有力,需要时间去消化。它没有提供廉价的安慰,甚至有些残忍地展示了人性的幽暗面,但恰恰是这种不加粉饰的真实,才显得尤为珍贵。读完之后,你会感觉像是经历了一场漫长而艰辛的旅途,虽然疲惫,但收获的洞察力是无可替代的宝藏。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有