具体描述

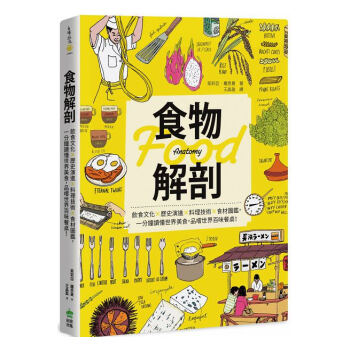

《食物解剖:飲食文化X歷史演進X料理技術X食材圖鑑,一分鐘讀懂世界美食,品嚐世界百味餐桌!》

作者:茱莉亞·羅思曼 譯者:王晶盈

出版地:台灣 出版社:PCuSER電腦人文化

出版日期:2018/02/03 語言:繁體中文

ISBN:9789869563178

規格:平裝 / 224頁 / 23 x 17 x 1.7 cm / 普通級 / 全彩印刷

本書分類:飲食> 飲食文化> 飲食文化/札記

內容簡介

*當食物遇上藝術=不無聊美食百科,

一起來探索飲食世界裡各種令人好奇的小知識!

·你知道,公元1773年之後,美國人從喝茶改喝咖啡以示愛國之心?

·你知道,唇齒留香、令人難忘的美味海膽,竟然是牠的生殖腺?

·你知道,紐西蘭的毛利族人如何利用石頭泥土地洞烘爐,烹煮出一鍋美味菜餚?

·你知道,除南極洲之外,歐亞非大陸的水稻品種共有超過4萬種?

·你知道,幸運餅乾的由來以及它究竟是哪一國人發明的嗎?

·你知道,從波斯流傳而來的原始紅蘿蔔,長得很像有分支鬚根的人蔘?原始的玉米外型則像是又瘦又小的蘆筍?

·你知道,扭結麵包是義大利僧侶發明,貌似孩童雙手擁抱的外型,是希望孩子們能記住虔誠祈禱的模樣?

*關於飲食世界的十萬個為什麼?

開啟你對美食的想像與渴望;

版圖橫跨歐亞非美各州,

簡單易懂的食知識指南,讓你更懂得品味餐桌上的美味料理。

透過茱莉亞·羅思曼讓人心曠神怡的飲食視覺巡禮,

羅列各式烹調方法及世界各國料理方式,帶領大家一起探索烹飪世界。

無論是世界烹飪史以及對各國食物的好奇心,都能在她獨特又迷人的畫風下活靈活現起來。

到底蘆筍叉長什麼模樣?如何判斷魚和雞蛋的新鮮程度?哪個國家會把香蕉醬淋在薯條上一起吃?豐富的內容,讓你徜徉於閱知的樂趣當中。

作者簡介

茱莉亞·羅思曼

為《自然解剖書》及《農場解剖書》系列書作者,也是一名插畫家,作品散見於書籍與報章雜誌。也有一系列文具、餐具及壁紙等設計作品。

譯者簡介

王晶盈

法國蒙貝里耶第三大學電影系碩士畢業。擅長英文及法文翻譯,悠遊於電影字幕翻譯、書籍翻譯跟旅遊文章。電影字幕翻譯作品有《我和我的冠軍女兒》等;書籍翻譯作品則有《法式玫瑰塔》、《Bonjour!起司蛋糕》、《全世界好吃的書》;著有旅遊書作品《關西親子遊》、《東京親子遊》、《日安,阿根廷》、《給島嶼的華爾滋》。

相關著作:《東京親子遊:大手牽小手,零經驗也能輕鬆上手自助行》《關西親子遊:大阪、京都、神戶、奈良,大手牽小手,零經驗也能輕鬆上手自助行》

目錄

1.飲食文化與食物歷史

2.品嚐蔬菜與水果

3.五穀雜糧與料理

4.肉類食材與料理

5.香味濃郁乳製品

6.各國街頭小吃

7.各種味覺與魔幻香料

8.來一杯,暢飲吧!

9.甜點時光

用户评价

这本书的副标题强调了“饮食文化”的交融,这让我联想到我们现在身处的这个时代——全球化使得我们在一个小时内就能吃到来自地球任何角落的食物。这种便利性带来的后果是什么?是口味的同质化,还是对本地传统的漠视?我希望作者能在这个背景下进行反思性的探讨。它是否能帮助我们重新建立与“在地性”食物的关系,理解“吃本地食物”的深层文化和生态意义?这本书如果能提供一个成熟的框架,指导读者如何在一个后现代的、物质丰富的环境中,建构出既有世界观又有根基的个人饮食哲学,那它的价值就远远超出了图鉴或历史书的范畴,而更像是一部生活美学指南。

评分坦白说,我对历史演进的部分抱持着最高的期待,也最担心它会写得过于枯燥。但如果它能巧妙地将食物的迁移史——比如香料之路、新大陆作物(如土豆、番茄)如何改变了旧世界的餐桌——融入到社会经济变迁的大背景中,那简直就是完美了。我一直认为,研究食物的历史,就是研究人类的迁徙史和贸易史。这本书的定位是“世界饮食文化”,这要求作者必须具备全球化的视野。我希望它能打破东西方的壁垒,真正呈现一个相互影响、相互塑造的全球食物网络。如果能看到那些被遗忘的、因为战争或政治原因而中断的饮食交流片段,那将是非常震撼的阅读体验。

评分作为一名对食材本身有执着热爱的读者,我对“食材图鉴”这部分充满期待,但也有些许保留。图鉴类书籍最怕的就是流于表面,简单罗列营养成分和产地。我更希望看到的是一种“物性”的探索——一种食材在不同文化中被赋予的不同象征意义,以及它在生态系统中所扮演的角色。比如,同一种谷物,在干旱地区和湿润地区,其种植方式和食用方式会产生怎样的根本性差异?这种深入到“存在本身”的图鉴,远比高清照片更有价值。如果作者能加入一些地方性的、不为大众所熟知的稀有食材的介绍,那更是意外之喜。

评分这本《食物解剖》光是名字就充满了吸引力,让我忍不住想一探究竟。我一直对食物背后的故事充满好奇,不仅仅是味道和烹饪技巧,更想了解它如何一步步走上我们的餐桌,融入人类文明的洪流。这本书从饮食文化、历史演进、料理技术到食材图鉴,横跨了多个维度,这正是当下很多单一主题书籍所缺乏的。我特别期待它能深入挖掘不同地域、不同时代人们如何看待和处理食物,那种跨越时空的对话感,想想就令人兴奋。听说作者是朱莉亚·罗思曼,她的作品一向以严谨的研究和生动的叙述著称,希望能在这本书里看到她对世界饮食变迁的独到见解,毕竟,食物从来不是孤立存在的,它承载着太多的社会结构和情感记忆。我希望它能提供一个宏大的视角,让我重新审视我们日常的三餐。

评分拿到这本港台原版,装帧和印刷的质感确实让人眼前一亮,这对手握实体的读者来说非常重要。我最关注的是它对“料理技术”这部分的阐述。现代烹饪往往过度依赖标准化和速成,反而丢失了传统技艺中的那些精妙之处。我期望这本书能细致描摹那些失传或正在被边缘化的烹饪手法,比如某些特定的发酵过程、酱料的陈年,或者基于季节变化的食材处理方式。如果能结合历史背景去解释为什么某种技术会兴起或衰落,那就更好了。毕竟,食物的“解剖”不应该只停留在食材的结构层面,更要深入到烹饪行为本身的逻辑和智慧中去。希望这不仅仅是一本知识的罗列,而是一部充满匠人精神的技艺传承录。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有