具体描述

基本信息

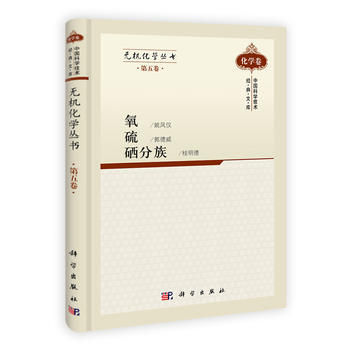

书名:无机化学丛书 第五卷 氧、硫、硒分族(无机化学丛书)

:98.00元

作者:姚凤仪

出版社:科学出版社

出版日期:1990-06-01

ISBN:9787030305442

字数:

页码:

版次:1

装帧:平装

开本:16开

商品重量:0.640kg

编辑推荐

内容提要

《无机化学丛书第五卷氧、硫、硒分族》是《无机化学丛书》第五卷,第15,16,17专题,分别叙述氧、硫、硒分族的无机化学,介绍了氧、硫、硒、蹄、补这五种元素的存在形式、物理和化学性质、化学分析方法,分类讨论了这些元素的化合物的性质、用途及合成方法.

目录

15.氧

15.1 通论

1.1 氧在自然界中的分布

1.2 氧的同位素

1.2.1 不稳定同位素

1.2.2 稳定同位素

1.3 氧原子和单质分子的结构

1.3.1 氧原子的电子结构

1.3.2 氧分子的电子结构

1.3.3 氧的分子结构和晶体结构

1.3.4 臭氧的分子结构

1.4 氧在形成化合物时的价键特征

1.4.1 以氧原子作为结构基础的成键情况

1.4.2 以氧分子作为结构基础的成键情况

1.4.3 以臭氧分子作为结构基础的成键情况

参考文献

15.2 氧

2.1 发现史

2.2 制备

2.2.1 液态空气的分馏

2.2.2 水的电解

2.2.3 金属氧化物的热分解

2.2.4 过氧化物的分解

2.2.5 含氧酸盐的分解

2.3 物理性质

2.4 化学性质

2.4.1 氧气的化学作用

2.4.2 液态氧的化学行为

2.4.3 溶液中氧的化学作用

2.4.4 单一态氧的反应和光化氧化

2.4.5 氧电极

2.5 生理性质

2.6 除氧

2.7 分析

2.8 应用

2.9 氧原子和氧离子

2.9.1 原子氧

2.9.2 离子-分子反应

参考文献

15.3 氧化物

3.1 制备

3.2 结构

3.2.1 价键特征

3.2.2 晶体类型

3.3 同素异形现象

3.4 物理性质

3.5 化学性质

3.5.1 酸碱性

3.5.2 热化学性质

3.6 非化学计量的氧化物

参考文献

15.4 水

4.1 水的净化

4.1.1 饮水的净化

4.1.2 硬水的软化

4.1.3 纯水的制备

4.2 水的结构

4.3 物理性质

4.4 化学性质

4.4.1 热稳定性

4.4.2 自偶电离

4.4.3 同单质作用

4.4.4 同化合物反应

4.4.5 催化作用

4.4.6 水合作用

4.5 水合物

参考文献

15.5 过氧化氢

5.1 发现史

5.2 分子结构

5.3 物理性质

5.4 化学性质

5.4.1 氧化还原性

5.4.2 羟基性质

5.5 制备

5.5.1 酸解过氧化物法

5.5.2 电解-水解法

5.5.3 自动氧化法

5.6 用途

5.7 过氧化氢合物

参考文献

15.6过氧化物和含有On±2物种的化合物

6.1 离子型过氧化物和氢过氧化物

6.2 共价型过氧化合物

6.2.1 过渡金属的过氧化物

6.2.2 过氧酸和过氧酸盐

6.2.3 其他过氧化合物

6.3 非化学计量的过氧化物

6.4 载氧体

6.5 超氧化物

6.5.1 制备

6.5.2 性质

6.6 二氧基盐

6.6.1 制备

6.6.2 性质

参考文献

15.7 臭氧和臭氧化物

7.1 臭氧

7.1.1 发现史

7.1.2 制备

7.1.3 物理性质

7.1.4 化学性质

7.1.5 分析

7.1.6 应用

7.2 臭氧化物

7.2.1 制备

7.2.2 结构

7.2.3 性质

参考文献

16.硫

16.1 概述

1.1 简史

1.2 硫的一般性质及立体化学

1.3 硫的同位素

1.4 硫在自然界的存在形式

1.4.1 自然界中的单质硫

1.4.2 自然界中的化合态硫

1.4.3 自然界中的有机硫

1.5 硫的用途

参考文献

16.2 单质硫

2.1 硫的生产

2.1.1 从自然硫的矿床提取

2.1.2 从黄铁矿石制取

2.1.3 从天然气、煤气和工业废气中回收

2.2 硫的提纯

2.3 硫的同素异形体

2.3.1 固态硫

2.3.2 液态硫

2.3.3 硫蒸气

2.4 硫的物理性质

2.5 单质硫的反应

参考文献

16.3 硫的化合物

3.1 硫的氢化物

3.1.1

3.1.2 多

3.2 硫的卤化物

3.2.1 氟化硫

3.2.2 氯化硫

3.2.3 溴化硫和碘化硫

3.3 硫的氧化物

3.3.1 一氧化二硫

3.3.2 一氧化硫

3.3.3 三氧化二硫

3.3.4 二氧化硫

3.3.5 三氧化硫

3.4 硫的含氧酸及其盐

3.4.1 次及其盐

3.4.2 亚及其盐

3.4.3 和盐

3.4.4 硫的焦酸和焦酸盐

3.4.5 过氧及其盐

3.4.6 硫代及其盐

3.4.7 连二及其盐

3.4.8 连多和它们的盐

3.4.9 连二亚及其盐

3.5 卤磺酸

3.5.1 氟磺酸

3.5.2 氯磺酸和溴磺酸

3.6 亚硫酰卤

3.7 硫酰卤

3.8 氮化硫

3.8.1 四氮化四硫

3.8.2 二氮化二硫

3.8.3 二氮化四硫

3.8.4S4N 3离子

3.8.5 S—N环系的其他离子

3.9 亚氨基硫

3.9.1 亚氨基七硫

3.9.2 二亚氨基六硫

3.9.3 三亚氨基五硫

3.9.4 四亚氨基四硫

3.10 硫的卤氮化物

3.10.1 硫的氟氮化物

3.10.2 硫的氯氮化物

3.11 硫的氧氮化物

3.12 硫化物

3.12.1 一般介绍

3.12.2 碱金属硫化物

3.12.3 碱土金属硫化物

3.12.4 硼族元素硫化物

3.12.5 碳族元素的硫化物

3.12.6 磷、砷、锑、铋的硫化物

3.12.7 锌、镉、汞的硫化物

3.12.8 过渡金属的硫化物

3.12.9 镧系和锕系元素的硫化物

3.12.10 硫化物溶解度大小的一般规律

3.13 多硫化物

3.14 硫氰、硫氰酸及其盐

3.15 的氨基和亚氨基化合物

3.15.1 氨基磺酸及其盐

3.15.2 亚氨基二磺酸及其盐

参考文献

16.4 含硫化合物在生物体中的作用

4.1 重要的含硫有机化合物

4.2 具有重要生物功能的含硫化合物

4.2.1 铁硫蛋白

4.2.2 硫氧还蛋白

4.2.3 胰岛素

4.2.4 谷胱甘三肽

4.2.5 固氮酶

4.2.6 辅酶A

4.2.7 生物素

4.2.8 硫胺素

4.3硫及其无机化合物在生物体中的转化

4.4 硫及其某些化合物对人体的危害

4.4.1 的毒性

4.4.2 二氧化硫的毒性

4.4.3 三氧化硫的毒性

4.4.4 二氯化二硫和二氯化硫的毒性

4.4.5 硫酰氟的毒性

4.4.6 硫酰氯的毒性

4.4.7 亚硫酰氯的毒性

4.4.8 二硫化碳的毒性

4.4.9 碳酰硫的毒性

4.4.10 单质硫的毒性

参考文献

16.5 硫及其无机化合物的分析

5.1 单质硫的分析

5.1.1 单质硫的定性分析

5.1.2 单质硫的定量分析

5.2 氢及可溶性硫化物的分析

5.2.1 硫离子和氢硫离子的定性分析

5.2.2 可溶性硫化物的定量分析

5.3 及其可溶性盐类的分析

5.3.1 根离子的定性分析

5.3.2 根离子的定量分析

5.4 可溶性亚盐的分析

5.4.1 亚根离子的定性分析

5.4.2 二氧化硫水溶液及可溶性亚盐的定量分析

5.5 可溶性硫代盐的分析

5.5.1 硫代根离子的定性分析

5.5.2 可溶性硫代盐的定量分析

5.6 过二根离子的分析

5.6.1 过二根离子的定性分析

5.6.2 过二根离子的定量分析

5.7 可溶性硫氰酸盐的分析

5.7.1 硫氰酸根离子的定性分析

5.7.2 可溶性硫氰酸盐的定量分析

参考文献

17.硒分族

17.1 概述

1.1 发现史

1.2 存在和分布

1.3 用途

1.3.1 硒和碲的用途

1.3.2 钋的用途

1.4 生理活性

1.5 分析化学

1.5.1 分析试样的分解

1.5.2 定性检定

1.5.3 定量分析

参考文献

17.2 单质

2.1 制备和生产

2.1.1 硒、碲的工业生产

2.1.2 钋的制备

2.2 提纯

2.2.1 硒的提纯

2.2.2 碲的提纯

2.2.3 钋的提纯

2.3 同素异形体

2.3.1 硒的同素异形体

2.3.2 碲的同素异形体

2.3.3 钋的同素异形体

2.4 同位素

2.5 物理性质

2.6 化学性质

参考文献

17.3 无机化合物

3.1 引言

3.2 氢化物

3.2.1 硒化氢和碲化氢

3.2.2 钋化氢

3.3 金属的硫属化物

3.4 卤化物

3.4.1 低卤化物

3.4.2 一卤化物

3.4.3 二卤化物

3.4.4 四氟化物

3.4.5 四氯化物

3.4.6 四溴化物

3.4.7 四碘化物

3.4.8 六氟化物

3.4.9 混合卤化物

3.5 卤氧化物

3.5.1 硒(Ⅳ)和碲(Ⅳ)的二卤氧化物

3.5.2 二卤十一氧化六碲

3.5.3 二氟二氧化硒

3.5.4 含五氟氧硒基的卤氧化物

3.5.5 含五氟氧碲基的卤氧化物

3.5.6 八氟二氧化二硒和八氟二氧化二碲

3.6 拟卤化物

3.6.1 一氰化硒和一硫氰酸硒

3.6.2 二氰化硒和二氰化碲

3.6.3 二硫氰酸硒,二硫氰酸碲和二硒氰酸硒

3.6.4 硒、碲的双(三氟甲基)氮氧化物和四氰化钋

3.7 氧化物

3.7.1 二氧化物

3.7.2 三氧化物

3.7.3 五氧化物

3.8 氢氧化物、含氧酸及含氧酸盐

3.8.1 、亚碲酸、氢氧化钋(Ⅳ)和相应的含氧酸盐

3.8.2 硒酸、硒酸盐、原碲酸和碲酸盐

3.8.3 卤基含氧酸和卤基含氧酸盐

3.8.4 过氧酸和过氧酸盐

3.8.5 硫代含氧酸和硫代含氧酸盐

3.8.6 含氧酸的氨基衍生物

3.9 硫属互化物

3.9.1 硒和硫的互化物

3.9.2 碲和硫及碲和硒的互化物

3.9.3 硫化钋

3.10 氮化物

3.10.1 四氮化四硒

3.10.2 氮化碲

3.10.3 其他氮化物

3.11 碳化物

3.11.1 一硒化碳和二硒化碳

3.11.2 硒硫化碳和碲硫化碳

3.11.3 羰基硒、羰基碲和羰基钋

3.11.4 硒代碳酸盐

3.12 卤酸盐和高卤酸盐

3.12.1 卤酸盐

3.12.2 高卤酸盐

3.13 盐和铬酸盐

3.13.1 盐

3.13.2 铬酸盐

3.14 硝酸盐和磷酸盐

3.14.1 硝酸碲(Ⅱ)和碱式硝酸碲(Ⅳ)

3.14.2 硝酸钋和碱式硝酸钋

3.14.3 磷酸盐

3.15 碳酸盐和有机酸盐

3.15.1 碳酸盐

3.15.2 硒(Ⅱ)和碲(Ⅱ)的烷基和芳基硫代磺酸盐

3.15.3 有机羧酸盐

3.16 醇盐

3.16.1 四烷氧基硒及其衍生物

3.16.2 四烷氧基碲及其衍生物

3.17 硒、碲的聚合阳离子化合物

3.17.1 硒的聚合阳离子化合物

3.17.2 碲的聚合阳离子化合物

3.17.3 聚合阳离子的化学反应

参考文献

17.4 配合物

4.1 含卤配合物

4.1.1 碲(Ⅱ)的含卤配合物

4.1.2 硒(Ⅳ)、碲(Ⅳ)和钋(Ⅳ)的含卤配合物

4.1.3 碲(Ⅵ)的含卤配合物

4.1.4 硒、碲的四卤化物与某些卤化物(Lewis酸)的加合物

4.2 含氧酸配合物

4.3 氧给予体配合物

4.3.1 碲(Ⅳ)的氧给予体加合物

4.3.2 硒(Ⅳ)、硒(Ⅵ)和钋(Ⅳ)的氧给予体加合物

4.4 氮给予体配合物

4.4.1 硒(Ⅰ)、硒(Ⅳ)和硒(Ⅵ)的氮给予体加合物

4.4.2 碲(Ⅳ)的氮给予体加合物

4.5 硫给予体配合物

4.5.1 硒的硫给予体配合物

4.5.2 碲(Ⅱ)的硫给予体配合物

4.5.3 碲(IV)的硫给予体配合物

参考文献

17.5 有机化合物

5.1 硒醇和碲醇

5.1.1 制备

5.1.2 性质和反应

5.2硒醚、碲醚和钋醚R2X

5.2.1 制备

5.2.2 物理性质和反应

5.3 二硒醚和二碲醚

5.3.1 制备

5.3.2 性质和反应

5.4 亚硒砜和亚碲砜

5.4.1 制备

5.4.2 性质和反应

5.5 硒砜和碲砜

5.5.1 制备

5.5.2 性质和反应

5.6 有机基一卤化硒

5.6.1 制备

5.6.2 性质和反应

5.7 有机基三卤化硒和碲

5.8 二有机基二卤化硒、碲和钋

5.8.1 二有机基二卤化硒

5.8.2 二有机基二卤化碲和二有机基二卤化钋

5.9 三和四有机基硒和碲的化合物

5.9.1 三有机基硒、碲鎓盐

5.9.2 四有机基硒和碲

5.10 有机基硒、碲含氧酸

5.10.1 次硒酸

5.10.2 和亚碲酸

5.10.3 硒酸

5.11 硒氰酸酯和异硒氰酸酯

5.11.1 硒氰酸酯

5.11.2 异硒氰酸酯

5.12含碳-硒和碳-碲双键的化合物

5.12.1 硒醛和碲醛

5.12.2 硒酮和碲酮

5.12.3 硒羰酰胺

5.12.4 硒脲

5.13 硒、碲和钋的β-二酮衍生物

5.14 硒、碲的杂环化合物

5.14.1 环硒醚和环碲醚

5.14.2 不饱和环硒醚

5.14.3 1,4-二氧杂环己烷的类似物

5.14.4 硒氮杂环

5.14.5 其他硒杂环

5.15 生物重要性的有机硒化合物

5.15.1 含硒氨基酸

5.15.2 含硒的肽

参考文献

作者介绍

文摘

序言

用户评价

初次接触这套丛书,最让我震撼的是其内容的广度和深度,简直像是在攀登一座知识的高峰。它不像市面上很多教材那样,只是对基本概念进行浅尝辄止的介绍,而是深入挖掘了每一个化学原理背后的机制和历史发展脉络。尤其是对一些经典实验方法的论述,不仅仅停留在“如何做”的层面,更深入探讨了“为什么”要用这种方法,以及不同方法之间的优劣权衡。这种全景式的视角,对于想要构建完整知识体系的学习者来说,是无可替代的。我记得自己花了整整一个下午,仅仅是沉浸在对某一特定反应机理的推导过程里,那种抽丝剥茧的逻辑推演,让人拍案叫绝。它迫使你不能偷懒,必须调动所有的分析能力去理解每一个细微的电子转移过程。这种挑战性,恰恰是高级化学学习者所追求的。

评分如果说有什么地方需要读者稍微付出额外努力的,可能就是它对细节的极致追求了。这本书的每一个图表、每一个脚注,都蕴含着大量的信息量。我曾为了理解一个表格中的某个缩写,不得不去查阅好几份原始论文。这固然是深入学习的必经之路,但也意味着读者不能以一种放松的心态去对待它。它要求你在阅读时保持高度的专注力,因为任何一个微小的疏漏都可能导致对整个概念的误解。不过,正是这种“不妥协”的态度,让我相信它所呈现的所有数据和结论都是经过反复验证的可靠信息。对于那些希望在某一领域达到专家级别的学习者而言,这种挑战性正是提升自己的最佳途径,它不会给你现成的答案,而是提供了一个可以让你自己得出权威答案的平台。

评分这本书的写作风格,我个人体会是相当“务实”的,几乎没有多余的叙事性语言,直奔主题,效率极高。作者的叙述逻辑非常清晰,层次分明,仿佛在搭建一座精密的数学模型。每当你感觉即将迷失在复杂的公式和术语之中时,作者总会适时地插入一个精炼的总结性语句,将你重新拉回到主线上。这种行文方式对于需要快速检索信息和验证理论的科研人员来说,是极大的福音。我发现它在处理最新的研究进展时,引用文献的及时性和权威性也做得很好,很多近几年的突破性发现都有被纳入讨论,这确保了书本内容的前沿性。相比于那些喜欢用大量生动比喻来“解释”难点的方式,我更偏爱这种直击本质的硬核叙事,它更尊重读者的智力水平,也更符合化学学科本身的严谨性要求。

评分我在阅读过程中,常常会对比不同章节之间知识点的关联性,这本书在这方面做得非常出色。它构建了一个宏大的内在联系网络,使得孤立的知识点被有机地串联起来。比如,它在讲解某一特定官能团的反应活性时,会巧妙地回溯到第一卷或第二卷中关于电子结构和化学键理论的基础论述。这种前后呼应的设计,极大地增强了知识的连贯性和复习效率。我不需要频繁地翻阅前几卷来查阅基础知识,因为关键的支撑点都在当前章节中以最恰当的方式被重申和应用了。这种结构上的匠心,体现了编纂者对整个化学学科体系的深刻理解,而不是简单地将不同领域的知识点堆砌在一起。这种体系化的处理,是判断一部化学著作是否达到“丛书”级别的重要标准。

评分这本书的装帧设计确实挺吸引人的,封面那种略带复古感的字体和布局,让人一下子就能感受到这是一部有分量的学术著作。我尤其喜欢它在细节上的处理,比如字体间距的把握,阅读起来非常舒服,即使是厚厚的篇幅,也不会觉得眼睛疲劳。内页的纸张质量也相当不错,印刷清晰锐利,即便是那些复杂的化学结构图和光谱图,也能展现得淋漓尽致。这种对物理形态的重视,在当今这个电子阅读日益普及的时代,显得尤为珍贵。它不仅仅是一本工具书,更像是一件值得收藏的艺术品。我翻阅了目录,对其中关于过渡金属配合物的章节特别感兴趣,从排版上看,似乎对理论与实验数据的结合度很高,希望它能为我正在进行的研究提供一些新的视角和坚实的理论基础。总而言之,从拿到手的瞬间到开始翻阅,这本书都在通过它的质感和设计语言,向读者传达出“严谨”和“专业”的信号,这是优秀学术书籍的必备素养。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![包邮 有机合成策略与控制 怀亚特(Wyatt,P.),英] 怀亚特(Wyatt P.) 著 现代化学 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/25673251474/5b18edd2Nf44cc5d1.jpg)