具体描述

用户评价

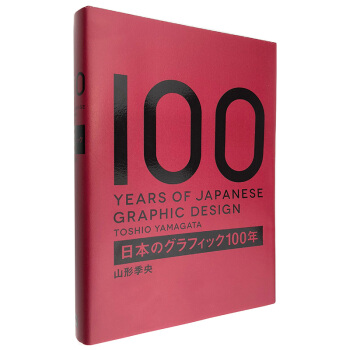

让我印象深刻的是,这本书在探讨“广告传媒”这一块时,展现了一种罕见的批判性视角。它没有将早期的广告仅仅视为成功的商业案例来赞美,而是深入分析了特定时期消费主义思潮对设计美学的影响,以及设计师们如何在商业需求的框架内进行艺术表达的抗争与妥协。书中对一些极具争议性的历史广告案例的解读,显得尤为客观和审慎,作者似乎在邀请读者共同思考:在商业驱动下,设计应该承担什么样的社会责任?这种不回避历史复杂性的态度,让这本书的价值得到了升华。它不再是单纯的“设计史”,而是一部结合了社会学、商业史和艺术史的综合性读物,非常适合那些希望超越“如何画得好看”的初级阶段,进入深层思考的设计专业人士。

评分这本书的装帧设计简直就是一场视觉盛宴。当我把它从书架上抽出来时,首先吸引我的就是它的封面。那种精心挑选的纸张质感,带着一种独特的、仿佛能触摸到历史厚重感的纹理,与书名“日本的平面设计100年”的主题完美契合。封面上那些经典的设计元素,比如大胆的排版和克制的色彩运用,无声地宣告了这本书的专业性和艺术性。内页的印刷质量也令人称赞,色彩的还原度极高,即便是早期那些颗粒感较强的作品,也能清晰地展现在读者眼前,没有丝毫的失真。装帧的细节处理得非常到位,书脊的构造坚固而优雅,翻阅时有一种厚实而可靠的感觉,这对于一本探讨百年设计史的著作来说至关重要,它让你感觉手里捧着的不是一本简单的图册,而是一件值得珍藏的工艺品。可以说,光是这本书的物理形态,就已经足够让每一个热爱设计、注重细节的读者为之倾倒。

评分这本书的叙事方式非常引人入胜,它没有采用那种枯燥的编年史式的罗列,而是像一位资深的策展人,带着我们穿梭于日本设计百年来的重要转折点。作者对于设计思潮的捕捉极为敏锐,他们不仅仅展示了那些标志性的作品,更深挖了作品背后的时代精神和社会背景。比如,书中对于战后日本设计如何吸收西方现代主义,并将其本土化、发展出独特的“日式极简”风格的阐述,逻辑清晰,论证有力。阅读过程中,我仿佛能感受到设计师们在特定历史时期所面临的挑战与机遇,他们的挣扎与突破都通过精妙的文字描述得到了生动的再现。这种对“设计如何回应时代”的深入剖析,让这本书的深度远超一般的设计画册,它更像是一部关于日本文化变迁的视觉侧记。

评分作为一名长期关注亚洲视觉传达的爱好者,我尤其欣赏这本书在收录设计师和案例时的广度和代表性。它并非只聚焦于那些耳熟能详的巨匠,而是努力挖掘了那些在特定领域做出卓越贡献的“隐形英雄”。从早期的招贴艺术,到战后商业广告的崛起,再到数字时代对信息架构的探索,这本书几乎覆盖了平面设计在各个媒介和应用领域的重要里程碑。特别是那些早期探索性的商业图形案例,它们虽然现在看来可能略显粗糙,但其前瞻性的构图和对字体实验的热情,对于今天的我们依然具有极强的启发意义。它提供了一个非常全面的视角,让你意识到日本设计不是一个单一的流派,而是一个不断自我革新、充满活力的生态系统。

评分这本书的版式设计本身就是一本关于“好的版式如何运作”的活教材。在排版大师浅叶克己和佐藤可士和等人的作品被剖析时,编者在展示这些案例时,采用了极其尊重原意的布局方式。留白的处理达到了教科书级别的精准,每一个图形元素和文字块之间都保持着微妙的平衡。我注意到,对于一些复杂的多图层设计,他们使用了巧妙的图文穿插方式,既保证了信息量的完整性,又避免了视觉上的拥堵感。甚至在引用文献和注释的排版上,也体现了日式设计中对秩序和可读性的极致追求。每一次翻页,都像是在欣赏一幅精心构图的平面作品,这种“以身作则”的编排手法,是对书中所有设计大师最好的致敬。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![[现货]进口日文 京都案内 プレミアム京都案内 訪れる人を魅了してやまない、奥深き京都の旅 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/25872304358/5a9ce9b9Ne5e83240.jpg)