具体描述

用户评价

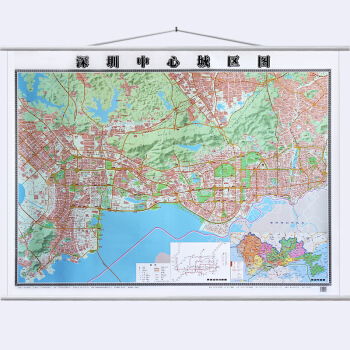

这本书的编排逻辑,尤其是对徐汇区内部功能区域的划分和索引系统的设计,简直是教科书级别的范例。它巧妙地平衡了宏观视野和微观细节的呈现。当你需要了解整个区的大致布局时,摊开的那一刻,你能一眼看到淮海中路板块的繁华和漕河泾高新区的科技脉络是如何相互连接又保持各自特色的。而当你聚焦于某一特定街道,比如武康路或桃江路周边时,地图上的标注密度瞬间提升,每一个转角、每一处拐弯都标示得精准无误。我尤其赞赏它对“邻里”概念的体现,地图并没有仅仅停留在行政区划上,而是隐性地勾勒出了不同生活圈和社区的边界感。索引部分的设计也非常人性化,即使是初次使用,也能迅速通过地名或标志性建筑找到对应的地图页码,省去了在复杂图层中迷失的烦恼。这种清晰的结构感,让学习和使用过程变成了一种享受而非负担。

评分这本书的便携性与信息量的平衡掌握得炉火纯青,这是许多大开本城市地图常常失败的地方。这张徐汇区地图在设计上明显考虑到了日常携带的需求,它折叠后的尺寸非常适中,可以轻松放入背包的侧袋,甚至是大衣内袋,确保需要时能随时取出。尽管尺寸紧凑,但信息密度却丝毫没有缩水。制作者通过高效的信息压缩和符号化处理,将大量的街道、商铺、政府机构等信息整合在一张相对较小的平面上,且阅读体验仍然保持流畅。这种“小而全”的设计哲学,体现了对城市使用者真实场景的深刻洞察——我们通常不需要一张铺满整个桌面的巨幅地图,我们需要的是一张在关键时刻能快速提供准确指引的工具。这张地图成功地在“易携带”和“信息详尽”之间找到了完美的黄金分割点,使其成为了我日常通勤和周末探险的必备搭档。

评分作为一名对城市历史文化感兴趣的“地图迷”,我发现这张2018年的地图提供了一个绝佳的“时间切片”。虽然是2018年的版本,但它清晰地记录了当时城市建设的最新进展和未完成的项目状态,这本身就具有很高的历史参考价值。通过对比我记忆中更早期的版本,我能清晰地看到像前滩区域当时正在经历的快速开发,以及一些老旧厂房区域的拆迁和转型标志。这张地图的价值并不仅仅在于指路,更在于它凝固了一个特定时间点上徐汇区的物质形态和空间结构。对于研究城市更新、土地利用变迁的学者或爱好者来说,它是一个不可多得的一手资料。它让我可以“触摸”到城市在过去几年间发生的显著变化,理解了那些在快速发展中被重新定义的空间意义。它提醒我们,地图是流动的历史记录,而这张地图正是记录了那个关键年份的徐汇。

评分我对这本徐汇区地图的纸质和印刷质量印象非常深刻,这在如今这个数字时代显得尤为珍贵。首先,地图采用的纸张厚实且有韧性,多次折叠和展开后依然保持着良好的平整度,不会出现容易撕裂或边缘卷曲的问题。其次,色彩的运用非常到位,不同类型的道路使用了不同颜色进行区分,这让我在快速浏览时能够迅速捕捉关键信息。比如,主干道采用了醒目的亮色系,而次干道和支路则采用了柔和的对比色,层次感极强。我甚至注意到,对于一些重要的地标建筑,如知名的历史保护建筑或者大型商业综合体,地图上特意加入了细微的阴影或纹理,使其在视觉上得以凸显。这种对印刷细节的极致追求,体现了制作者对“阅读地图”这一行为本身的尊重。对于我这种喜欢在咖啡馆里摊开地图,用手指比对着规划行程的人来说,这种高质量的触感和视觉体验是任何电子屏幕都无法替代的。

评分这本《上海分区地图——徐汇区地图(2018)》简直是城市探索爱好者的福音,尤其是对于像我这样经常需要在徐汇区穿梭的人来说,它的实用性简直无可挑剔。我记得有一次,我需要在虹桥路附近的一个小巷子里找到一家咖啡馆,导航APP把我引得团团转,但有了这张实体地图,我一下子就理清了头绪。地图的比例尺设计得非常恰当,既能看到主要干道的走向,又能清晰地分辨出那些错综复杂的小路和弄堂。细节处理上,它真的下足了功夫,连一些新建的公共设施和老旧的里弄标识都标注得清清楚楚。我特别欣赏它对交通枢纽的处理,地铁站的进出口、公交站点的具体位置,都用非常直观的符号标记了出来,极大地提高了我的出行效率。对于一个对上海历史和地理结构有探索欲的读者来说,光是研究地图上那些街道名称的变迁和区域的划分,就足够让人沉浸其中,体会这座城市脉络的生长与变化。它不仅仅是一张地图,更像是一份详尽的、可触摸的城市报告。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有