具体描述

内容简介

暂无用户评价

我向来对那种着重于角色内心挣扎的作品情有独钟,而这本小说在这方面展现了极高的水准。这里的角色并非扁平化的符号,他们有血有肉,他们的恐惧、他们的希望,都清晰可见。最让我动容的是关于“希望”的描写。在物资耗尽、救援遥遥无期的情况下,维持一个“明天会更好”的信念是多么困难的一件事。书中描绘了角色们如何小心翼翼地守护着最后一点微弱的火苗——也许是一封写给未来的信,也许是一个关于逃离的宏伟蓝图,即使这些希望在现实面前显得如此不堪一击。这种对精神世界的细腻捕捉,使得即便是最残酷的生存描写,也多了一层温暖的底色。我甚至会因为某个角色因为一个小小的成功(比如发现了一口淡水井)而感到由衷的喜悦,也会因为他们的失败而感到深深的挫败,仿佛我正和他们一同经历着这场磨难,这种强烈的代入感,是很多同类作品难以企及的。

评分这本书的文学性也值得称道。作者的语言风格带着一种冷峻的诗意,尤其在描绘自然环境时,笔触显得既疏离又充满敬畏。它没有刻意使用华丽的辞藻,但每一个用词都像是经过精确计算的,精准地传达了荒野的残酷与壮美。例如,对夜晚海面上升腾而起的雾气,或是藤蔓缠绕古树的景象的描述,都具有极强的画面感,让人忍不住停下来细细品味。更重要的是,作者并没有将“文明”与“野蛮”进行绝对的对立,而是巧妙地在两者之间建立了一座灰色的桥梁。在那些看似原始的生存行为背后,隐藏着高度的智慧和对环境的深刻理解。这种将自然哲学融入生存叙事的写法,让整本书的立意拔高了不少,不再局限于简单的求生故事,而是上升到了人类如何与环境共存,以及如何在被剥夺一切后重新定义“生活意义”的哲学层面。

评分从结构上来看,这本书的巧妙之处在于其多视角的运用,虽然聚焦于一个群体,但叙事焦点却如同万花筒般不断切换,让读者得以全方位地审视这场危机。我们既能看到领导者在决策时的重压,也能窥见边缘人物在角落里的悄悄行动和算计。这种手法极大地丰富了故事的层次感,避免了单一叙事带来的单调。此外,书中对于“记忆”的处理也十分高明。在极端环境下,过去的记忆——无论是美好的还是创伤的——如何反刍、如何影响当下的选择,被描绘得淋漓尽致。有些角色紧紧抓住过去的荣耀不放,最终在现实中迷失;而另一些人则选择性地遗忘,以便轻装上阵。这本书成功地捕捉到了人类在面对巨大变故时,心理防线是如何层层瓦解又奇迹般重塑的过程。读完之后,我感觉自己不仅看了一个故事,更像是一次对人性韧性极限的深度探访,引人深思。

评分不得不说,这本书的叙事节奏掌控得炉火纯青,像是一张精心编织的网,将读者牢牢地困在那个与世隔绝的孤岛之上。开头部分的铺陈略显沉稳,像是暴风雨来临前宁静的压抑感,但一旦灾难真正降临,情节便如同脱缰的野马,瞬间进入白热化。我特别留意到作者在构建群体动态时的精妙手法——不同背景、不同性格的人如何因为共同的目标(生存)而产生裂痕,又如何因为突发的危机而被迫重新凝聚。书中关于“权力结构”的演变尤其引人入胜,从最初的民主推选到后来权力逐渐向最果断、甚至是最冷酷的那个人倾斜,这过程写得极其真实且令人不安。它不仅仅是一部冒险小说,更像是一部微观社会学的研究报告,展示了在没有外部制约时,社会秩序是如何在混乱中重新洗牌和固化的。我几乎是屏息凝神地读完了后半部分,生怕错过任何一个关键的转折点,那种被情节推着走的阅读体验非常过瘾。

评分这本关于一群人在荒岛上挣扎求生的故事,读起来简直让人心跳加速,每一次呼吸都仿佛能感受到那种绝望与希望交织的紧迫感。作者对环境细节的描摹极其到位,无论是热带雨林中潮湿闷热的空气,还是海浪拍打沙滩时那种永无止境的单调声响,都仿佛能穿透纸面,直接作用于读者的感官。我尤其欣赏作者如何刻画“人性”在极端压力下的复杂变化。起初,大家还试图维持着文明社会的规则,互相协作,但随着时间的推移,资源日益匮乏,那些隐藏在内心深处的自私、猜忌和恐惧便如同毒藤般迅速滋长。看着其中一些角色为了生存不惜采取极端的手段,我的内心充满了震撼与挣扎——如果我身处其中,我又能坚守住多少底线?这本书并非简单地讲述“如何生存”,它更像是一场关于道德和人性的深刻拷问,让人在合上书本后,仍旧久久无法从那种原始的生存本能的震撼中抽离出来,思考何为人性中最宝贵的坚守。

评分非常的一本书

评分非常的一本书

评分非常的一本书

评分此用户未填写评价内容

评分此用户未填写评价内容

评分非常的一本书

评分非常的一本书

评分此用户未填写评价内容

评分此用户未填写评价内容

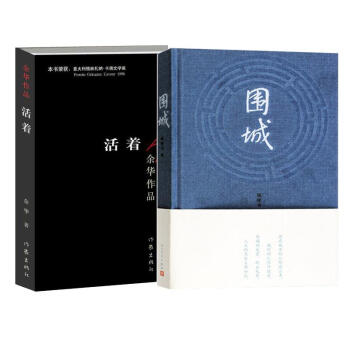

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有