具体描述

用户评价

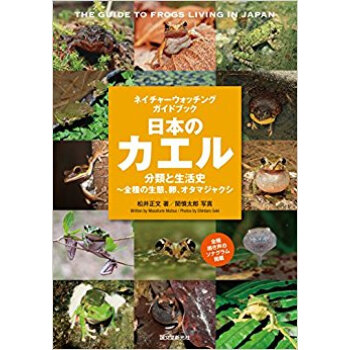

我对日本的民俗文化和民间传说一直很着迷,很多传说都与大自然中的动植物息息相关。偶然间看到了这本《日本のカエル 分類と生活史?全種の生態、 》,就联想到是否这本书中会涉及一些关于日本青蛙的民间故事、神话或者象征意义。在日本的很多传统故事里,青蛙似乎都扮演着重要的角色,有时是带来雨水的使者,有时又是变化的象征。我非常想知道,这本书是否会在这方面有所涉及,比如介绍不同种类的日本青蛙是否在当地的传说中有着特殊的地位,或者它们是否被赋予了某种文化上的寓意。如果书中能够穿插一些这样的文化元素,那将极大地增加阅读的趣味性,让我能够从更广阔的视角来理解这些生物。我希望书中不仅能提供科学的分类和生活史信息,还能挖掘出一些隐藏在这些自然生物背后的文化内涵。比如,某个地区的特有蛙类是否与当地的祭祀活动有关,或者某种青蛙的叫声是否在民间被赋予了预示吉凶的意义。我期待这本书能像一座桥梁,连接起科学的认知和人文的想象,让我能更立体地感受日本青蛙的魅力。

评分我是一位在日留学生,对日本的自然环境充满了探索的欲望。在学习过程中,我接触到了许多关于日本动植物的资料,而“蛙”这个词,在日本的语境中,总能让我联想到一些有趣的联想,比如“kaeru”(帰る,回去)的发音相似,似乎带有一种归途的意味,又或是那句著名的俳句“古池や蛙飛びこむ水の音”。因此,当我看到这本《日本のカエル 分類と生活史?全種の生態、 》时,立刻产生了一种想要深入了解的冲动。我希望这本书能够为我提供一个系统性的了解日本蛙类世界的窗口,让我不仅能认识日本有多少种蛙,更能了解它们各自的生活习性。比如,它们喜欢什么样的环境?在一年四季中,它们是如何活动的?在繁殖季节,它们有什么特别的行为?作为一名学习者,我尤其希望能从书中获得准确可靠的科学信息,比如关于它们分类的依据,以及它们在生态系统中的具体作用。如果书中还能提供一些观察和辨识这些蛙类的方法,那就更完美了。我希望这本书能够帮助我在未来的日本自然探索中,能够发现并识别出这些隐藏在自然角落里的生命,并将书本上的知识与真实的观察相结合,获得更深刻的学习体验。

评分我最近对生物多样性保护产生了浓厚的兴趣,尤其关注那些容易被忽视的物种。在了解日本的生物群落时,我无意中发现了这本《日本のカエル 分類と生活史?全種の生態、 》。从书名来看,它似乎是对日本所有蛙类物种进行了一次全面而深入的梳理。我非常好奇,书中是否会介绍一些不为人知,但对当地生态系统却至关重要的蛙类。例如,某些特定的蛙类是否只存在于日本的特定区域,它们是否面临着生存的威胁,以及有哪些正在进行的保护措施。我希望这本书能够提供一些关于这些蛙类所处的栖息地的详细信息,比如它们对水质、植被、温度等环境因素有着怎样的依赖性。同时,我也对“生活史”这个词组充满了好奇,它是否意味着书中会详细描述不同蛙类的繁殖习性、迁徙规律、以及它们在不同生命阶段的生理变化?这些细节对于理解一个物种的生存策略和评估其脆弱性都非常重要。我希望这本书能够提供扎实的数据和科学的分析,让我能更深入地理解日本蛙类在生态系统中所扮演的角色,以及它们所面临的挑战。或许,这本书还能启发我去思考,作为普通人,我们可以为保护这些小生命做些什么。

评分这本书的封面设计就足够吸引人,那只跃然纸上的日本树蛙,绿得生机勃勃,眼神里充满了对未知的好奇。翻开书页,我立刻被扑面而来的信息量和精美的插图所震撼。虽然我并不是专业的两栖动物研究者,但对于自然和生命的好奇心驱使我选择了这本书。我一直觉得,青蛙在很多文化中都象征着生命力和蜕变,而日本的自然环境如此多样,想必那里的青蛙也一定有着独特的故事。我尤其期待了解它们在四季更迭中的生活节奏,比如它们如何在严冬中度过,又如何在温暖的季节里繁衍后代。日本的地理环境复杂,从高山到平原,再到海岸线,不同的栖息地必然孕育了不同形态和习性的青蛙,这让我对书中可能出现的各种“惊喜”充满了期待。我希望这本书不仅能让我认识到日本青蛙的多样性,更能深入了解它们与周围环境的相互作用,比如它们捕食什么,又被什么捕食,它们是如何适应不同气候条件的,以及它们在维持生态平衡中扮演着怎样的角色。书名中“分類と生活史”的字样,让我预感到这本书的专业性,但我相信,即使是像我这样的普通读者,也能从中找到乐趣和启发。我脑海中已经勾勒出了一幅画面:在一个宁静的夏夜,听着此起彼伏的蛙鸣,手中捧着这本书,如同在与这些小生灵进行一场跨越时空的对话。

评分我是一名业余的自然摄影爱好者,尤其喜欢捕捉那些隐藏在自然界中的生灵。偶然间翻到这本《日本のカエル 分類と生活史?全種の生態、 》,就被它的标题深深吸引。我一直对日本的自然风光情有独钟,那里的森林、湿地和溪流,常常是各种独特动植物的家园。而青蛙,作为一种对环境变化极为敏感的生物,它们的生存状况往往能反映出整个生态系统的健康程度。我迫不及待地想看看,这本书是否能提供一些关于如何在日本寻找和拍摄不同种类青蛙的实用信息,比如它们最常出现的栖息地、最佳的观察时间,甚至是它们在不同生长阶段的行为特征。我曾多次在日本的户外活动,但往往与这些灵动的小家伙擦肩而过,我希望这本书能成为我的“寻蛙宝典”,指导我找到那些隐藏在草丛、树叶或水边的身影。更重要的是,如果书中能包含一些关于如何不打扰它们、以尊重自然的方式进行拍摄的建议,那就更好了。毕竟,作为一名摄影师,我追求的不仅是画面上的呈现,更是对生命本身的敬畏。我对书中可能出现的关于青蛙的“全种生态”的描述充满了期待,这是否意味着涵盖了从卵、蝌蚪到成蛙的完整生命周期?这对我理解和捕捉它们生命中的每一个精彩瞬间至关重要。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有