具体描述

用户评价

作为一名长期关注中国传统艺术的普通读者,我被这本书中散发出的那种深厚的文化气息深深吸引住了。翻阅这本书的过程中,我感觉自己不是在看一本简单的教程,而是在与一位古代的智者进行无声的对话。装帧的质感固然重要,但真正打动我的,是那种贯穿始终的“气韵生动”。那种对中国传统审美情趣的精准捕捉,使得整本书的调性都非常高。我特别喜欢其中穿插的一些关于书写心境的阐述,它们将“写字”这件事从单纯的技法层面提升到了精神修养的高度。这种对“道”的追求,正是我们这个时代最稀缺的宝贵财富。它提醒着我,每一次落笔,都应该带着一份敬畏和沉静,这对我日常的生活节奏也起到了很好的调节作用,让人在喧嚣中找到片刻的安宁。

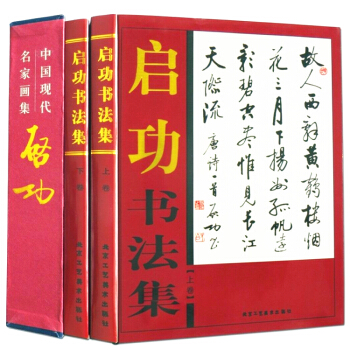

评分这部书的装帧设计简直是令人惊艳的艺术品!光是捧在手里,那厚重而又不失典雅的手感就让人心生敬意。封面选用的材质纹理细腻,色彩搭配上也极为考究,那种沉稳的色调一下子就把人拉入了一种宁静致远的氛围中。内页的纸张质量更是没话说,那种微微泛黄的米白色,不仅保护了眼睛,更衬托出了文字本身的韵味。我特地去对比了市面上其他一些字帖的印刷效果,深感这本在细节处理上花费了巨大的心力。无论是字体的清晰度,还是墨色的浓淡过渡,都把握得恰到好处,那种仿佛能触摸到笔锋的真实感,让人忍不住想立刻拿起笔来临摹一番。这样的用心,绝对不是敷衍了事就能达到的,看得出出版方在对艺术品的呈现上,是抱持着一种近乎虔诚的态度。对于一个资深的书法爱好者来说,光是收藏这一本精美的书籍,就已经是一种享受了。

评分坦白说,我原本对这类“全集”类的书籍抱持着一种审视的态度,总觉得可能为了追求数量而牺牲了质量,充斥着大量重复或平庸的作品。然而,这本书彻底颠覆了我的看法。它展现的广度令人咋舌,但更难能可贵的是其深度。在不同章节中,我仿佛能看到作者对不同书写状态的细致捕捉——有时是激昂奔放,有时是内敛含蓄,每一种情绪都有其对应的最佳表现形式。这种对“变化”的掌握,是衡量一位大师水准的重要标准。这本书不仅仅是提供了“怎么写”的答案,更重要的是,它在潜移默化中教会了读者“为什么这样写”的艺术哲学。对于渴望真正理解中国书法艺术精髓的读者而言,它无疑是一部值得反复研读、常读常新的宝典。

评分这本书的实用性体验超乎了我的预期。我尝试着用我常用的钢笔去临摹其中的范例,发现即便是换了工具,那种笔意的传达依然非常到位。很多字帖在复印或扫描后,线条的锐度和力量感都会大打折扣,但这本书在墨迹的还原上做得非常出色,即便是细微的飞白和枯笔,也清晰可见,这对于学习者判断运笔速度和力度是至关重要的。此外,书中对于一些高频出现的难点字组的集中练习模块设计得非常巧妙,通过重复强化,确实能帮助我更快地将单个字的技巧融合成连贯的章法。我发现,在坚持练习了其中几个单元后,我自己的字在结构稳定性和行气连贯性上都有了肉眼可见的提升,这让我对后续的练习充满了信心。

评分我个人更欣赏这本书在内容编排上的匠心独运。它不像市面上很多字帖那样只是简单地罗列字帖范本,而是似乎构建了一个完整的学习脉络。我注意到其中对于一些基础笔画的解析部分,描述得极其精辟到位,不再是那些空泛的理论,而是结合了大量的图示和口诀,即便是像我这样练习多年的老手,也能从中找到新的领悟点,对于一些长期困扰我的转折和提按处理,似乎都有了豁然开朗的感觉。而且,它似乎还巧妙地融入了一些不同时期书写风格的对比分析,这种宏观的视角让学习者不至于拘泥于某一种固定的模式,而是能理解到书法艺术演变中的内在逻辑。这种由浅入深、循序渐进的编排方式,对于初学者来说简直是福音,能够有效避免“只见树木不见森林”的困境。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有