具体描述

用户评价

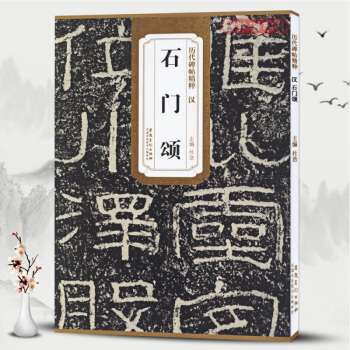

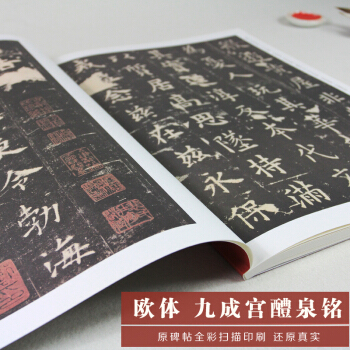

(二) 当厚实的封面映入眼帘,我便知道,这次的汉隶探索之旅,注定非同寻常。安徽美术出版社倾力推出的这套《汉 毛笔字帖附简体旁注》系列,简直就是为我这样的汉隶爱好者量身打造的。从我个人对这套书的初印象来说,最直观的感受便是其内容的扎实与厚重。曹全碑的婉约、礼器碑的方正、乙瑛碑的工整、张迁碑的奇绝,再加上《历代碑帖精粹》的包罗万象,这几块碑的组合,几乎囊括了汉隶发展中的几个重要阶段和典型风格。 我尤其要强调的是“简体旁注”这一点,它不是一个简单的附加功能,而是一种对学习者体验的极大优化。在平日里,我常常会在一些碑帖的书影中看到一些别字或异体字,它们虽然是历史的印记,但对于初学者来说,无疑是巨大的障碍。而这套字帖,将每一个字的标准简体写法都呈现在旁边,这使得我在临习过程中,能够极大地减少因辨认错误而产生的挫败感,从而更专注于对字形结构、笔画特点的把握。 以曹全碑为例,它那舒展飘逸的风格,如同行云流水,我尝试着去捕捉它横画的起笔和收笔,那种“蚕头燕尾”的韵味,仿佛就在指尖流淌。而礼器碑,则是一种截然不同的感受。它的笔画显得更为饱满,结构也更加严谨,有种大刀阔斧的壮丽感。我喜欢它那种略显宽博的字形,以及笔画收尾时那一抹锐利的锋芒。 乙瑛碑则是一种沉静的力量。它的字形较为匀称,笔画的粗细变化不大,整体给人一种平和、端庄之感。在临习乙瑛碑时,我感到一种踏实,仿佛在打磨一块温润的玉石,需要耐心与细致。张迁碑,则是一次颠覆性的体验。它以其瘦劲、古拙的风格,打破了我之前对隶书的固有印象。张迁碑的字形瘦长,笔画瘦硬,有一种强烈的张力,仿佛是一位饱经风霜的智者,在诉说着岁月的沧桑。 而《历代碑帖精粹》就像是给我打开了一个更广阔的视野。它收录的碑帖,不仅数量众多,而且风格各异,让我能够跳出单一碑帖的局限,去感受汉隶整体的发展演变。这是一种融会贯通的学习方式,能够帮助我建立起更全面的汉隶知识体系。安徽美术出版社在碑帖的选择上,无疑是下足了功夫,每一篇都是经过精心挑选的。 总而言之,这套字帖不仅仅是一本工具书,更是一次关于汉隶文化和历史的深度体验。它将经典的碑帖以最人性化的方式呈现出来,让学习者能够事半功倍。我坚信,通过这套字帖的引导,我的汉隶书写水平定能更上一层楼,我对汉隶的热爱,也将因此而更加深厚。

评分(七) 当我收到这套安徽美术出版社的《汉 毛笔字帖附简体旁注》时,我首先感受到的,是一种被尊重和被理解的情感。这套书的出现,恰恰解决了我在汉隶学习过程中遇到的一个长期存在的痛点——繁体字和异体字的识别障碍。曹全碑、礼器碑、乙瑛碑、张迁碑,这几块碑的地位毋庸置疑,它们各自代表了汉隶发展中的重要里程碑。而《历代碑帖精粹》的加入,更是让这套书的价值倍增,如同打开了一个汉隶艺术的博物馆。 最让我惊喜的,无疑是“简体旁注”的设计。对于许多初学者来说,碑帖上的文字往往像天书一般。而这套书,将每一个字的简体写法都清晰地标注在旁边,这不仅仅是简单地提供一个参考,更是极大地降低了学习的门槛,让我们可以将注意力从“认字”转移到“写字”上。这种细致入微的设计,体现了出版方对书法学习者需求的深刻洞察。 我从曹全碑入手,它以其秀丽舒展的笔法,如行云流水般在我眼前展开。我反复揣摩它横画的起笔与收笔,以及竖画的挺拔与圆润。在临习的过程中,我能感受到那份温文尔雅的气质,仿佛一位文人墨客在案前挥洒自如。接着,我转向了礼器碑。它的风格截然不同,更加雄浑大气,笔画粗壮有力,字形方正饱满,有一种庄重威严的气势。每一个转折处都显得格外有力,收笔也显得刚劲果断。 乙瑛碑,则以其端庄整饬的风格,给了我一种安定之感。它的字形匀称,笔画粗细变化不大,整体给人一种朴实厚重的感觉。在临习乙瑛碑时,我体会到一种“中庸”的美,每一笔都恰到好处,传递出一种沉稳的力量。而张迁碑,则以其古拙瘦硬的风格,给我带来了全新的视觉冲击。它的字形常常拉长,笔画硬朗,充满了率真和力量感,仿佛一位饱经风霜的古代行者。 《历代碑帖精粹》部分,更是让我大开眼界。它收录了更多不同风格的汉隶碑刻,使我得以纵览汉隶艺术的丰富多彩,理解其发展的脉络和演变。安徽美术出版社在碑帖的选择上,无疑是花了大力气,确保了内容的珍贵性和学术性。 总而言之,这套《汉 毛笔字帖附简体旁注》系列,是我在书法学习道路上遇到的一份厚礼。它不仅提供了高质量的碑帖资源,更以其人性化的设计,极大地优化了我的学习体验。我非常有信心,在这样一套优质字帖的陪伴下,我的汉隶书法水平将得到显著提升。

评分(十) 初见安徽美术出版社的这套《汉 毛笔字帖附简体旁注》,我便被它那深厚的底蕴和精巧的设计所折服。这套书,将汉隶的四大名碑——曹全碑、礼器碑、乙瑛碑、张迁碑,以及《历代碑帖精粹》汇集一堂,其内容的全面性,足以满足任何一位渴望深入了解汉隶的读者。从曹全碑的秀丽飘逸,到礼器碑的雄浑朴茂,再到乙瑛碑的端庄严谨,以及张迁碑的古拙奇崛,这几块碑的风格差异,恰好展现了汉隶艺术的多样性与发展脉络。 最令我赞叹不已的,是“简体旁注”这一创新设计。对于许多像我一样的初学者而言,碑帖上那些繁复的异体字、草化字,常常是学习路上的绊脚石。每次临帖,都如同在解读一部古老的密码,耗时耗力,也容易消磨学习热情。而这套字帖,将每一个字的简体写法都清晰地标注在旁边,这不仅大大降低了学习的门槛,更重要的是,它让我能够将更多精力投入到对笔画的精雕细琢、对结构的巧妙安排以及对整体章法的品味上,而不是被动地去辨认字形。这种以人为本的设计理念,值得点赞。 我从曹全碑开始,细细品味它那如行云流水般的线条。横画的起笔舒展,收笔处的蚕头燕尾,都充满了优雅的韵味。我试着去模仿它的笔意,感受那种轻盈而富有弹性的线条。接着,我翻到了礼器碑。它以其雄浑厚重的风格,带给我截然不同的视觉冲击。字形方正饱满,笔画粗壮有力,透露出一种庄重威严的气势。我尤其喜欢它那种略带夸张的隶变,使得字形在保持古朴的同时,又充满了力量。 乙瑛碑,则以其端庄匀称的风格,给了我一种平和踏实的感觉。它的字形规整,笔画粗细变化不大,整体呈现出一种沉静而有力的美。在临习乙瑛碑时,我体会到一种“循规蹈矩”的精确,每一笔都显得恰到好处。而张迁碑,则以其瘦硬古拙的风格,让我耳目一新。它的字形常常拉长,笔画硬朗,有一种强烈的视觉冲击力,充满了率真和艺术张力。 《历代碑帖精粹》部分,更是如同一座丰富的宝库,它收录了更多不同风格的汉隶碑刻,使我得以纵览汉隶艺术的丰富多彩,理解其发展的脉络和演变。安徽美术出版社在碑帖的选择上,无疑是下了大功夫,确保了内容的珍贵性和学术性。 总而言之,这套《汉 毛笔字帖附简体旁注》系列,是我在书法学习道路上遇到的一份珍贵的礼物。它不仅提供了高质量的碑帖资源,更以其人性化的设计,极大地优化了我的学习体验。我非常有信心,在这样一套优质字帖的陪伴下,我的汉隶书法水平将得到显著提升。

评分(三) 手捧这套由安徽美术出版社精心策划的《汉 毛笔字帖附简体旁注》,我仿佛被带入了一个充满书香墨韵的汉代世界。这套书的整体观感,是一种非常“实在”的厚重感,既有内容的丰富性,也有细节的考究。我一直对汉隶情有独钟,总觉得那是一种兼具力量与美的独特字体,而这套书,则将汉隶中的几大高峰——曹全碑、礼器碑、乙瑛碑、张迁碑,以及精选的《历代碑帖精粹》一网打尽,实在是让人惊喜。 最为打动我的,是它附带的“简体旁注”设计。作为一名业余爱好者,我对很多碑帖中的生僻字、异体字经常感到困惑,这在很大程度上阻碍了我的学习进程。而这套书,如同一个贴心的向导,为我解决了这个难题。当我在临摹曹全碑时,遇到一个不认识的字,目光稍一偏移,旁边的简体字便跃然纸上,这种即时的信息反馈,大大提升了我的学习效率,也减少了临帖时的“卡顿感”,让我能够更流畅地沉浸在笔墨的乐趣中。 曹全碑的飘逸灵动,是我最先尝试的。那一笔一画都如同精美的丝带,在纸上舒展、缠绕,充满了女性的柔美与细腻。我试着去模仿它的横画,那微妙的粗细变化,那轻柔的起笔和顿挫的收尾,都蕴含着深厚的功力。接着,我将目光转向礼器碑,它展现出的是另一种截然不同的艺术风格。礼器碑的字形更加雄浑、大气,笔画饱满而有力,有一种庄重严肃的气场。它的结构紧凑,字与字之间仿佛有着天然的联系,整体呈现出一种和谐的美感。 乙瑛碑则是我心中“端庄”的代名词。它的字形方正、匀称,笔画粗细适中,线条平直而又充满弹性。在临习乙瑛碑时,我感受到的不仅仅是书写技巧,更是一种秩序感和稳定性。仿佛每一笔都经过精确的计算,力求达到最佳的效果。张迁碑,则是一次别开生面的体验。它的字形瘦长,笔画硬朗,有一种古朴、率真的美感。与曹全碑的婉约不同,张迁碑展现的是一种内在的力量,一种不加修饰的本真。 《历代碑帖精粹》则像是一个知识的宝库,它将不同时期、不同书家的汉隶作品汇集在一起,让我得以窥见汉隶发展的丰富图景。通过对比和鉴赏,我能够更深刻地理解汉隶艺术的多样性,以及其在不同历史时期的演变痕迹。安徽美术出版社在编辑这套书时,无疑是下了苦功,从碑帖的选择到版本的考证,都体现了专业的水准。 总而言之,这套《汉 毛笔字帖附简体旁注》系列,以其卓越的内容、人性化的设计,成为我汉隶学习道路上的一盏明灯。它不仅提供了学习的范本,更是一种文化的熏陶。我将继续在这套书的陪伴下,深入钻研汉隶的奥秘,感受那份来自古代的艺术魅力。

评分(六) 这套安徽美术出版社的《汉 毛笔字帖附简体旁注》,简直就是为我量身定做的汉隶学习宝典。拿到它的时候,我就被那沉甸甸的分量所折服——这不仅仅是纸张的堆积,更是数千年书法艺术沉淀的厚重。从曹全碑的婉约流丽,到礼器碑的雄强方正,再到乙瑛碑的端庄稳健,以及张迁碑的古朴瘦硬,这四块代表性的汉隶碑刻,足以构成一个完整的汉隶学习体系。而《历代碑帖精粹》的加入,更是锦上添花,让我得以窥见汉隶更广阔的艺术图景。 我尤其要强调的是“简体旁注”这个设计。作为一个业余爱好者,我常常在临习碑帖时,被那些古朴的字体、繁复的异体字弄得晕头转向。每次都需要停下来,翻阅字帖、查阅字典,这不仅大大减慢了学习速度,也容易让原本的兴致变得消磨。这套字帖的神奇之处在于,它把每一个字的简体写法都清晰地标注在旁边。这意味着,当我看到一个不熟悉的字时,目光稍稍一移,答案便已呈现,这种即时性的信息反馈,对我来说简直是福音。我终于可以把更多的精力,从“认字”转移到“学字”上,更专注于笔画的起承转合、结构的疏密安排以及整体的韵律美感。 我第一个临摹的是曹全碑,那如春风拂面般的笔触,每一个横画的舒展,每一个竖画的挺拔,都透露出一种温文尔雅的韵味。我试着去捕捉它“蚕头燕尾”的形态,感受它线条的流动性,仿佛能听到笔尖在纸上轻轻滑过的声音。接着,我转向了礼器碑,风格陡然变得雄浑厚重。它的字形更加饱满,笔画粗壮有力,有一种庄重而宏大的气势。在临习礼器碑时,我能感受到它每一个转折处的力量,以及收笔时的那种刚劲。 乙瑛碑,则是我学习中的“标准范本”。它的字形匀称,结构严谨,笔画粗细变化不大,整体呈现出一种端庄、沉静的美。在临习乙瑛碑时,我体会到一种“中和”之道,每一笔都显得恰到好处,不多不少,尽显大家风范。而张迁碑,则是一次颠覆性的体验。它以其瘦硬、古拙的风格,打破了我之前对隶书的固有印象。张迁碑的字形常常拉长,笔画硬朗,有一种强烈的视觉冲击力,仿佛是一位饱经风霜的老者,在诉说着岁月的沧桑。 《历代碑帖精粹》的部分,更是如同开启了一个汉隶的万花筒。它收录了大量不同时期、不同风格的碑刻,让我得以纵览汉隶艺术的演变轨迹,理解其发展的丰富性与多样性。安徽美术出版社在选取这些碑帖时,无疑是下了大功夫,保证了其学术性和艺术性。 总而言之,这套《汉 毛笔字帖附简体旁注》系列,不仅仅是一本字帖,更是一本集学习、欣赏、研究于一体的汉隶百科全书。它以其卓越的内容、精美的印刷和人性化的设计,极大地提升了我的学习体验。我将继续沉浸在这套字帖的墨韵之中,不断提升我的汉隶书法技艺。

评分(五) 初次接触这套由安徽美术出版社出品的《汉 毛笔字帖附简体旁注》,我的第一感觉就是“专业”与“贴心”并存。这套书的整体风格,给我一种稳重扎实的感觉,从装帧设计到内容选择,都透露出出版方对汉隶艺术的深刻理解和对学习者的诚意。曹全碑的秀美、礼器碑的雄浑、乙瑛碑的端庄、张迁碑的古拙,再加上《历代碑帖精粹》的集成,这几部碑帖的选择,几乎涵盖了汉隶的主要风格和代表性作品,对于想要系统学习汉隶的我来说,这简直是梦寐以求的配置。 最令我感到惊喜和赞赏的,无疑是其“简体旁注”的设计。作为一名还在摸索阶段的书法爱好者,面对古碑上那些或隶或草、或古朴或异体的文字,常常感到力不从心。有时候,仅仅是为了辨认一个字,就需要花费大量的时间去查阅资料,这不仅影响了学习的连贯性,也容易打击学习的积极性。而这套字帖,将每一个字的简体写法清晰地标注在旁边,就好比在崎岖的山路上,有人为你铺设了平坦的木板栈道。这极大地降低了临帖的难度,让我能够更专注于感受每一笔的起承转合,体会每一个字的结构美感。 我从曹全碑开始入手。它的笔画舒展,字形秀丽,带着一种温润如玉的气质。我尝试着去模仿它那种微微上扬的横画,以及收笔处的圆润。我常常沉浸在这种细腻的笔触中,感受曹全碑所传达出的那种典雅与平和。接着,我切换到礼器碑,风格截然不同。礼器碑的字形更加方正、雄浑,笔画饱满有力,有一种庄重肃穆的气势。它的结构严谨,字与字之间相互呼应,形成一种强烈的整体感。我喜欢它那种略带夸张的隶变,使得字形在保持古朴的同时,又充满了力量。 乙瑛碑,在我看来,是一种“中庸”之美。它的字形规整,笔画匀称,既不像曹全碑那样飘逸,也不像礼器碑那样雄浑,它是一种恰到好处的平衡。临习乙瑛碑,让我体会到一种踏实和沉静,仿佛在进行一项精密的工程,每一个笔画都力求精确。而张迁碑,则是我心中的“野”与“趣”。它的字形瘦长,笔画硬朗,有一种未经雕琢的率真和古朴。它的结构往往出人意料,充满了独特的艺术张力。 《历代碑帖精粹》部分,则更是将我的视野推向了更广阔的天地。它收录了更多不同风格的汉隶碑刻,使我能够更全面地了解汉隶艺术的发展脉络和风格演变。安徽美术出版社在碑帖的选择上,无疑是下了很大的功夫,确保了内容的权威性和珍贵性。 总而言之,这套《汉 毛笔字帖附简体旁注》系列,是我学习汉隶道路上的一位得力助手。它不仅提供了宝贵的学习资源,更以其人性化的设计,极大地提升了学习的效率和乐趣。我非常有信心,通过这套字帖的引导,我的汉隶书法将迈上一个新的台阶。

评分(九) 这套由安徽美术出版社出版的《汉 毛笔字帖附简体旁注》,如同一场精心准备的汉隶盛宴,端坐在我的书桌上,散发着古老而迷人的墨香。我一拿到它,就被其内容之丰富、编排之精良所深深吸引。曹全碑的清秀、礼器碑的雄浑、乙瑛碑的端庄、张迁碑的古朴,这四块碑的选材,已经足以让我感到欣喜若狂。再加上《历代碑帖精粹》的加盟,这套书简直就是汉隶学习者的“宝藏”。 最让我惊喜和感激的,便是那“简体旁注”的设计。作为一名热爱传统文化,但有时又被古体字所困扰的书法爱好者,我常常在临习碑帖时,因为辨认不清而停滞不前。而这套书,就像一位循循善诱的老师,将每一个字的简体写法都标注在旁边,这极大地降低了学习的门槛,让我可以更专注于笔画的精妙、结构的安排以及整体的神韵。这种细节上的关怀,体现了安徽美术出版社对书法学习者的尊重和体贴。 我首先尝试的是曹全碑。它那如春风拂面的笔触,每一个横画的舒展,每一个竖画的挺拔,都透露出一种温文尔雅的气质。我反复揣摩它“蚕头燕尾”的形态,感受它线条的流动性,仿佛能听到笔尖在纸上轻轻滑过的声音。接着,我转向了礼器碑,风格陡然变得雄浑厚重。它的字形更加饱满,笔画粗壮有力,有一种庄重而宏大的气势。在临习礼器碑时,我能感受到它每一个转折处的力度,以及收笔时的那种刚劲。 乙瑛碑,则是我学习中的“标准范本”。它的字形匀称,结构严谨,笔画粗细变化不大,整体呈现出一种端庄、沉静的美。在临习乙瑛碑时,我体会到一种“中和”之道,每一笔都力求精确,传递出一种沉稳而有力的信息。而张迁碑,则以其古拙瘦硬的风格,给我带来了全新的视觉冲击。它的字形常常拉长,笔画硬朗,充满了率真和力量感,仿佛是一位饱经风霜的古代行者。 《历代碑帖精粹》部分,更是如同开启了一个汉隶的万花筒。它收录了大量不同时期、不同风格的碑刻,使我得以纵览汉隶艺术的丰富多彩,理解其发展的脉络和演变。安徽美术出版社在碑帖的选择上,无疑是下了大手笔,确保了内容的珍贵性和学术性。 总而言之,这套《汉 毛笔字帖附简体旁注》系列,绝对是我近期收到的最满意的书法学习资料。它不仅内容丰富,印刷精美,更重要的是,它以一种极其人性化的方式,解决了学习者在临帖过程中遇到的实际困难。我非常有信心,在这套字帖的陪伴下,我的汉隶书法技艺将迈上一个新的台阶。

评分(四) 当这套《汉 毛笔字帖附简体旁注》摆在我面前时,我首先感受到的是一种沉甸甸的重量,不单指物理上的重量,更是内容上的厚重感。安徽美术出版社这次的出品,可以说是在汉隶字帖领域的一次“王炸”。曹全碑的温润、礼器碑的雄浑、乙瑛碑的典雅、张迁碑的古朴,再加上《历代碑帖精粹》的博采众长,这几部碑帖的组合,已经足够让人心动不已。 我必须要特别赞扬其“简体旁注”的设计。在过去的学习经历中,我常常因为无法准确识别碑帖中的异体字、草化字而倍感沮丧。每一次临帖,都像是在进行一场“寻字游戏”,不仅耗费精力,还容易分散对字体结构的注意力。而这套书,就像是一位经验丰富的老师,将每一个晦涩难懂的字,都用最清晰、最直观的简体字标注出来。这极大地降低了学习门槛,让我能够将更多的精力投入到笔画的提按顿挫、结构的疏密聚散以及章法的整体布局上。 以曹全碑为例,我细细品味着它那如春风拂面般的线条,横画的波磔舒展,竖画的挺拔圆润,都散发着一种温文尔雅的气质。我尝试着去模仿它的笔法,感受笔尖在纸上滑行时的那种细腻触感。而当我转而临习礼器碑时,风格陡变,那种浑厚而雄健的笔力,字形方正而饱满,仿佛是一位身披铠甲的将军,充满了力量感和威严感。它的每一个转折都显得格外有力,收笔处也显得格外刚劲。 乙瑛碑,则是我学习中“稳”的代表。它的字形匀称,笔画粗细变化不大,整体给人一种朴实厚重的感觉。临习乙瑛碑,让我体会到一种“厚积薄发”的境界,每一笔都沉稳而有力,字里行间透着一股端庄大气。而张迁碑,则以其瘦硬、古拙的风格,给我带来了全新的视角。它的字形常常拉长,笔画瘦劲,有一种强烈的视觉冲击力。与其它几碑相比,张迁碑显得更加率性自然,充满了独特的艺术魅力。 《历代碑帖精粹》部分,简直是一座巨大的汉隶宝库。它收录了大量珍贵的汉隶碑刻,使我能够跨越时空的界限,直接与古代的书法大师对话。通过对比不同碑刻的风格特征,我能够更深刻地理解汉隶艺术的丰富性与多样性,以及其在不同地域、不同时期的发展变化。安徽美术出版社在选择碑帖时,无疑是下了大功夫,保证了其学术性和艺术性。 总而言之,这套《汉 毛笔字帖附简体旁注》系列,绝对是我近几年来收到的最满意的书法学习资料之一。它不仅内容丰富,印刷精美,更重要的是,它以一种极其人性化的方式,解决了学习者在临帖过程中遇到的实际困难。我深信,在这套字帖的指引下,我的汉隶书法技艺定能得到显著提升。

评分(八) 当这套来自安徽美术出版社的《汉 毛笔字帖附简体旁注》呈现在我眼前时,我内心涌起的,是一种久违的激动。这套书简直就是为我这样的汉隶爱好者量身定制的。从曹全碑的飘逸,到礼器碑的雄浑,再到乙瑛碑的端庄,以及张迁碑的古拙,这四块碑的组合,本身就是汉隶艺术的精华所在。更何况,还有《历代碑帖精粹》的加入,这简直是一部汉隶的“百科全书”。 让我尤其赞叹的,是那“简体旁注”的设计。作为一名还在学习阶段的书法爱好者,我常常会被碑帖中的异体字、草化字所困扰,这无疑增加了学习的难度。而这套字帖,就像一位耐心的老师,将每一个字的标准简体写法都清晰地标注出来。这种设计,极大地降低了临帖的门槛,让我能够将更多的精力放在笔画的细节、结构的把握以及整体的章法上,而非在辨认文字上耗费过多精力。 我首先尝试的是曹全碑。它的线条流畅,笔画舒展,如同行云流水般在纸上游走。我反复揣摩它横画的起笔与收尾,以及竖画的挺拔与圆润。在临习的过程中,我能感受到那份温文尔雅的气质,仿佛置身于一位古代文人的书斋。接着,我将目光转向了礼器碑。它的风格截然不同,更加雄浑大气,笔画粗壮有力,字形方正饱满,有一种庄重威严的气势。它的每一个转折处都显得格外有力,收笔也显得刚劲果断。 乙瑛碑,则是我心中“稳”的代名词。它的字形匀称,结构严谨,笔画粗细变化不大,整体给人一种朴实厚重的感觉。在临习乙瑛碑时,我体会到一种“中和”的美,每一笔都恰到好处,传递出一种沉稳而有力的信息。而张迁碑,则以其古拙瘦硬的风格,给了我全新的视觉体验。它的字形常常拉长,笔画硬朗,充满了率真和力量感,仿佛是一位饱经风霜的古代智者。 《历代碑帖精粹》部分,更是将我的视野推向了更广阔的天地。它收录了大量不同风格的汉隶碑刻,使我能够纵览汉隶艺术的丰富多彩,理解其发展的脉络和演变。安徽美术出版社在碑帖的选择上,无疑是下了大手笔,确保了内容的珍贵性和学术性。 总而言之,这套《汉 毛笔字帖附简体旁注》系列,是我在书法学习道路上遇到的一份珍贵的礼物。它不仅提供了高质量的碑帖资源,更以其人性化的设计,极大地优化了我的学习体验。我非常有信心,在这样一套优质字帖的陪伴下,我的汉隶书法水平将得到显著提升。

评分(一) 初次捧读这套《汉 毛笔字帖附简体旁注》系列,简直是一场穿越时空的汉隶盛宴。曹全碑的秀丽,礼器碑的雄浑,乙瑛碑的端庄,张迁碑的古拙,以及《历代碑帖精粹》的博大精深,如同四位性格迥异的大家,在我面前款款而来,诉说着汉代的风骨与情怀。我尤其惊喜于安徽美术出版社如此用心的排版,尤其是简体旁注的设计,这对于我这样一个初学者来说,简直是福音。平日里临习碑帖,最头疼的便是辨认那些草书或异体字,常常需要对照字典,费时费力。而这套字帖,将原碑的每一个字都清晰地标注了简体字,大大降低了入门门槛,让我能够更专注于字体的结构、笔画的起承转合,以及整个章法的韵律。 翻开曹全碑,那一笔一画都带着秀逸之气,仿佛看到一位温文尔雅的书者,在宣纸上挥洒自如。那横画的蚕头燕尾,那竖画的挺拔有力,都深深地吸引着我。我试着模仿,虽然笔尖尚未抵达曹全公的高度,但那份心境却已然被点燃。接着是礼器碑,它则展现了另一种截然不同的风貌,显得更为庄重、宏大,有种巍峨不可侵犯的气势。每一个字都仿佛是经过精心雕琢的艺术品,结构严谨,线条遒劲。我尤其喜欢它那种略带夸张的隶变,使得字形在保持古朴的同时,又充满了动态的美感。 再来看乙瑛碑,它传递出的是一种端庄、稳健的气息。乙瑛碑的字形相对匀称,笔画平直,起收笔处处理得当,给人一种安定、可靠的感觉。我常常在临习乙瑛碑时,感到内心的宁静,仿佛置身于一个秩序井然的世界。而张迁碑,则是一股清流,它以其古拙、朴实、瘦硬的风格独树一帜。张迁碑的字形略显瘦长,笔画硬朗,有一种未经雕琢的天然之美。在临习张迁碑时,我感受到了一种返璞归真的力量,仿佛回到了那个更加质朴的时代。 《历代碑帖精粹》更是如同一个宝库,汇集了各个时期、各种风格的优秀汉隶碑刻,让我得以纵览汉隶发展的脉络,领略其丰富多彩的面貌。通过对比不同碑刻之间的异同,我能够更深刻地理解汉隶的演变过程,以及不同书家各自的艺术追求。安徽美术出版社在选取碑帖的眼光上,可谓独具慧眼,每一篇都堪称经典。 总而言之,这套字帖不仅是一本临习的工具书,更是一部汉隶的百科全书。它以其全面的内容、精美的印刷、人性化的设计,为我打开了通往汉隶世界的大门。我仿佛能够听到汉代书家的笔墨之声,感受到那个时代的文化气息。对于任何想要深入了解和学习汉隶的朋友来说,这套书都是不二之选。我迫不及待地想要沉浸其中,在墨海中尽情遨游。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有