具体描述

用户评价

作为一个曾经的“书法爱好者”,我曾经尝试过很多学习方法,但都收效甚微。直到我遇到了这本书。它真的是我书法学习道路上的一道“曙光”。《历代名家碑帖技法精解 王羲之·黄庭经 放大版》让我看到了一个非常“落地”的学习方法。它没有空洞的理论,而是实实在在地从“基本笔法”讲起,让我明白,每一个笔画都蕴含着学问。我以前觉得“折”笔很难写得有力量,这本书就详细讲解了如何“顿笔”、“蓄势”再“提笔”,让我一下子就找到了窍门。这种“手把手”的指导,让我觉得学习书法不再是遥不可及的梦想。

评分随着阅读的深入,我对偏旁部首的理解也发生了翻天覆地的变化。《黄庭经》中的偏旁部首,虽然看似与今楷相似,但其内在的结构和书写逻辑却别具一格。这本书没有将偏旁部首简单地罗列,而是将它们放置于具体的字例中进行分析。比如,对于“心”字底,它会展示在不同位置、不同组合下的写法,以及如何通过细微的调整,使其与主体部分达到和谐统一。更让我惊喜的是,书中对于一些非常见的偏旁部首,也进行了详尽的讲解,并追溯其演变过程,这对于我理解整个汉字的结构美,以及书法发展的脉络,都起到了重要的启示作用。我过去常常纠结于偏旁部首的搭配问题,而这本书则提供了非常系统性的解决方案,让我能更有条理地解决这些难题。

评分我是一位初学者,一直以来都觉得书法学习门槛很高,尤其是面对那些古老的碑帖,常常望而却步。这本书的出现,简直是为我量身定做的“入门指南”。它清晰的讲解,大量的图例,让我不再觉得枯燥乏味。对于基本笔法的讲解,我反复看了好几遍,每一次都有新的体会。例如,它对于“顿笔”和“提笔”的力度的掌握,有非常细致的说明,这让我明白,看似简单的笔画,背后蕴含着多么丰富的技巧。而且,书中并没有一开始就给我灌输过于复杂的概念,而是循序渐进,从最基础的笔画开始,让我能够一步步建立起自信。

评分当我看到关于“偏旁部首”的讲解时,我真的惊叹于作者的细致。对于同一个偏旁部首,在不同的字里,它的形态竟然会有如此细微的差别!书中通过大量的例子,让我看到,如何通过调整偏旁部首的重心、大小,来适应整体结构。我过去写字,常常是“千篇一律”,即使是相同的偏旁部首,也写得一模一样,显得非常死板。这本书就像打开了我认识偏旁部首的“新世界”,让我明白,书法中的每一个细节,都是为了整体的美感服务的。尤其是对于一些草书化的笔画,书中也有提及,虽然我暂时还没有涉及草书,但能看到这些,就已经让我对书法的演变有了更深的认识。

评分初次接触这本《历代名家碑帖技法精解 王羲之·黄庭经 放大版 基本笔法 偏旁部首 结构布势》,我内心是充满期待的,毕竟王羲之的《黄庭经》在书法史上占有极其重要的地位,而放大版更是为我这种想要近距离观察每一个笔画细节的爱好者提供了绝佳的机会。然而,翻开书页,我发现它所呈现的内容,远超我最初的设想。它并非简单地将碑帖放大,而是以一种近乎考古的严谨态度,深入剖析了《黄庭经》的精髓。 首先,书中对王羲之基本笔法的解读,让我耳目一新。我之前学习书法,多是模仿,对于笔画的起承转合,常常是“似是而非”。这本书则将每一个基本笔画,如横、竖、撇、捺、点、折、钩等,进行了细致的拆解。它不仅展示了笔画的形态,更重要的是,通过大量的图示和文字说明,解释了运笔的速度、力度、角度的变化,以及如何通过这些细微之处,赋予笔画生命力。例如,对于一个看似简单的横画,书中就详细讲解了“起笔如飞燕掠空,行笔如锥画沙,收笔如印印泥”等经典描述,并配以不同阶段的放大图,让我能清晰地看到墨色的浓淡、笔毫的开合。这种“解剖式”的学习方法,极大地帮助我理解了笔画的内在逻辑,而不仅仅是外在的形似。

评分在我看来,这本书的价值,并不仅仅在于它对《黄庭经》的“技法精解”,更在于它所传达的一种“治学态度”。作者对碑帖的研究,绝非浅尝辄止,而是深入到每一个细节,力求做到精准。例如,在分析某个笔画时,它会引用不同的版本进行对比,并解释为何选择某种写法,这种严谨的态度,让我受益匪浅。我之前也接触过一些书法教程,很多都是“知其然,不知其所以然”,而这本书则不同,它总是能给出一个令人信服的解释,让我能够真正理解背后的道理。这种“究其所以”的学习方式,对于提升我的书法鉴赏能力,也有着莫大的帮助。

评分结构布势这一章,绝对是整本书的“点睛之笔”。王羲之的《黄庭经》,之所以能流传千古,其高超的结构布势功不可没。这本书并非空泛地谈论“疏密、大小、长短”,而是通过对《黄庭经》中经典字例的逐一分析,将抽象的结构理论具体化。我最喜欢的是书中对“动静结合”的阐释,它如何通过笔画的舒展与收敛,以及字形的大小变化,来营造出一种生动自然的节奏感。比如,对于一些横画较多、结构偏扁的字,书中会讲解如何通过长撇、短捺的对比,以及中心线的微调,来避免呆板;而对于一些竖画较多、结构偏长的字,则会强调如何通过笔画的穿插和避让,来增加其灵动性。这种分析方法,让我深刻体会到,书法不仅仅是线条的堆砌,更是一种空间艺术的展现。

评分我特别喜欢这本书的“放大版”设计。我之前看过的很多碑帖,因为尺寸太小,很多细节都看不清楚,尤其是一些极其细微的笔画变化,更是难以捕捉。这本书,把《黄庭经》放大了,就像把一个珍贵的文物,摆在我面前,让我可以仔细地“把玩”。每一个笔画的起笔、行笔、收笔,都清晰可见。书中对“偏旁部首”的讲解,更是让我惊喜。我过去常常因为不熟悉偏旁部首的写法,而导致整个字写得不协调。这本书,则将常用的偏旁部首,进行了系统的梳理,并且详细讲解了它们在不同字中的变化,让我能够更好地理解汉字的构成之美。这对于我提高书写效率和作品的整体性,都有着极大的帮助。

评分“结构布势”这个部分,给我带来了最深刻的冲击。我之前总以为,写好一个字,只要笔画写得漂亮就行了。这本书让我明白,真正的书法,在于“气韵生动”,而这种气韵,很大程度上来源于结构的安排。书中对《黄庭经》中各个字形结构的分析,简直是一门“空间艺术课”。它如何通过笔画的长短、粗细、轻重的对比,来形成视觉上的平衡;如何通过笔画的穿插、避让,来营造空间的层次感。我印象最深刻的是,书中对一个“主笔”的强调,告诉我如何找到字形中的“灵魂”,并围绕它进行巧妙的布局。这种理解,让我看字的角度都发生了改变,不再是孤立地看待每一个笔画。

评分我一直对王羲之的书法非常着迷,但总觉得难以企及。尤其是《黄庭经》,感觉它行云流水,却又暗藏玄机。这本书的“放大版”,真是太给力了!我终于可以仔细地观察那些细微之处,比如笔锋的走向,墨迹的浓淡变化,甚至是一些不经意的飞白。书中对基本笔法的解析,我能看得出,作者是下了苦功的。它把一个简单的横画,分解出起笔、行笔、收笔的无数种变化,并且用图例说明,让我这个“小白”也能看得懂。我之前尝试模仿,总觉得笔画生硬,没有灵气,现在明白了,是因为我对笔画的理解太肤浅了。

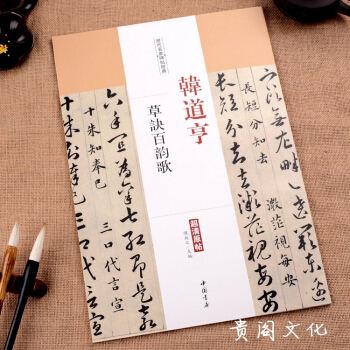

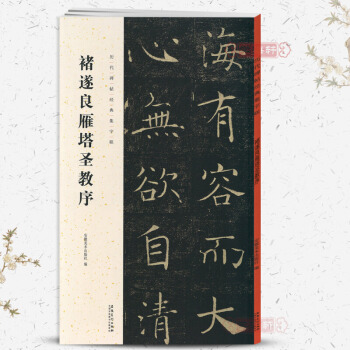

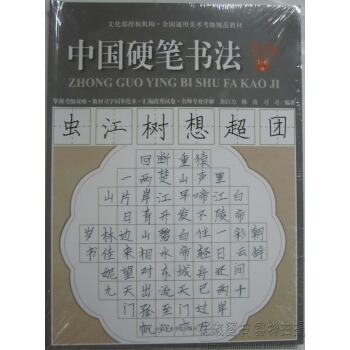

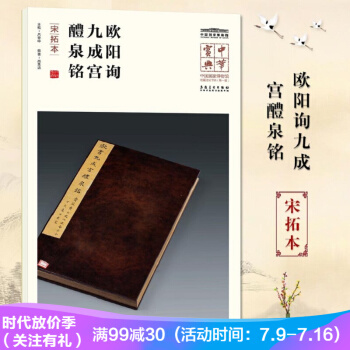

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有