具体描述

用户评价

我对这本书的整体排版和信息层级设计给予高度评价。在文言原文、现代译文和详细注释这三层信息之间,作者或编者设置了一个非常清晰的视觉区隔。原文部分保持了古籍的原貌,让有能力直接阅读古文的人士可以进行对照学习;译文则字体适中,排版疏朗,保证了阅读的舒适度;而关键的注释部分,则被巧妙地安排在页边或页脚,但字体和字号的选取又确保了它们在需要时能被迅速捕捉到,绝不会干扰到流畅的阅读主线。这种多层次的信息架构,使得不同知识背景的读者都能找到最适合自己的阅读路径。你既可以粗略地跟随译文了解故事梗概,也可以深入钻研那些脚注,探究词语的本义和引申义。这种对信息获取效率的周到考虑,使得阅读的体验从“费力”转变为“享受”,充分体现了现代编辑学在处理古代经典时所应具备的专业水准,着实是一次令人愉悦的阅读旅程。

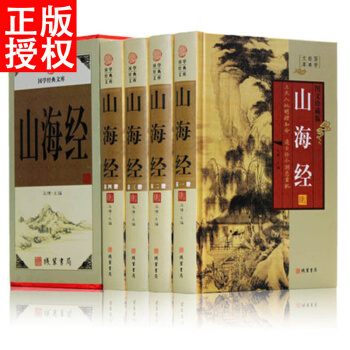

评分从阅读体验上来讲,这本书非常适合“沉思式”的阅读。它不是那种可以一口气读完的“快餐读物”,而是需要时常停下来,合上书本,在脑海中构筑那些光怪陆离的场景。比如,书中描述的某些奇特矿物和药材,激发了我去查阅相关考古发现和本草学记载的兴趣。这种由书中内容引发的连锁式探索欲,是衡量一本好书的重要标准之一。我发现,它巧妙地将地理志、博物志和神怪志融为一体,使得阅读过程充满了不确定性和发现的乐趣。每一章的切换,都仿佛是进行了一次跨越时空的探险,你永远不知道下一座山脉中会隐藏着怎样一位神灵,或者哪条河流里会跃出何种异兽。这种持续不断的“认知刺激”,极大地保持了阅读的新鲜感,让我能够持续地保持高度的专注力,而不是在枯燥的段落中走神,它成功地把古代典籍的阅读,变成了一种主动的、充满想象力的智力游戏。

评分我本来对这类古典文献的阅读抱持着一种“敬而远之”的态度,总觉得晦涩的文言文加上陌生的上古地理概念,会是一场艰涩的“文字苦旅”。然而,这本书的译文和注释部分,彻底颠覆了我的固有印象。译者显然不是那种仅仅停留在字面意思的直译,而是深入考究了每个神祇、每种异兽背后的文化背景和演变脉络。例如,对于某些模糊不清的描述,注释部分不仅提供了不同的学术观点,还辅以了清晰的现代汉语阐释,使得那些看似天马行空的描述,在逻辑上变得可理解、可触摸。阅读过程中,我甚至能感觉到译者在字里行间流露出的那种对先民想象力的赞叹。它不再是冷冰冰的文献堆砌,而更像是一位博学的长者,耐心地为你拉开一幅幅上古世界的奇景画卷,让你在理解古意的同时,也能享受到语言本身的韵律美。这种兼顾了学术严谨性和阅读流畅性的平衡,做得非常到位,极大地降低了普通读者接触《山海经》的门槛,让人愿意沉浸其中,一探究竟。

评分这本书的装帧设计简直是匠心独运,拿到手的时候就被那沉甸甸的质感和古朴典雅的书页气息所吸引。封面设计没有采用时下流行的那种花哨的图样,而是用了一种深邃的墨绿色打底,烫金的字体在光线下若隐若现,透着一股子庄重和神秘感,让人立刻联想到那种久远年代的智慧沉淀。我特意翻阅了内页的纸张选择,触感温润而不失韧性,即便是文言文的原文,印制得也清晰锐利,没有丝毫的墨迹洇散,这对于需要反复对照的读者来说,简直是福音。装订工艺也十分扎实,平摊开来阅读时书脊没有出现任何勉强的痕迹,足以见得出版社在细节上的把控是多么的精益求精。我一直觉得,一本好的经典著作,它的“形”也应当与其“魂”相匹配,这本《山海经》无疑做到了这一点,它不仅仅是一本书,更像是一件值得珍藏的工艺品,光是放在书架上,就为整个阅读空间增添了几分书卷气和历史的厚重感,每次伸手取阅,都是一次精神上的洗礼,让人对接下来即将探寻的古代奇闻异事充满了无限的敬畏与期待。这种对实体书品质的极致追求,在快节奏的电子阅读时代,显得尤为珍贵和难得。

评分作为一名长期关注中国传统神话体系建构的爱好者,我特别关注那些非主流的、边缘化的神话元素在这部作品中的呈现方式。这本书的选材和编排逻辑,似乎有意地跳脱了后世主流道教或佛教神话的影响,保留了大量原始、粗犷的萨满式或自然崇拜的痕迹。我发现了一些在其他普及读物中鲜少被提及的奇特山脉走向和奇异物种,它们似乎更贴近于早期部族在扩张、迁徙过程中对未知地域的口头记录和想象的结合体。更让我惊喜的是,书中对“巫”和“祭祀”行为的侧重描写,为我们理解先秦时期的社会结构和信仰体系提供了宝贵的佐证材料。这不仅仅是关于怪兽的记录,更是研究古代地理认知、民族迁徙史乃至早期宇宙观形成的关键钥匙。可以说,这本书的价值远超“神话故事集”的范畴,它更像是一部上古地理学与宗教学的交叉研究样本,细节之丰富,令人赞叹。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有