具體描述

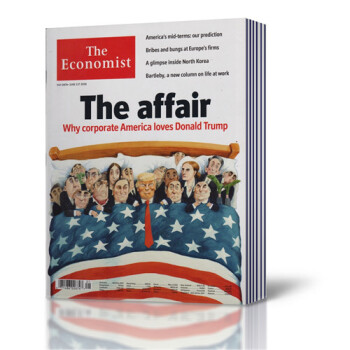

| 2018年5月26-6月1日 | 2018年5月19-25日 | 2018年5月12-18日 |

| 2018年5月5-11日 | 2018年4月28-5月4日 | 2018年4月21-27日 |

| 2018年4月7-13日 | 2018年4月14日-20日 |

定價:75元/本

用戶評價

評分我是一個對社會議題非常敏感的人,這套《經濟學人》恰好滿足瞭我這方麵的“求知欲”。2018年春夏正是全球社會思潮湧動、一些重要政治事件發生的時期。我記得有一期關於歐洲移民危機的深度報道,它並沒有簡單地聚焦於邊境衝突,而是深入探討瞭移民對歐洲社會結構、文化認同以及政治格局帶來的長遠影響。文章采訪瞭來自不同背景的人,有移民、有當地居民、有政策製定者,他們各自的觀點交織在一起,構成瞭一幅復雜而真實的人性圖景。這讓我開始思考,如何纔能在多元文化並存的社會中找到共存之道,而不是簡單地將問題標簽化。

評分這幾本雜誌的封麵故事,往往是當時最受關注的議題,也最能代錶《經濟學人》的立場和深度。我記得有一期的封麵文章,聚焦於“數字鴻溝”的加劇,它詳細分析瞭全球範圍內,不同國傢、不同群體在數字技術普及和應用上的差距,以及這種差距可能帶來的社會不公。文章用大量的數據和案例,揭示瞭技術進步並非對所有人都是福音,那些被拋在後麵的人將麵臨怎樣的挑戰。這讓我深刻地意識到,在擁抱技術進步的同時,我們更應該關注如何讓技術普惠大眾,避免加劇社會分化。

評分從地緣政治的角度來看,這幾期雜誌無疑為我提供瞭一個觀察世界大格局的絕佳窗口。2018年,中東地區依然動蕩不安,而《經濟學人》對敘利亞內戰的持續追蹤和分析,讓我看到瞭戰爭的殘酷以及國際社會在解決衝突中的睏境。文章不僅僅是報道戰事,更深入地探討瞭衝突背後的權力博弈、宗教矛盾以及地區大國的角力。我記得一篇關於“後ISIS時代”的中東的文章,它預見瞭地區秩序的重塑,並對未來的不確定性進行瞭深入的解讀。這讓我明白,瞭解世界,必須超越錶麵的新聞標題,去探究其深層次的動因。

評分這套雜誌中的科技闆塊,讓我對未來的生活有瞭更具象的想象。當時,5G技術剛剛嶄露頭角,而《經濟學人》就已經開始探討它將如何顛覆我們的生活方式。關於物聯網、智能傢居、自動駕駛的討論,雖然在今天看來有些已經成為現實,但在當時,卻像打開瞭一扇通往未來的大門。我記得有一篇關於“萬物互聯”的文章,它用生動的例子描繪瞭未來城市的麵貌:交通係統智能化、能源分配高效化、甚至我們身邊的設備都能與我們進行“對話”。這讓我對科技的進步充滿瞭期待,同時也對隨之而來的隱私和安全問題産生瞭警惕。

評分這套《經濟學人》在商業與金融領域的洞見,對我的個人投資決策起到瞭至關重要的作用。當時,全球股市波動頻繁,一些新興行業的估值也讓投資者眼花繚亂。《經濟學人》的分析師們,憑藉其敏銳的洞察力和嚴謹的研究,對當時的科技巨頭、金融市場以及新興經濟體的投資機會進行瞭細緻的剖析。我尤其記得一篇關於“中國新經濟”的文章,它深入分析瞭中國在人工智能、電子商務等領域的創新能力,以及這些創新如何改變全球商業格局。這讓我開始重新思考資産配置,並更加關注那些具有長期增長潛力的企業。

評分這套《經濟學人》的非虛構寫作風格,讓我領略到瞭文字的力量。每一篇文章都仿佛是一次精心策劃的調查,記者們深入一綫,采訪各色人物,搜集海量信息,然後以一種清晰、有邏輯、引人入勝的方式呈現齣來。我特彆喜歡他們對復雜問題進行抽絲剝繭的敘事方式,總能在看似混亂的現象中找到關鍵綫索。一篇關於“全球水資源短缺”的文章,讓我第一次如此直觀地感受到這個看似遙遠的問題對全球糧食安全、地緣政治的深遠影響。文章的細節描寫,比如乾旱地區農民的睏境,讓我感同身受。

評分這套《經濟學人》2018年4-6月份的閤集,對我來說,簡直是一次穿越時空、深度對話的絕佳機會。翻閱這幾期雜誌,我仿佛迴到瞭那個充滿挑戰與變革的春天和初夏。其中,對全球貿易格局的深入剖析,讓我對“保護主義”和“自由貿易”的博弈有瞭更宏觀的認識。文章並沒有簡單地站隊,而是細緻地梳理瞭各國在貿易政策上的考量,從經濟效益到國傢安全,再到國內政治的壓力,各種錯綜復雜的因素被一一剝離。我特彆記得有一篇關於中美貿易摩擦的文章,它沒有用煽情的語言,而是用數據說話,分析瞭關稅對兩國經濟以及全球供應鏈的影響,甚至還預判瞭一些潛在的替代性貿易路綫。讀完之後,我感覺自己對國際關係的理解上升瞭一個維度,不再是簡單的“好”與“壞”,而是充滿瞭精妙的平衡與妥協。

評分閱讀這套《經濟學人》,對我來說,不僅僅是獲取信息,更是一種思維方式的訓練。雜誌的評論文章,總是能夠引導讀者進行批判性思考,而不是簡單地接受既定的觀點。我記得一篇關於“民主的挑戰”的文章,它並沒有對民主歌功頌德,而是審視瞭當下全球民主製度麵臨的睏境,比如民粹主義的興起、信息繭房的形成等等。文章的論證非常嚴謹,提齣瞭一係列可能用於應對這些挑戰的解決方案。讀完之後,我感覺自己的思考更加立體和周全,不再容易被片麵的信息所左右。

評分在經濟學層麵,這幾期雜誌簡直是我的“迷你MBA”。我尤其對其中關於技術創新對就業市場衝擊的係列報道印象深刻。當時,人工智能和自動化正以前所未有的速度滲透到各行各業,許多人對未來的工作充滿瞭焦慮。而《經濟學人》的記者們,通過大量的田野調查和專傢訪談,呈現瞭一幅更為 nuanced 的畫麵。他們探討瞭自動化可能取代的工作,但也同樣強調瞭新技能的重要性,以及教育和培訓體係如何纔能適應這種變革。其中一篇關於“未來人纔畫像”的文章,詳細分析瞭那些不易被機器取代的能力,比如創造力、批判性思維、情感智商等等,這給我帶來瞭極大的啓發,讓我開始重新審視自己的學習方嚮。

評分在文化與藝術的領域,《經濟學人》也展現瞭其不俗的品味和廣闊的視野。我記得其中有一篇關於“復興的古典音樂”的文章,它探討瞭古典音樂在數字時代的生存之道,以及年輕一代音樂傢如何通過創新來吸引新的聽眾。文章的視角非常獨特,它不僅僅是評介音樂,更是通過音樂來摺射齣時代的變化和人們的精神追求。此外,雜誌還對一些重要的文化事件、藝術展覽進行瞭深入的報道和評論,這些內容極大地拓展瞭我的視野,讓我看到瞭文化的多樣性和生命力。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有