具体描述

内容简介

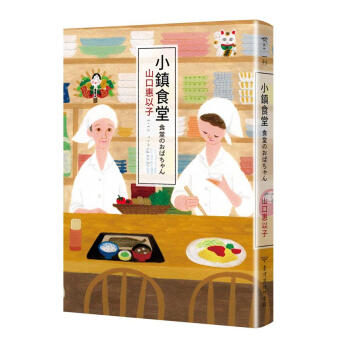

◎2015年摘下直木獎、二度入選本屋大賞的當紅作家西加奈子,評價*高的人情小說!◎史上*強「肉神」顯靈,傻眼度無限大,催淚度無限大!

◎圓神出版事業機構執行長簡志興先生:「看完這本書,我想飛到日本去找肉子,再給她一個大大的擁抱!」

◎請好好感受*後70頁帶來的暖心感動(再準備一整盒面紙)!

◎林達陽(詩人&作家)、陳又津(作家)、林蔚昀(譯者&作家)齊聲推薦

或許肉子吸引人的地方,就是這種傻楞楞的個性。

一看到她,一股開朗的笑意就會從身體深處湧現,

這就是肉子的魔力。

反正,活下去就對了!

這世上根本沒有像樣的大人,只要還活著,就不能怕給別人添麻煩!

肉子,是我的母親。雖然本名叫做「菊子」,但由於長得胖嘟嘟的,所以大家都叫她「肉子」。

三年前,肉子帶著我來到這座漁港落腳,中間的過程可謂白痴至極。肉子的男人運奇差無比,而且完全不懂得懷疑別人,再怎麼爛的謊言都照單全收;再加上紅撲撲又胖嘟嘟的臉頰看來一臉福相,活像大型俄羅斯娃娃,跟悲劇女主角一點邊都沾不上。

這座漁港很小,小到藏不住祕密,也小到不需要在別人面前裝模作樣,所以這裡的大人們多少都有點不正經;再加上肉子超級遲鈍,又完全不懂人情世故,就算有時心裡感到焦躁生氣,一看到這些「不像樣」的大人們,連氣都消了一半。

就這樣,在不斷重複著掙扎糾結和釋懷安心的生活中,我跟肉子居然被迫面對彼此人生中*大的抉擇(大概)!人生的海波浪重重打在頭上的感覺,應該就是這樣了吧……

家族、朋友、人際關係、日常生活、生命的韌性與各種彆扭,

讓人笑中帶淚、欲罷不能!

〔讀者好評推薦〕

讀者★★★★★推薦:肉子這個角色真是個奇蹟!

「肉子這個角色真是個奇蹟,與其說她沒藥救,不如說她是位「神聖的愚者」,我想,正是有了她這種「神聖的存在」,才會讓這本書這麼動人吧!」

「對生活感到厭倦、內心愁苦、需要溫暖與力量的人,請務必讀這本書,它會讓你笑、讓你哭、讓你想起過去某段充滿尷尬和矛盾的日子,然後再給你勇敢活下去的力量。」

「肉子的人生這麼坎坷,為什麼竟不可思議地充滿喜感?我想,一方面是肉子形象與境遇的反差,另一方面是她很實在地以身作則,示範什麼叫「反正,活下去就對了」,還活得閃閃發亮。」

「怎麼有這麼可愛的人?連缺點看起來都像優點!怎麼有這麼笨到不可思議的人?但就是這種笨拙,才有這種拯救人心的溫暖力量!」

作者简介

■作者簡介西加奈子

一九七七年出生於伊朗德黑蘭,在埃及開羅和大阪長大。二○○四年以《葵》一書出道、二○○七年以《通天閣》獲得第二十四屆織田作之助賞、二○一三年以《笑福面》獲得第*屆河合隼雄物語賞、二○一五年再以《莎拉巴!》獲得第*五二屆直木賞和本屋大賞第二名。並著有《漁港的肉子》《櫻》《黃色大象》《圓桌》《舞臺》等書。

西加奈子是一位創作能量豐沛且多產的作家,以作家身分出道至今不過十餘年,已經出版三十本書。小時候從伊朗到大阪到埃及再回到大阪的經歷,讓她一方面感受到文化衝擊所帶來的困惑,一方面也因此擁有優於常人的觀察力,使得她所寫出的故事雖沒有複雜多變的轉折,卻有動人的細節,且字裡行間充滿關西人的爽朗活潑;尤其擅長描寫青春期少男少女的心理和日常家庭生活中的許多不可思議。即使是常人看來支離破碎的家庭關係或坎坷的成長歷程,卻仍能散發出許多溫暖的微光,讓人安心、擁有前進的勇氣,而這也正是西加奈子的小說*能打動人心的關鍵。

■譯者簡介

林佩瑾

畢業於淡江大學應用日語系,曾任出版社編輯,現為專職譯者。譯作涵蓋ACG、實用書及文學小說,譯作包括《漁港的肉子》《美丘》《轉轉》《怪笑小說》《毒笑小說》《你是北極星》等。

聯絡信箱:kagamin1009@gmail.com

精彩书评

「胖胖的媽媽、笨笨的媽媽、丟臉的媽媽──卻有個可愛又成熟的女兒。仔細想想,這種組合好像蠻常見的?肉子就像我們認識的媽媽,也因為媽媽是這樣的媽媽,小孩才能做個百分之百的小孩,世上應該沒有比這更幸福的事了吧!」--作家/陳又津

用户评价

这本书带给我最深远的感受是关于“时间”的力量和不可逆性。作者似乎对时间有一种特殊的敏感,他让我们看到,即便是最微小的瞬间,累积起来也能塑造出一个人、一个地方的全部历史。故事中对旧物、旧照片的描写,充满了怀旧的情绪,但这种怀旧并非是伤感的停滞不前,而是一种对过去经验的肯定和汲取。它让人反思,我们究竟抓住了多少生命中真正重要的东西,又有多少是在不经意间流逝的。我喜欢书中那种淡淡的、略带忧伤的基调,它不煽情,却能触动内心深处最柔软的地方。读完后,我感觉自己对“珍惜”二字的理解更加具体和深刻了,它不再是一个空洞的口号,而是与书中人物的每一个选择、每一次呼吸紧密相连。这是一本值得反复阅读、每次都能带来新的启发的佳作。

评分翻开这本书,仿佛被一股温柔而坚韧的力量裹挟着,作者用极其细腻的笔触描绘了一幅关于成长、关于选择的人生画卷。故事里的人物,每一个都鲜活得仿佛能从纸页间走出来,他们的挣扎、他们的欢笑、他们的沉默,都让人感同身受。我尤其喜欢作者处理情感的方式,那种不动声色的深沉,没有激烈的冲突,却在日常的琐碎中,将人性的复杂和光辉展现得淋漓尽致。那种在看似平静的外表下暗流涌动的思绪,像极了生活本身,不是轰轰烈烈的大事件,而是无数个细微的选择累积而成。阅读的过程中,我好几次停下来,合上书本,望着窗外发呆,思考着自己生命中那些被忽略的角落,那些被时间冲淡的记忆。这本书不像快餐文学那样追求刺激,它更像一壶陈年的老茶,需要慢慢品味,才能体会到回甘的悠长和韵味。它没有给出标准答案,而是提供了一个广阔的思考空间,让人在阅读结束后,依然能带着一丝挥之不去的暖意和对生活更深的理解,继续前行。

评分这本书的叙事结构非常巧妙,它像一个层层剥开的洋葱,你以为你已经触及了核心,但下一页又会发现更深的一层意涵。作者在时间线的处理上展现了高超的技巧,过去与现在交织在一起,却又界限分明,彼此映照。那些看似不经意的伏笔,在故事后期以一种近乎必然的优雅方式揭晓,让人拍案叫绝。我特别欣赏那种“留白”的艺术,很多情绪和背景信息,作者选择不直接点破,而是通过环境的描写、人物的动作或一个眼神来暗示,这极大地考验了读者的参与度和想象力。读完后我有一种强烈的冲动,想要回去重读一遍,去捕捉那些第一次阅读时可能错过的精妙之处。这种文学上的张力构建得非常到位,它不是那种让你一口气读完就扔掉的书,而是会留在书架上,时不时被你重新翻阅,每次都有新发现的伙伴。整体的阅读体验是充实且令人满足的,它在保持故事引人入胜的同时,毫不妥协地维持了文学性的高度。

评分我必须承认,这本书在处理某些社会议题时展现了令人耳目一新的视角。它没有采用批判或说教的姿态,而是将复杂的社会现象融入到个体命运的细枝末节中,让读者自己去体会其中的无奈与抗争。比如,关于“归属感”的探讨,书中人物为了寻找一个可以安放自己的地方,付出了巨大的努力和牺牲。这种对“家”的理解,超越了钢筋水泥的定义,上升到了精神层面。书中对传统与现代的冲突也有着非常深刻的描摹,但处理得非常平衡,没有简单地将一方描绘为“好”,另一方描绘为“坏”。不同的人生哲学在角色间碰撞、融合,最终形成了一种多元的、更具包容性的世界观。这对于我这样热衷于思考人生意义的读者来说,无疑是一份宝贵的精神食粮,它挑战了我的固有认知,促使我以更开阔的心胸去看待这个复杂的世界。

评分从文学风格上来说,这本书的语言有一种独特的韵律感和画面感,读起来非常流畅,但绝不是简单的口水话。作者的遣词造句考究而精准,用词常常带着一种老派的、令人安心的质感。我喜欢他描绘场景时那种近乎诗歌的凝练,无论是对自然景物的刻画,还是对室内环境的布置,都仿佛有光影和气味被捕捉下来。尤其是关于人与人之间微妙关系的捕捉,那种“只可意会不可言传”的默契与疏离,被作者用极其克制却有力的文字表达了出来。这让我联想到一些欧洲经典的现实主义小说,它们不依赖戏剧性的情节来驱动,而是依靠对生活本质的深刻洞察力来吸引读者。这本书的阅读门槛稍微高一点,它要求你放下浮躁的心态,真正沉浸进去,但一旦你进入了那个世界,你就会发现,这种慢节奏的阅读本身就是一种享受,是对快节奏生活的一种温柔抵抗。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有