具体描述

我心中的工笔画

关于工笔画的概述/捌

我所理解的工笔画/捌

我是怎么画工笔画的/拾壹

我的日常练习/拾叁

精挑细选的工具/拾伍

给你趁手的毛笔/拾伍

我的私用纸/拾捌

墨分五彩,千变万化/贰拾

设色的颜彩/贰拾肆

我的其他准备事项/贰拾陆

第二章钟爱白描的纯粹淡泊

线条的无穷表现力/贰拾捌

小小勾线笔却有大能量/贰拾捌

画线的技巧/叁拾壹

体会线条的韵律/叁拾叁

【案例】白描玉兰花/叁拾陆

【案例】山林小鸟/肆拾

千百年的传承精粹——十八描/肆拾伍

第三章染法,墨色的巧妙运用

格物致和,水墨的魅力/肆拾捌

分染法/肆拾捌

【案例】分染法画新篁/伍拾

罩染法/伍拾肆

【案例】罩染法画金鱼/伍拾陆

随类赋彩,墨色的结合/陆拾

烘染和接染/陆拾

【案例】垂丝海棠/陆拾贰

衬染与皴染/陆拾陆

【案例】山茶绢本/陆拾捌

第四章体会构图的逸趣

禅意的构图审美/柒拾肆

传统折枝法/柒拾肆

留一角,还是剩半边/柒拾伍

【案例】折枝海棠/柒拾陆

尺幅的灵活运用/柒拾玖

团扇构图圆品构图/柒拾玖

扇面构图折扇构图/捌拾

【案例】荷花/捌拾壹

第五章工笔心笔,画出情怀

【案例】桃之夭夭/捌拾陆

【案例】水烦鳞介/玖拾陆

【案例】素手把芙蕖/壹百零伍

【案例】寻香/壹百壹拾叁

【案例】其羽泄泄,于立于飞/壹百贰拾壹

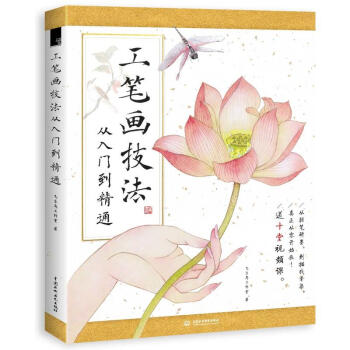

这是一本更适合初学者的工笔画技法书,不仅用轻松易懂的语言介绍了中国画发展的历史和中国画特有的审美表达,还从握笔选纸开始,结合实例细致的对工笔画的诸多技法进行分析讲解,让工笔画技巧能轻松为你我掌握。

此外,本书还附赠10堂工笔画技法基础视频课。将只靠平面的书籍难以传递的信息用立体生动的影像演示出来,直击要点帮助你更快的学会如何画好一幅工笔画。用户评价

这本书的“学习路径规划”和“进阶指导”让我看到了学习的希望和方向。作为初学者,我常常会陷入“今天学什么,明天学什么”的迷茫。这本书提供了一个非常清晰的学习路线图,从最基础的线条练习,到简单的花卉、叶片的绘制,再到复杂的构图和景物,层层递进。它会根据不同的学习阶段,给出相应的练习重点和学习目标。更重要的是,它还为有一定基础的读者提供了进阶的指导,比如如何掌握更复杂的技法,如何创新和发展自己的风格。这让我觉得这本书不仅是一本入门教材,更是一本能够伴随我长期学习和进步的书籍。它让我明白,工笔画的学习是一个循序渐进的过程,只要坚持下去,不断练习和探索,就能逐步达到精通的境界。

评分作为一名一直对国画,尤其是工笔画心生向往,但又从未真正拿起画笔的“小白”,这本书简直是我的福音。我之前也零星看过一些工笔画的教程,但总觉得要么太专业,要么太跳跃,很多基础的概念和步骤解释得不够清晰,导致我总是望而却步。这本书从最最基础的握笔姿势、墨的浓淡干湿晕染、颜色的调和以及不同笔触的运用,都做了非常细致的讲解。每一个步骤都有对应的图例,而且图例非常大,细节清晰可见,让我能够清楚地看到每一笔下去的效果。书中的讲解语言也通俗易懂,没有使用过多生僻的专业术语,即使是完全没有基础的人,也能很快理解。我尤其喜欢它关于“勾勒”部分的讲解,尝试了一下,感觉真的比我之前自己摸索要清晰很多,也更容易掌握。它不是那种“看一遍就会”的速成教程,而是循序渐进,让你打下坚实的基础,这对于想要真正学好一门技艺的人来说,是至关重要的。

评分这本书在“工具与材料”的介绍上,做得非常细致和实用,这对于初学者来说简直是救星。我之前完全不知道工笔画需要哪些工具,也不知道如何选择。这本书详细列举了毛笔、墨、颜料、纸张等必备工具,并对每一种工具的特点、规格、选择方法以及使用技巧都做了详细的说明。比如,关于毛笔,它会区分不同材质、不同笔头的毛笔,并告知我们哪种毛笔适合勾线,哪种适合渲染。关于颜料,它会介绍宣和中国画颜料的特点,以及如何选择矿物颜料和植物颜料。关于纸张,它会介绍生宣、熟宣、半生熟宣的特性,以及它们在不同工笔画技法中的应用。这些详细的信息,让我避免了盲目购买和浪费,能够更有效地配置我的绘画工具,为后续的学习打下良好的基础。

评分这本书最大的价值在于它激发了我内心深处的创作欲望。在学习的过程中,我不仅仅是机械地模仿书中的范例,更是被书中渗透出的艺术气息所感染。它不仅仅教授绘画技巧,更传递着一种对生活的热爱和对美的追求。书中的范例作品大多题材新颖,色彩明快,充满了生活气息,让人赏心悦目。它鼓励我们观察生活中的细节,从自然中汲取灵感。这一点对我来说非常重要,因为我之前总觉得艺术创作离我太遥远,这本书让我明白,艺术其实就蕴藏在我们身边,只要用心去感受,去发现,就能创作出属于自己的作品。它让我不再畏惧画笔,而是充满信心地拿起画笔,去描绘我心中的美好。这本书就像一位循循善诱的老师,耐心地引导我走进工笔画的世界,让我享受创作的乐趣。

评分这本书在“构图与意境”的讲解上,给我带来了很多新的思考。工笔画不仅仅是技法的堆砌,更重要的是传达一种意境和情感。我之前总觉得构图是一件很玄乎的事情,不知道该如何安排画面中的元素才能达到和谐美观的效果。这本书从基础的“黄金分割”、“对称构图”、“S形构图”等原理讲起,并结合大量的实际案例进行分析。它会告诉你为什么这样构图会更好看,不同的构图会带来什么样的视觉感受。更重要的是,它鼓励我们要在观察写生的基础上,发挥自己的想象力,通过对元素的取舍和组合,来创造出具有个人风格的作品。书中还提到了中国画的“留白”艺术,以及如何通过“气韵生动”来表现物体的神韵,这些都让我对工笔画有了更深层次的理解,不再仅仅停留在“画得像”的层面,而是开始思考如何“画得有灵魂”。

评分这本书在“色彩运用”这一块做得非常出色,是我之前学习过程中遇到的一个大难题。工笔画的色彩讲究“雅俗共赏”,既要有传统国画的韵味,又要符合现代人的审美。这本书在这方面给出了非常多实用且富有启发性的指导。它不仅仅是简单地告诉你“这个地方用这个颜色”,而是深入浅出地讲解了色彩的搭配原理,比如如何运用邻近色、对比色来增强画面的层次感和表现力,如何通过色彩的冷暖来烘托画面的情绪,以及如何利用色彩的饱和度和明度来区分远近和虚实。书中还提供了大量的色彩搭配范例,这些范例都非常具有参考价值,涵盖了不同主题和风格的工笔画。我尝试着书中讲解的配色方法,发现自己以前画出来的画显得单调和平面化的问题得到了很大的改善,画面一下子变得生动起来。尤其喜欢它讲解“罩染”和“提染”时的配色技巧,让我能够更好地把握色彩的深浅和层次,让画面更有立体感和通透感。

评分书中的“写生示范”部分,是我最喜欢也是觉得最有价值的部分之一。很多教程会直接给出成品图,让我们模仿,但却忽略了写生是学习绘画的基础。这本书并没有止步于此,而是详细地展示了从观察对象、提取关键特征、绘制草稿,到最终上色的整个过程。它不仅仅是画了一遍,而是包含了“为什么这样画”的思考过程。比如,在画叶子时,它会告诉你如何观察叶脉的走向,如何根据光照来区分明暗,以及如何用不同的笔触来表现叶子的质感。这些细节的讲解,让我受益匪浅。我尝试着按照书中的方法去写生,发现自己对物体的观察能力和表现能力都有了明显的提升,能够更准确地抓住物体的形态和神韵。书中的示范对象也很多样,涵盖了花鸟、走兽、人物等,能够满足不同兴趣爱好者的需求,让学习过程更加有趣和充实。

评分这本书的“疑难解答”和“常见问题分析”部分,非常贴心,可以说是为我这样的“手残党”量身定制的。在学习的过程中,我总是会遇到各种各样的问题,比如线条总是画得断断续续,颜色晕染不好,画面显得干涩等等。这本书专门辟出了章节来解答这些常见的绘画难题。它会分析问题产生的原因,并提供切实可行的解决方案。比如,针对“线条不流畅”的问题,它会讲解如何调整握笔姿势,如何控制手腕的力量,以及如何通过笔触的变化来增强线条的活力。针对“颜色晕染不自然”的问题,它会讲解如何控制水分,如何掌握颜料的浓度,以及如何运用“染”的技巧来达到柔和的过渡效果。这些内容非常有针对性,能够帮助我及时解决学习中遇到的困惑,避免因为技术上的障碍而产生挫败感。

评分这本书的包装非常简洁大方,收到时就觉得很用心。打开后,里面的纸张质感很好,摸起来很舒服,印刷色彩也相当饱满,细节之处处理得非常到位,这一点对于初学者来说尤其重要,因为很多时候我们会被模糊不清的图像误导,而这本书在这方面做得非常出色,色彩过渡自然,线条清晰,能够准确地展现出工笔画的细腻之处。书的装帧也很牢固,翻阅起来不会轻易散架,而且开本大小适中,无论是放在桌上看还是拿在手里画,都比较方便。封面设计也很有艺术感,一看就知道是关于工笔画的书籍,给人一种专业又亲切的感觉。整体的视觉呈现,无论是排版布局还是图片质量,都给我留下了非常好的第一印象,让我对接下来的学习充满了期待,也让我觉得这本书的定价物有所值,甚至物超所值,在细节上能感受到出版方的诚意和对读者的关怀。

评分这本书给我最大的惊喜在于它系统性地拆解了工笔画的创作过程。很多时候,我们看到一幅精美的工笔画,会觉得它遥不可及,不知道如何下手。这本书却非常有条理地将一个完整的绘画过程分解成一个个小的、可执行的步骤。比如,在画一朵花时,它会先讲解如何从写生稿到拓稿,然后是勾勒,再到渲染,最后是罩染和提染。每一步都有详细的文字说明,并且配有大量的示范图,这些图示不仅展示了最终效果,还包含了过程中不同阶段的画面呈现,让我能够清晰地看到每一步的变化。让我尤其受用的是它关于“打稿”和“勾勒”的讲解,不同于我之前看的很多教程直接给出成品稿,这本书会教你如何观察物体的结构,如何根据结构来绘制准确的稿子,以及如何用不同的线条来表现物体的质感和体积。这种循序渐进的教学方式,大大降低了学习的难度,让我在实践中能够一步一步地建立信心。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![绘画艺术成功捷径丛书:素描工作室2 [Drawing Workshop 2] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11076148/rBEHZlCbGJwIAAAAAADRX8bbUOQAACt0QCvFOYAANF3448.jpg)

![故宫博物院藏品大系·绘画编10:明(英汉对照) [Compendium of Collections in the Palace Museum Paintings 10] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11296585/rBEhUlIR49YIAAAAAAD3eLbmk38AACNtQKgWHsAAPeQ177.jpg)

![灵感&技法的突破:解密当代国际水彩名家创作(第2卷) [Inspirations & Technical Breakthroughs: Secrets from the Contemporary International Watercolor Masters Volume 2] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11381369/rBEhWlLN9dIIAAAAAAPIKtjux0cAAHtwgNI1a8AA8hC125.jpg)