具体描述

正版图书,放心选购!

用户评价

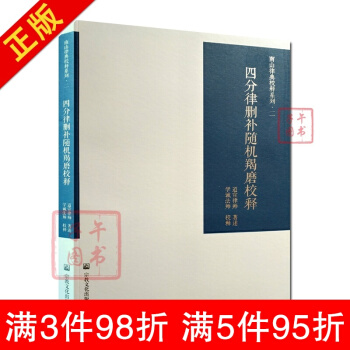

老实说,初读时我曾被其中大量的专业名词和复杂的逻辑链条所震慑,产生了一丝退却的念头。然而,正是这种挑战性,激发了我更强的求知欲。这本书并非为浅尝辄止的读者准备,它需要的是一种沉浸式的、近乎于“学徒式”的投入。一旦跨越了最初的障碍,随之而来的便是豁然开朗的体验。你会发现,作者巧妙地在看似冰冷的说理中,蕴含着对众生痛苦的深切关怀。那些看似繁琐的规定,无一不是为了导向个体解脱和集体安宁的最终目的。它教会我的,不仅仅是“做什么”和“不做什么”,更是“为何如此”的根本缘由。这是一部需要被“磨砺”的读物,它打磨的不仅是我的知识,更是我对待佛法这座宝山的恭敬心和持久力。读完后,我感觉自己的心性似乎也经过了一番细致的梳理与校正。

评分作为一个对传统文化抱有深厚情感的人,我必须赞叹这套书在装帧设计上所体现出的匠心。它散发着一种低调而内敛的庄严感,纸张的质地、字体的选择,都精准地契合了其内容的肃穆主题。拿到手里,就能感受到一种跨越时空的连接,仿佛触摸到了历史的脉搏。更重要的是,内容上那种对“真精神”的坚守令人动容。在当代社会,许多传统经典常常被简化或过度解读,但这部作品却坚持以最严谨的态度去还原律宗祖师们的原意,不回避复杂性,也不迎合流行,这份对法义纯粹性的执着,是极其可贵的。它不是提供速成的答案,而是要求读者投入时间、心力,去进行一场严肃的智力与精神上的对话。这种“慢工出细活”的治学精神,在快节奏的今天,显得尤为珍贵和难得。

评分这本书的编排布局简直是一场视觉与思想的盛宴,它将原本可能枯燥乏味的律典内容,处理得极富层次感和引导性。我发现自己很容易就能沉浸在作者构建的知识体系之中,那种从宏观的宗派精神,到微观的羯磨细则,层层递进的叙述方式,极大地降低了理解的难度。特别是那些校释和引注的部分,简直是考据癖的福音,每一个脚注都像是一条通往更深层文献的隐秘小径,让人忍不住想要循着线索去探索其源头。阅读体验是极其流畅且令人安心的,就好像身边有一位学识渊博、耐心至极的导师在为你逐一剖析难点。我甚至能够想象到,在古代的讲堂上,法师们是如何细致入微地为弟子们讲解这些戒条的。这本书的价值,不仅仅在于它传达了多少信息,更在于它构建了一种“如何学习和理解”律学的有效方法论,这对任何想要深入了解南山律宗精髓的人来说,都是无可替代的宝藏。

评分这部作品的深邃与广博,着实让我这个初涉佛法典籍的门槛者感到既敬畏又兴奋。书中对传统佛教戒律的梳理和阐释,绝非简单的文字堆砌,而是充满了历史的厚重感和法义的精微性。作者在解读这些古老规则时,展现了一种极为审慎和严谨的态度,仿佛每一个字、每一个标点符号背后,都凝聚着历代祖师大德的无数心血与思辨。我尤其欣赏它在现代语境下对“戒”这一核心概念的重新激活,让那些看似遥远的清规戒律,重新焕发出指导日常修行的生命力。阅读过程中,我时常需要停下来,反复咀嚼那些精巧的术语和微妙的区分,每一次回味,都能感受到智慧之光的重新闪烁。这不仅仅是一本学术著作,更像是一份沉甸甸的“修行指南”,它引导着我们去探寻何为真正的清净自律,以及如何在纷繁的世俗生活中坚守内心的准绳。全书的行文风格,虽然带有古典的韵味,却又不失清晰的逻辑脉络,为我们搭建了一座通往律学宝库的坚实桥梁。

评分这本书带给我的冲击,更多是在对“制度化修行”的理解上。以往我对戒律的认知相对碎片化,总觉得是外在的束缚。但通过阅读,我逐渐认识到,律宗所建立的这套羯磨体系,实际上是一种高度智慧的“集体心灵建构工程”。它不仅关乎个人品德的约束,更关乎僧团作为一个整体如何运作、如何维持其纯洁性与持续性。书中的论述,细腻地揭示了每一个仪式、每一个步骤背后的深层心理学和组织学意义。这让我对佛教的“组织智慧”产生了全新的认识——它远非简单的宗教教义,而是一套经过千年验证、用于维护群体生命力的复杂系统。阅读此书的过程,就像是在解剖一台精密运作的古代钟表,每一个齿轮、每一根发条都有其不可替代的作用,让人对古人的智慧叹为观止。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![[B331]杜甫自秦入蜀詩歌析評 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/15274221820/5992a9ebNc784c439.jpg)