具体描述

内容简介

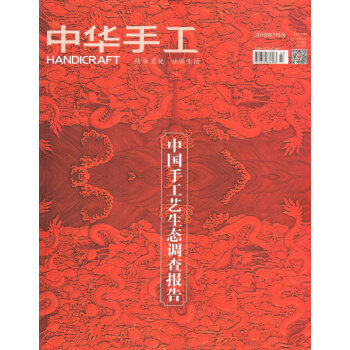

中华手工(2018年7月号)目录

前言/序言

用户评价

一本杂志,一扇窗。每次翻开《中华手工》,总感觉像是推开了一扇通往过去与现在交织的门。那个七月的刊号,我尤其印象深刻,虽然时隔许久,书中那些灵巧的双手和蕴含其中的故事依然清晰如昨。杂志的排版总是那么考究,图片精美得足以让人驻足凝视,仿佛能感受到丝线在指尖的温度,泥土的质感,或者木头的纹理。我特别喜欢那种深入挖掘传统工艺背后传承和创新的报道,它们不只是简单地展示成品,而是娓娓道来工匠们的匠心、他们的困境与坚守,还有他们如何在新时代寻找生存与发展的道路。看到那些古老技艺在当代焕发新生,我内心总是充满敬意和感动。这份杂志让我意识到,我们身边有那么多值得珍视和传承的美好,它们不仅仅是物品,更是文化、是历史、是民族的根脉。它也总能激发我的动手欲望,尽管我的手艺远不及杂志中的大师们,但那种想要去尝试,去感受,去创造的冲动,是这份杂志带给我的最直接的回馈。它让我明白,手工并非过时,而是生命力的另一种体现,是人与物、人与人、人与自然之间最直接的连接方式。

评分我一直觉得,一本好的杂志,应该像一位老友,在不经意间触动你内心最柔软的地方,或者给你带来意想不到的惊喜。《中华手工》2018年7月号,对我来说就是如此。当期的一些选题,让我眼前一亮。我尤其欣赏它对那些濒临失传的民间技艺的关注,不是那种浮光掠影的介绍,而是真正深入到工艺的每一个细节,挖掘其背后的文化意涵和社会背景。文字的讲述也十分到位,既有学术的严谨,又不失文学的温度,读起来引人入胜。那些生动的人物故事,更是让原本可能显得枯燥的工艺介绍变得鲜活起来。我记得其中有一篇关于某个地方特色刺绣的报道,作者详细介绍了绣娘们如何将自然万物的美丽,用一针一线绣入生活,将平凡的日子装点得有声有色。这让我深刻体会到,手工的魅力不仅仅在于技艺的高超,更在于它所承载的生活哲学和审美情趣。它让我重新审视我们所处的时代,思考在高速发展的今天,我们是否正在加速遗忘那些宝贵而珍贵的传统。这份杂志,无疑是在提醒我们,慢下来,去感受,去发现,去守护。

评分每次拿到《中华手工》,就像是收到了一份来自遥远时空的邀请函,邀请我去探索那些被时光打磨得愈发璀璨的民间智慧。《中华手工》(2018年7月号)这期,同样没有让我失望,它像一部精彩的纪录片,通过文字和图片,为我徐徐展开了一幅幅生动的画面。我记得其中有关于某个地域特色木雕的专题,那种精雕细琢的工艺,每一个细节都充满了生命的张力,仿佛能听见斧凿之声在耳边回响。作者的叙述逻辑清晰,角度也十分新颖,不仅仅停留在技法上,更是深入到匠人们的创作理念和对自然万物的敬畏之心。让我印象深刻的是,杂志中常常会穿插一些现代设计师与传统手工艺结合的案例,这是一种非常棒的尝试,既保留了传统的神韵,又注入了新的活力,让古老的手艺得以在当下焕发生机。这样的内容,总能给我带来很多启发,让我思考如何将传统文化与现代生活更好地融合,如何在传承中创新,在创新中发展。它让我看到了手工的无限可能,也让我对中华文化的博大精深有了更深的体会。

评分我是一个喜欢沉浸在文字和图片世界里的人,而《中华手工》杂志,尤其是2018年7月刊,就像是一个宝藏,每一次翻阅都能发现新的惊喜。《中华手工》的独特之处在于,它不仅仅展示了精美的器物,更重要的是,它深入挖掘了这些器物背后的人文价值和历史积淀。记得当期有一篇关于某个少数民族传统织锦的报道,作者的笔触细腻而富有感情,不仅描述了织锦的色彩、图案和工艺,更讲述了关于它的传说,关于它在民族生活中扮演的角色,关于它如何承载着一代代人的情感与记忆。这种叙事方式,让原本可能只被视为一件物品的织锦,瞬间变得鲜活而富有生命力,仿佛能触摸到其中蕴含的温度和情感。此外,杂志的图片质量也是极高的,每一张都像是精心设计的艺术品,色彩饱满,细节丰富,让人赏心悦目。它让我意识到,即使是在现代社会,那些看似“传统”的手工艺,依然散发着独特的光芒,它们是中华文化中最宝贵的财富之一。

评分有时,阅读一本杂志,就如同在与时间对话。《中华手工》(2018年7月号)对我而言,便是如此。它不像那些追逐潮流的快餐文化读物,而是沉静地、细腻地将那些被岁月打磨过的光华呈现出来。我尤其喜爱它对那些充满生活气息的手工的描绘,比如一些地方的民间剪纸,那些寥寥数笔却能勾勒出无限意境的作品,让我惊叹于人们的想象力和创造力。作者的文字不是干巴巴的介绍,而是充满了故事性,仿佛能看到剪纸艺人在灯下忙碌的身影,听到剪刀与纸张摩擦的细语。同时,杂志也关注了手工的教育和传承问题,这让我思考,如何在现代教育体系中,更好地发扬和普及这些宝贵的手工技艺,让下一代也能感受到手工的魅力,理解其中蕴含的文化价值。它让我明白,手工不仅仅是一种技能,更是一种生活态度,一种与世界连接的方式,一种对生活的热爱和尊重。这份杂志,就像是一盏温暖的灯,照亮了那些被忽视的美好。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有