具体描述

编辑推荐

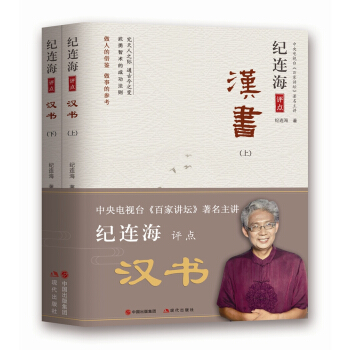

★ 百家讲坛主讲纪连海对史记人物的点评,诙谐幽默,严谨细腻,引人入胜。

★体例由原文、白话释文,点评三部分组成,释文准确传神,《百家讲坛》著名主讲人纪连海的点评,深入浅出,入木三分。

★ 全书修订百余处,原文更精准,释文更通俗,内容涵盖更广。

内容简介

《汉书》由我国东汉时期的历史学家班固编撰,记述了上起西汉的汉高祖元年(公元前206年),下至新朝的王莽地皇四年(公元23年),共230年的史事。《汉书》与《三国志》《史记》《后汉书》并称为“前四史”。

本书从《汉书》一百二十卷中,选取“纪”10篇,点评了刘邦、刘盈、吕雉、刘恭、刘弘、刘恒、刘启、刘彻、刘弗陵、刘询、刘奭、刘骜共12位人物;选取“传”41篇,点评了陈胜、韩信、季布、萧何、张良、贾谊、李广、司马相如、司马迁、东方朔、杨雄、王莽等共131位人物。

作者简介

纪连海,中国民生研究院特约研究员,北京师大二附中教师。北京市骨干教师,西城区学科带头人。CCTV-10《百家讲坛》栏目主讲人之一。其主讲“正说清代名臣”系列(和珅、纪晓岚、刘墉等)激情澎湃、诙谐幽默、设问解疑、鞭辟入里,极受欢迎,收视率屡创新高,成为亿万观众热捧的超级学术明星,被誉为《百家讲坛》“十大名嘴”中的“另类”。

目录

(上)

第一章?《汉书》卷一?高帝纪?第一 (1)

第一节?志向远大,得遇良缘 (1)

第二节?以人为本,知人善任 (4)

第三节?德主刑辅,无为而治 (12)

第二章?《汉书》卷二?惠帝纪?第二 (17)

第一节?安抚和亲,巩固边防 (17)

第二节?母后擅权,抑郁而终 (19)

第三章?《汉书》卷三?高后纪?第三 (22)

第一节?代行王权,称制监国 (22)

第二节?身死未央,诸吕覆灭 (27)

第四章?《汉书》卷四?文帝纪?第四 (31)

第一节?占卜问计,入主长安 (31)

第二节?宽政仁民,改进兵制 (34)

第三节?知人善任,虚心纳谏 (40)

第四节?拒奢尚俭,稳定局势 (42)

第五章?《汉书》卷五?景帝纪?第五 (44)

第一节?成功平叛,稳固皇权 (44)

第二节?和多战少,蓄势待发 (47)

第三节?清静恭俭,无为政治 (50)

第四节?明争暗斗,力保储位 (54)

第五节?见微知著,察人有术 (58)

第六章?《汉书》卷六?武帝纪?第六 (60)

第一节?抗击匈奴,开拓疆土 (60)

第二节?削弱地方,集权中央 (67)

第三节?改革制度,选拔人才 (68)

第四节?巫蛊之祸,痛失爱子 (71)

第五节?晚年悔悟,轮台罪己 (74)

第六节?一贤国后,两上将军 (76)

第七章?《汉书》卷七?昭帝纪?第七 (79)

第一节?幸立太子,继位大统 (79)

第二节?人君之德,识人之明 (81)

第三节?与民休息,盐铁之议 (83)

第八章?《汉书》卷八?宣帝纪?第八 (86)

第一节?潜龙异象,传奇人生 (86)

第二节?故剑情深,废恶显恩 (90)

第三节?长袖善舞,巩固皇位 (92)

第四节?整饬吏治,恢复经济 (96)

第五节?征服匈奴,巩固边防 (100)

第六节?布衣天子,常平粮仓 (107)

第九章?《汉书》卷九?元帝纪?第九 (109)

第一节?幸运天子,多才多艺 (109)

第二节?柔仁好儒,纯任德教 (112)

第三节?依赖宦官,威权旁落 (116)

第四节?昭君出塞,汉匈不争 (118)

第五节?多情王子,不幸婚姻 (120)

第十章?《汉书》卷十?成帝纪?第十 (124)

第一节?王氏发迹,贵幸倾朝 (124)

第二节?昭阳新主,飞燕争宠 (129)

第三节?燕啄皇孙,成帝绝嗣 (131)

第十一章?《汉书》卷三十一?陈胜项籍传?第一 (134)

承前启后,彪炳史册 (134)

第十二章?《汉书》卷三十二?张耳陈馀传?第二 (142)

势利之交,卒相灭亡 (142)

第十三章?《汉书》卷三十三?魏豹田儋韩王信传?第三 (148)

第一节?悲剧贵族,乱世英雄 (148)

第二节?旧国之后,及身而绝 (151)

第十四章?《汉书》卷三十四?韩彭英卢吴传?第四 (157)

第一节?草莽英雄,兔死狗烹 (157)

第二节?当刑之王,下策败北 (163)

第三节?沛丰铁杆,亡命他乡 (167)

第十五章?《汉书》卷三十五?荆燕吴传?第五 (172)

第一节?淡泊名利,功败垂成 (172)

第二节?七王之首,一代枭雄 (175)

第三节?恩威德泽,无论成败 (180)

第十六章?《汉书》卷三十六?楚元王传?第六 (183)

改良儒学,复兴诸子 (183)

第十七章?《汉书》卷三十七?季布栾布田叔传?第七 (190)

义不忘贤,明主之美 (190)

第十八章?《汉书》卷三十九?萧何曹参传?第九 (196)

第一节?名将贤相,战功赫赫 (196)

第二节?载其清净,萧规曹随 (200)

第十九章?《汉书》卷四十?张陈王周传?第十 (205)

第一节?里中分肉,一展抱负 (205)

第二节?声东击西,解救刘邦 (207)

第三节?投奔明主,施展抱负 (209)

第四节?计除敌手,荥阳围解 (211)

第五节?封韩灭项,云梦定反 (214)

第六节?美女图献,白登围解 (217)

第七节?陵母伏剑,义从新主 (219)

第八节?名将父子,俱以相亡 (220)

第二十章?《汉书》卷四十一?樊郦滕灌傅靳周传?第十一 (227)

第一节?开国元勋,屠狗为事 (227)

第二节?威而有胆,勇而有谋 (228)

第三节?高祖挚友,识才荐贤 (232)

第四节?贩绸为业,乱世从军 (235)

第五节?骁勇善战,忠于刘汉 (237)

第六节?忠心事主,名将素质 (240)

第七节?开国功臣,机动将军 (242)

第二十一章?《汉书》卷四十二?张周赵任申屠传?第十二 (246)

第一节?历算丞相,福寿两全 (246)

第二节?耿勇之士,倒霉丞相 (250)

第三节?清廉宰相,呕血而死 (255)

第二十二章?《汉书》卷四十三?郦陆朱刘叔孙传?第十三 (260)

第一节?谋士奇功,为妒而烹 (260)

第二节?陆贾主义,文化奇人 (265)

第三节?始名廉直,不终其节 (272)

第四节?关中之议,自具卓识 (275)

第五节?外和匈奴,内迁贵富 (279)

第六节?面谀之儒,自我否定 (284)

第七节?叔孙制礼,认可儒子 (287)

第八节?直谏君上,儒子之风 (290)

(下)

第二十三章?《汉书》卷四十四?淮南衡山济北王传?第十四 (295)

第一节?黄白之术,演变为仙 (295)

第二节?淮南谋逆,胎死腹中 (300)

第二十四章?《汉书》卷四十五?蒯伍江息夫传?第十五 (310)

第一节?智说县令,屈人之兵 (310)

第二节?策韩攻齐,纵横之术 (315)

第三节?蒯通乱齐,剑指何方 (318)

第四节?八公之首,身陷冤案 (323)

第五节?闾阎之隶,巫蛊之祸 (325)

第二十五章?《汉书》卷四十六?万石卫直周张传?第十六 (332)

第一节?恭敬发家,教子有方 (332)

第二节?无所事事,摆设丞相 (337)

第三节?车夫宰相,六剑镇宅 (341)

第四节?淡泊宁静,和光同尘 (343)

第二十六章?《汉书》卷四十七?文三王传?第十七 (346)

祸成骄子,致此猖狂 (346)

第二十七章?《汉书》卷四十八?贾谊传?第十八 (353)

第一节?少年有为,破格提拔 (353)

第二节?权贵毁谤,被贬长沙 (355)

第三节?居安思危,切中时弊 (359)

第四节?忧郁而死,其功不灭 (363)

第二十八章?《汉书》卷四十九?爰盎晁错传?第十九 (370)

第一节?正直之臣,慷慨之士 (370)

第二节?太子智囊,深受宠信 (374)

第三节?出谋划策,真知灼见 (377)

第四节?国之贤良,备受信任 (380)

第五节?加强集权,力主削藩 (387)

第六节?替罪羔羊,腰斩东市 (390)

第二十九章?《汉书》卷五十?张冯汲郑传?第二十 (397)

第一节?量刑依法,执法不阿 (397)

第二节?不畏权贵,耿直敢言 (403)

第三十章?《汉书》卷五十一?贾邹枚路传?第二十一 (408)

第一节?善辩邹阳,狱中上疏 (408)

第二节?直书上言,尚德缓刑 (411)

第三十一章?《汉书》卷五十二?窦田灌韩传?第二十二 (415)

稳重老成,汉之国器 (415)

第三十二章?《汉书》卷五十三?景十三王传?第二十三 (422)

第一节?高举儒学,今古之争 (422)

第二节?乐酒好内,优于文辞 (428)

第三十三章《汉书》卷五十四?李广苏建传?第二十四 (433)

勇于献身,持节不辱 (433)

第三十四章?《汉书》卷五十六?董仲舒传?第二十六 (440)

一代大儒,统一学术 (440)

第三十五章?《汉书》卷五十七?司马相如传?第二十七 (446)

琴挑文君,爱情骗局 (446)

第三十六章?《汉书》卷五十八?公孙弘卜式兒宽传?第二十八 (455)

第一节?慎厚封侯,外宽内深 (455)

第二节?道德模范,不习文章 (462)

第三节?体国恤民,功勋卓著 (466)

第三十七章?《汉书》卷五十九?张汤传?第二十九 (470)

排除异己,被冤自杀 (470)

第三十八章?《汉书》卷六十?杜周传?第三十 (475)

酷吏至酷,迎合帝意 (475)

第三十九章?《汉书》卷六十一?张骞李广利传?第三十一 (481)

第一节?凿空西域,影响深远 (481)

第二节?探索新路,开发西南 (485)

第四十章?《汉书》卷六十二?司马迁传?第三十二 (492)

史家绝唱,无韵离骚 (492)

第四十一章?《汉书》卷六十四上?严朱吾丘主父徐严终王贾传?第三十四 (499)

毛遂自荐,负众身死 (499)

第四十二章?《汉书》卷六十五?东方朔传?第三十五 (505)

第一节?晋身官场,长安索米 (505)

第二节?朝堂责己,奉旨顾问 (509)

第三节?另类遭嫉,大隐于朝 (511)

第四十三章?《汉书》卷六十六?公孙刘田王杨蔡陈郑传?第三十六 (516)

第一节?数有军功,惧于拜相 (516)

第二节?一言悟主,直达天庭 (520)

第四十四章?《汉书》卷六十八?霍光金日传?第三十八 (527)

辅佐幼帝,麒麟功臣 (527)

第四十五章?《汉书》卷七十四?魏相丙吉传?第四十四 (534)

易学治国,千古一人 (534)

第四十六章?《汉书》卷七十八?萧望之传?第四十八 (540)

辅政大臣,不平身死 (540)

第四十七章?《汉书》卷八十一?匡张孔马传?第五十一 (547)

凿壁偷光,终成名相 (547)

第四十八章?《汉书》卷八十二?王商史丹傅喜传?第五十二 (551)

贤子另类,不群傅氏 (551)

第四十九章?《汉书》卷八十四?翟方进传?第五十四 (556)

束己公约,通明宰相 (556)

第五十章?《汉书》卷八十七下?扬雄传?第五十七 (561)

扬雄美新,情系大同 (561)

第五十一章?《汉书》卷九十九中?王莽传?第六十九 (566)

第一节?动欲慕古,不切实际 (566)

第二节?性情躁扰,轻于改作 (569)

第三节?刚愎自用,所用非人 (570)

精彩书摘

第一章?《汉书》卷一?高帝纪?第一

第一节?志向远大,得遇良缘

【原文】

高祖常繇咸阳,纵观秦皇帝,喟然大息,曰:“嗟乎,大丈夫当如此矣!”

单父人吕公善沛令,辟仇,从之客,因家焉。沛中豪杰吏闻令有重客,皆往贺。萧何为主吏,主进,令诸大夫曰:“进不满千钱,坐之堂下。”高祖为亭长,素易诸吏,乃绐为谒曰“贺钱万”,实不持一钱。谒入,吕公大惊,起,迎之门。吕公者,好相人,见高祖状貌,因重敬之,引入坐上坐。萧何曰:“刘季固多大言,少成事。”高祖因狎侮诸客,遂坐上坐,无所诎。酒阑,吕公因目固留高祖。竟酒,后。吕公曰:“臣少好相人,相人多矣,无如季相,愿季自爱。臣有息女,愿为箕帚妾。”酒罢,吕媪怒吕公曰:“公始常欲奇此女,与贵人。沛令善公,求之不与,何自妄许与刘季?”吕公曰:“此非儿女子所知。”卒与高祖。吕公女即吕后也,生孝惠帝、鲁元公主。

高祖尝告归之田。吕后与两子居田中,有一老父过请饮,吕后因之。老父相后曰:“夫人天下贵人也。”令相两子,见孝惠帝,曰:“夫人所以贵者,乃此男也。”相鲁元公主,亦皆贵。老父已去,高祖适从旁舍来,吕后具言客有过,相我子母皆大贵。高祖问,曰:“未远。”乃追及,问老父。老父曰:“乡者夫人儿子皆以君,君相贵不可言。”高祖乃谢曰:“诚如父言,不敢忘德。”及高祖贵,遂不知老父处。

【译文】

高祖曾到秦都咸阳服徭役,亲眼看到秦始皇的威仪,他大声地长叹:“大丈夫就是应该像这样啊!”

单父县的吕公和沛县县令是好友,因为躲避仇家,寄居在县令家里,后来全家搬到沛县。沛县中的一些头面人物听说县令有位好朋友搬到沛县来了,都去祝贺。萧何当时是县令的僚佐,负责收礼。萧何对诸位头面人物说:“凑份子不满一千钱的,都不能入上座。”汉高祖当时当亭长,平时本来就看不起这些人,就恶作剧地在红包上自己写上姓名,并写上“贺钱一万”,实际上是一个空包。红包送进去了,吕公看见这么厚重的礼大吃一惊,亲自到大门前迎接。吕公善于看相,他看到高祖仪表非凡,特别敬重,引到客厅坐在上位。萧何说:“刘季平日只爱说大话,很少办成好事。”高祖早就看不起这些郡府中的头面人物,就毫不谦逊地坐了上位,神色自若。喝酒到了半醉的时候,吕公用眼睛示意请高祖留下,散席时,挽留高祖,让他先不要走。吕公对高祖说:“我年轻时就研究相术,看了许多人,都不如您的相高贵,希望您多多保重。我有一个亲生女儿,愿意嫁给您做妻子。”客人走后,吕公的老婆吵嚷着对吕公说:“你往日总说我们的女儿生相有福,要嫁给贵人。沛县县令和你那么好,想娶我们的女儿你都不肯,今天为什么轻易地许配给刘季?”吕公笑道:“这不是你们妇人女子所应该知道的。”结果还是坚持把女儿嫁给高祖了。吕公的女儿就是后来的吕后,生了汉孝惠帝及鲁元公主。

汉高祖曾经辞去亭长回家务农。吕后和两个孩子住在田间小棚里,有一位过路的老人向她讨要水喝,吕后还留他吃了饭。老人看了吕后的相称赞道:“夫人是天下贵人。”吕后请他给两个孩子看相,他看了孝惠帝,说:“您之所以能成为贵人,是因为有这个儿子。”他又看了鲁元公主,也说将来是位贵人。老人走后,高祖从另一间田舍回来,吕后向他说起刚才的事,说那位老人相我母子三人都是大贵之相。高祖问老人在什么地方,吕后说:“他走得不太远。”高祖追上老人求问自己的生相。老人说:“刚才说您的夫人和您的孩子等生相大贵,都是由于您的洪福。您的生相是贵不可言。”高祖连忙称谢道:“果真如老先生所说,我永远会记住您的指点之恩。”到高祖登基后,这位老人的去向却不得而知了。

【评点】

作为汉王朝的开创者刘邦,身上总是透露出许多神秘,令人们感到头疼与无奈。一个延续三百多年王朝的开创者,一位当今世界上第一大民族的命名者,居然在当皇帝前是个连名字都没有的流氓;一个和项羽较量四年没有打过胜仗的汉王,却最终迫使一代霸王乌江自刎。

除了这些,在他发迹之前,还有一段奇闻,被后人广为传诵:那就是一个被看作市井流氓的小亭长,居然娶了一位富家千金小姐,而正是这位小姐最终改变了刘邦一生的命运,甚至险些改变了汉朝乃至中国的发展方向。这个小姐就是吕雉,也就是后来的吕后。那么这位千金小姐为什么会“下嫁”给一个流氓,甘愿“鲜花插在牛粪上”呢?其中的原因,究竟是什么呢?

关于吕雉嫁给刘邦的过程,《史记》上是这么记载的:吕公因为避难来到沛县。吕公的好友沛县县令听说他有个漂亮的女儿,就向他求婚,吕公一口回绝了这桩婚事。沛县上的名人听说了吕公的到来,都争先来向吕公献礼。吕公请萧何主持献礼活动,并规定:“赠礼没超过一千钱的人,只能坐在堂下。”而就在这时,一身流氓习气的刘邦冲了进来,大声喊道:“我出一万钱。”语惊四座。吕公善于相面,见刘邦气度不凡,赶紧请刘邦坐了首位,并在席上提议要将女儿嫁给刘邦。这一席话让吕夫人很不快活,责备吕公说,你怎么要把咱宝贝女儿嫁给一个流氓呢?吕公冷笑说,这不是你们女人家能知道的。

这就是正史上的关于吕雉嫁给刘邦的过程。再看《汉书》中我们的选文,内容也基本相同,可以确定这种说法应该属实。在野史上,关于吕公为什么要将女儿嫁给刘邦,还有段吕公的话(有的又说是吕雉直接相刘邦后说的)。大概意思是,我看刘邦的相貌,是真龙天子之相,将来一定能成就一番大事业。正如选文上记载的故事,刘邦和吕雉曾遇到一神秘老头给他们算命,说吕雉和一双儿女将因刘邦而富不可言。当刘邦跑到芒砀山的时候,吕雉带着儿女居然找到了躲在山里的刘邦,理由是无论走到哪里,刘邦头顶都有团五彩之气。

这句似乎还有旁证:秦始皇说东南有王气,范增也说刘邦头上云气成五彩。但是这种种鬼话,后人能信吗?刘邦所谓有龙相,那是好听的说法,难听的说法就是这人长得确实很一般,甚至可以说很丑。再想想,刘邦左脚有七十二颗痣,简直就是黑乎乎的一团;再加上他一团江湖酒肉习气,这样的人,一个富贵人家,一个如花一般的女孩儿,怎么可能看上他?又怎么会甘愿“鲜花插在牛粪”上呢?

那么,抛去这些后人神怪的附会,真实地看待历史,吕后究竟为什么会嫁给刘邦呢?

首先是客观的时代背景。当时秦二世广修秦宫(原说阿房宫,今证明此宫不存在,因此改称秦宫),征召天下未婚女子。不少女子为了免被征进后宫忍受寂寞之苦,通常会选择草草地嫁人。因为有个固定的丈夫总比进宫受寂寞之苦要好

得多。

其次是吕公的原因。吕公为什么会跑到沛县?他可不是来旅游的。《史记》上记载,他是因为躲避仇人,跑到沛县,投奔好友沛县县令。因此,吕公到沛县的最大目的,是要保全自己一家老小的性命。所谓强龙不压地头蛇,吕公虽然很有名望,但在沛县他依旧需要找一个好的靠山,才能真正保障自己的安全。这个人理论上应该是沛县县令。但是请看看沛县县令的人际关系格局。县令之下一文一武两位帮手,萧何和曹参,他们都听小亭长刘邦的,却不听县令的;再如樊哙等一些沛县的“地头蛇”,都是刘邦的“铁哥们儿”;而沛县的父老则都对刘邦敬而远之;再加上刘邦“仁而好施”,所以沛县中最有名望的和最有实力的不是县令,而是刘邦。吕公想要在沛县立足,就必须巴结讨好刘邦。

所以当刘邦来到会场的时候,吕公赶忙把他迎到上座,接着说了些“龙相”之类的鬼话,甚至将女儿嫁给刘邦,以换取自己一家的安全。为了更加保险起见,又将二女儿嫁给了樊哙。显而易见,当时吕雉嫁给刘邦,主要目的就是确保家族在沛县的安全。

其三是刘邦的个人条件。刘邦这人胸有大志。刘邦在咸阳面对秦始皇的车驾,曾感慨道:“大丈夫当如此也。”而敢于发出同样感慨的,全天下也就只有项羽了。在当时秦朝的法律罗网之下,敢有这样的志向,足可见刘邦胸中的大志。而吕雉似乎也从没忘记丈夫这个志向,经常会巧妙地提醒刘邦,这才有了算命和云气两个谎言。

并且,当时社会的婚嫁,并不完全看重门第,更多地是看重彼此的志向。张耳、陈馀、陈平等都是破落之徒,却和刘邦一样,都娶到了富家千金。这绝不是巧合,应该属于整个时代的大风气。

综上所述,吕雉嫁给刘邦的原因中,既包括了对自身安全的考虑,也受了当时社会风气的影响;但是,绝对不会是因为刘邦有做皇帝的潜质,而进行的长期

“投资”。

用户评价

这套书的装帧设计真是别出心裁,拿到手里就有一种厚重感和年代感,纸张的质感也很好,很适合细细品读。我一直对《汉书》这部史学巨著心存敬畏,但总觉得原文晦涩难懂,难以窥其全貌。之前也尝试过一些白话译本,但总感觉失去了原汁原味的韵味和那种历史的厚重感。直到接触到这套“纪连海评点”的版本,才真正找到了一个理想的途径。它不像纯粹的学术著作那样高冷,也不像通俗读物那样过于轻浮。纪先生的评点如同一个引路人,在关键的地方轻轻点拨,让你在理解历史事件和人物的同时,也能体会到作者的用心和史家的深思熟虑。尤其是一些重要的典故和人物评价,通过他的视角去重新审视,往往能发现新的理解。这套书不仅是阅读《汉书》的工具,更像是一次与古代智者的对话,让人在历史的长河中获得了不少启发。

评分我是一个对古代官场文化比较感兴趣的读者,过去阅读史书时,总觉得那些繁复的朝堂斗争和权力制衡有些扑朔迷离。《汉书》自然是这方面的宝库,但没有好的向导,很容易迷失在人名、地名和官职名称的迷宫里。这套评点本最让我称赞的一点,就是它在处理复杂政治场景时的清晰度。纪连海先生似乎有一种魔力,能将那些错综复杂的利益集团和政治角力,用一种现代人容易理解的逻辑梳理出来,同时又保证了对历史原意的尊重。他不仅仅告诉你“发生了什么”,更深入地剖析了“为什么会发生”,以及“当时的士人是如何看待这些事件的”。这种深入浅出的讲解方式,极大地降低了阅读门槛,使得即便是对汉代制度不甚熟悉的读者,也能游刃有余地穿梭于那个波澜壮阔的时代。对于想深入了解中国古代政治运作逻辑的人来说,这套书无疑是极佳的入门石阶。

评分我本来对《汉书》的认知仅停留在“正史”的刻板印象上,认为它主要关注帝王将相的功过是非。然而,这套评点本让我看到了《汉书》中蕴含的更广阔的人文情怀和文化侧写。纪先生在评点中,常常会跳出纯粹的政治叙事,去关注那些被历史光环掩盖的普通文人和地方风俗。比如他对《地理志》的解读,就展现了汉代疆域的辽阔和不同文化区域的交融碰撞,这种对“地方志”的重视,让历史不再仅仅是京都的权力游戏,而是一个有血有肉、多元共生的社会图景。这种多维度的解读,极大地丰富了我对汉代社会的认知深度。它让我意识到,史书的价值不仅在于记录“大事件”,更在于捕捉时代的精神脉络和文化底色,而这套评点,无疑成功地做到了这一点。

评分从阅读体验上来说,这套书的排版设计堪称教科书级别的典范。清晰的主文与夹注的评点之间,保持了一种完美的视觉平衡,阅读时眼睛不会感到疲劳,信息流的切换也十分自然流畅。我尤其欣赏它对注释的精妙处理——不会将评点内容堆砌在页面底部,而是巧妙地穿插在正文的关键节点处,既不打断阅读的连贯性,又能在你需要时提供即时的洞察力。这种设计体现了编者对读者阅读习惯的深刻理解。对于一个老书虫而言,阅读体验的好坏直接决定了能否将一本大部头读完。这套书在细节上做到的精益求精,让我在长时间阅读中始终保持着愉悦的心情,这在浩瀚的史学著作中是相当难得的。它让“阅读”本身变成了一种享受。

评分说实话,我买这套书纯粹是抱着“试试看”的心态,毕竟市面上评点类的史书多如牛毛,真正能让人眼前一亮的凤毛麟角。但翻开第一卷后,我就被深深吸引住了。纪先生的文字功底极其扎实,他的评点不是简单的注释或解释,而是一种深度的文化对话。他总能抓住《汉书》叙事中的精妙之处,比如对霍去病、卫青这类“少年英雄”的描摹,或者对王莽篡汉前夕社会矛盾的铺陈,他的解读既有历史的宏观视野,又不失对个体命运的细腻关怀。更难得的是,他引用的旁证资料非常丰富,将《汉书》置于更广阔的先秦至两汉的历史脉络中去考察,使得原本静止的文字仿佛重新鲜活了起来。读完一个章节,常常需要合上书本,静坐良久,回味那种历史的沧桑感和人性的复杂性。这已经超出了普通读物的范畴,更像是一部精心打磨的史学随笔集。

评分正版,满意!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

评分此用户未填写评价内容

评分汉朝历史很有料

评分正版,满意!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

评分汉朝历史很有料

评分老纪的书都喜欢买了

评分老纪的书都喜欢买了

评分此用户未填写评价内容

评分此用户未填写评价内容

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有