具体描述

编辑推荐

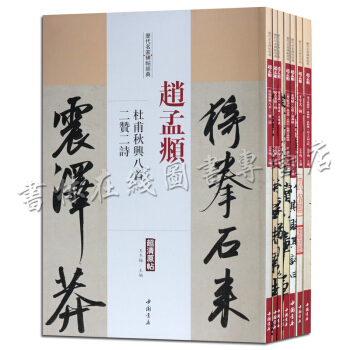

中国书法艺术源远流长,光辉灿烂。本社继第一辑《历代名家碑帖临习技法精解》(31本)——第25届“金牛杯”优秀图书银奖之后,现推出第二辑《历代名家书法珍品》(32本)。本套丛书邀请中国美术家协会、中国书法家协会会员,广东省第八、九、十届政协委员,广东省人民政府文史研究馆馆员,广东省中国画学会理事许裕长担任主编,精选历代书法名家精品,如王羲之《兰亭序》、《十七帖》,孙过庭《书谱》、草书《千字文》等代表作。采用大8开,高清全彩影印,锁线装订,很大限度地发挥图书的鉴赏功能。

内容简介

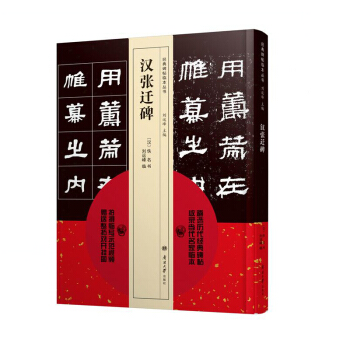

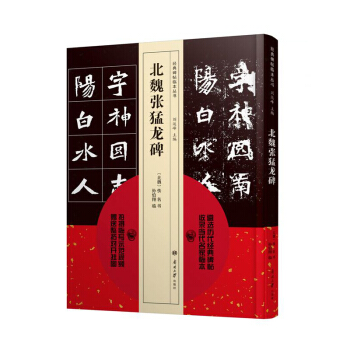

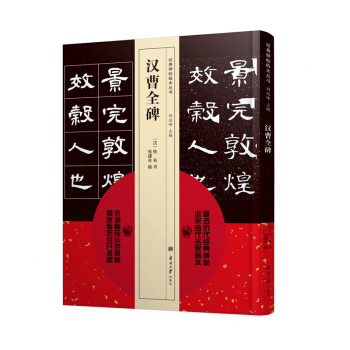

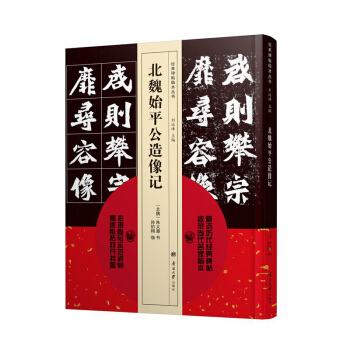

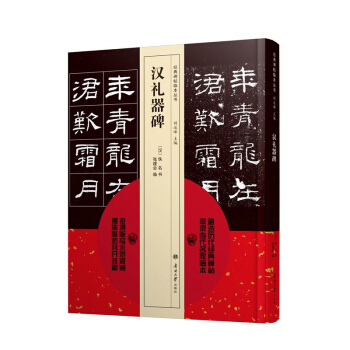

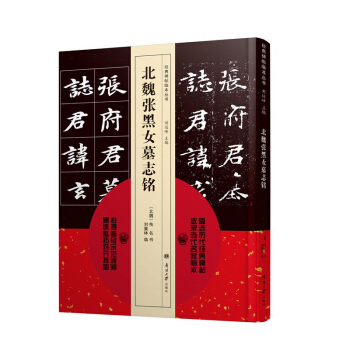

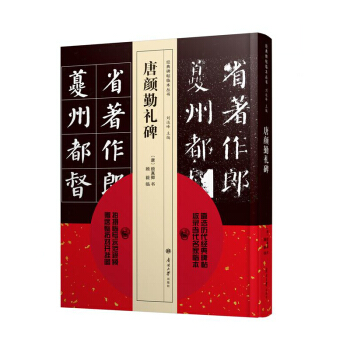

《历代名家书法珍品》丛书共32册,精选历代书法名家精品,如王羲之《兰亭序》、《十七帖》,孙过庭《书谱》、草书《千字文》等代表作。采用大8开,高清全彩影印,锁线装订,很大限度地发挥图书的鉴赏功能。

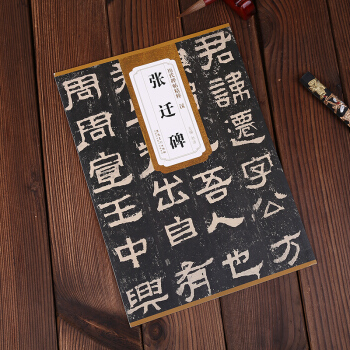

内页插图

前言/序言

董其昌(一五五五—一六三六),字玄宰,号思白、香光居士。华亭(今上海市松江区)人,明代晚期大书画家、学界泰斗。万历十七年(一五八九)中进士,授翰林院编修,后官至南京礼部尚书,卒后谥『文敏』。董其昌是中国艺术史上一名重要的书画家。在绘画领域首倡『南北宗』论,是『华亭画派』的开派者,对清代初期复古的画风影响甚大。其书法出入晋、唐,精研古帖,能自成一格,世称『香光体』。其在书画艺术的创作实践,促进了中国书画艺术理论的发展,被后学者奉为圭臬,拥有举足轻重的地位。

论其书法艺术,明末学者何三畏有言:『天真烂漫,结构森然,往往有书不尽笔,笔不尽意者,龙蛇云物,飞动腕指间,此书家最上乘也。』清代书法家王文治在《论书绝句》中赞曰:『书家神品董华亭,楮墨空元透性灵。除却平原俱避席,同时何必说张邢。』清朝康熙皇帝非常喜欢董其昌的书法,言其书法『天姿迥异,其高秀圆润之致,流行于褚墨间,非诸家所能及也。每于若不经意处,丰神独绝,如清风飘拂,微云卷舒,颇得天然之趣。尝观其结构字体,皆源于晋人。盖其生平多临《阁帖》,于《兰亭》《圣教 》,能得其运腕之法,而转笔处古劲藏锋,似拙实巧。……其昌渊源合一,故摹诸子辄得其意,而秀润之气,独时见本色。草书亦纵横排宕有致,朕甚心赏。其用墨之妙,浓淡相间,更为绝。临摹最多,每谓天姿功力俱优,良不易也。』康熙帝不仅对董其昌书法评价很高,闲暇之余也努力钻研学习其书风。上行下效,一时间『香光体』风靡大江南北,甚至成为当时官场上的通行字体。一般急功近利的士子为了混迹官场,更是不遗余力地学习临摹。或许因此之故,也有人对董其昌的书法颇有微词,认为其流于媚俗,缺乏生气,这是有失公允的。

相对于某些书法史上的天才,董其昌在书法艺术的学习中开悟较晚。早期恰因书法不佳,甚至影响了他的科举仕途。当时科举考试,书法表现也是衡量考生水平的一个重要指标。董其昌受挫于书写的不佳,发奋学书。据《画禅室随笔》记载,他学书『初师颜平原《多宝塔》,又改学虞永兴,以为唐书不如晋魏,遂仿《黄经》及钟元常《宣示表》《力命表》《还示帖》《舍丙帖》。凡三年,自谓逼古』,『比游嘉兴,得尽睹项子京家藏真迹,又见右军《官奴帖》于金陵,方悟从前妄自标评』。由此可见,他与当时大收藏家项元汴交往密切,得以饱览项氏所藏历代名家众多书画真迹,开阔了视野,开拓了思维。这一点很关键,很多人之所以没有成功就在于视野的狭窄,思维的僵化。董其昌对历代名家古帖,尤其晋唐诸家,痛下苦功,认真临摹,以古为师,谦学百家,集古法之大成,融会贯通,独成一体。

董其昌诸体皆擅,以其小楷自诩,确有独到秀丽之处,得魏晋遗风。然究其书法,应以行草为最。其行书以『二王』为宗立骨,又学颜真卿结构之宽博、米芾用锋之多变、杨凝式章法之潇散,学而化之,成就潇洒淡逸的书风。其草书则植根于颜真卿的《争座位帖》和《祭侄文稿》,并将怀素线条的细劲有力与张旭章法的气贯始终加以选择,吸收强化,使他的草书始终保持正锋,绝少偃笔、拙滞之笔。同时在用墨上他也做出了非常大胆且成功的尝试,这或许与他本身还是一名出色的画家有关。他在书法的用墨上没有像纯粹的书法家那样单调,而是追求『墨分五彩』的韵味,墨色枯湿浓淡,尽得其妙。其章法上则追求疏朗匀称的空间感,蕴含一种从容不迫的气度。与此同时,他日常又参禅悟道,将对禅理的理解与感悟也融入到书法创作,形成萧散自然、古雅平和、飘逸秀美的独特书风,得以使众人追摹。

董其昌对书法理论的发展亦有很大贡献。明末清初画家杨补辑录董其昌零篇散帙而成书的《画禅室随笔》,是一部高水准的书画理论著作。其中论书法一章指出临帖重在领会其精神,提倡『以意背临』,主张巧用笔墨,强调字体的意韵。书中许多论述,即使在今天依然有很强的指导意义。如『字之巧妙处在用笔,尤在用墨,然非多见古人真迹,不足与语此窍也』,『提笔时须定宗旨,若泛泛涂抹,书道不成形象』,『笔画中须直,不得轻易偏软』,『发笔处便要提得笔起,不使其自揠,乃是千古不传语。须悟后始肯余信也』,『最要泯没棱痕,不使笔笔在纸,素成板刻样。东坡诗论书法云「天真烂漫是吾师」,此一句丹髓也』,『用墨须使有问,不可得其枯燥,尤忌秧肥,肥则大恶道矣』。董其昌有言:『晋人书取韵,唐人书取法,宋人书取意。』这是历史上书法理论家第一次用韵、法、意三个概念划定晋、唐、宋三代书法的审美取向,而这已经成为中国书法界的定评与共识。

董其昌一生创作甚丰,传世书作有《白居易琵琶行》、《三世诰命帖》、《草书诗册》、《前后赤壁赋册》、《千字文》、《倪宽赞》、《跋烟江叠嶂图》、《岳阳楼记卷》、行书《宋之问诗》、《论碑帖》等。

用户评价

坦率地说,我购买这本书的初衷是想系统梳理一下近现代海派书画家的一个重要源头,而董其昌无疑是绕不开的关键人物。这本书的排版布局相当专业,它并非简单地将作品堆砌在一起,而是巧妙地穿插了一些背景介绍和特定时期的代表作对比。虽然我期待的是更深入的学术考证,但就作为一本高端的艺术鉴赏图集而言,它的贡献是毋庸置疑的。尤其是那些尺牍和题跋的局部特写,展现了画家在日常书写中的率真与洒脱,这与他那些精心构思的尺幅巨制又呈现出一种迷人的张力。通过观察这些细节,我开始更深刻地理解“董体”并非僵化的教条,而是一种随着心境变化的灵活表达。那些飞白的处理,那些用墨的枯湿变化,都清晰可见,这对于学习书法用笔技巧的同道中人来说,无疑是极大的启发,让我们得以避开那些粗浅的模仿,直抵精神内核。

评分这本关于董其昌书法的册子,真是让人眼前一亮。首先,装帧设计就透着一股古朴典雅的气息,纸张的质感极佳,拿在手里沉甸甸的,能感受到那种对艺术品应有的尊重。我原本以为这种“超清原帖”的宣传可能会有些夸大,但实际翻阅后,发现印刷的精细度确实令人惊叹。那些墨色的浓淡变化、笔锋的微妙转折,甚至是纸张本身的纤维纹理,都得到了非常忠实的再现。对于一个痴迷于明代书风的研究者来说,这本册子提供了前所未有的近距离观摩体验。它不仅仅是简单的摹印,更像是一次穿越时空与古人对话的旅程。我特别喜欢其中几篇行草作品的布局,董其昌那种“不激不厉,而风规自远”的境界,在这些高清图像下展现得淋漓尽致,那些看似随意的点画之间,蕴含着深厚的学养和极高的文化修养,让人不得不停下来反复揣摩,去体会那份遗世独立的文人情怀。

评分我最近在整理我的个人艺术收藏室,一直苦于找不到一套能同时满足高清晰度和学术价值的明代大家作品集。市面上很多所谓的“珍品”图册,要么是光线处理过度,失真严重;要么是装帧粗糙,一翻就掉页。这本册子完全颠覆了我的这种固有印象。它的装帧设计非常考究,似乎能感受到装帧师对每一页内容的敬畏。当我翻阅那些小楷作品时,那种静穆、清雅的书卷气几乎要溢出纸面。我尤其留意了装帧对作品边缘的处理,没有生硬的裁切感,而是非常自然地过渡,仿佛你真的面对着一幅原裱的扇面或手卷。这种对细节的执着,体现了出版方对艺术本体的尊重,而非仅仅是商业运作的产物。对于那些追求收藏品质,且对书法审美有着高标准的藏家而言,这绝对是案头必备的一件良器,是值得长期珍藏的。

评分作为一名长期致力于中国传统美学研究的学者,我总是试图在不同时代的艺术语境中寻找线索和联系。这本图集的价值不仅仅在于呈现了董其昌本人的作品,更在于它提供了一种研究范式的可能性。我希望这本书能有更详尽的注释,比如每一件作品的创作年代、藏家流转信息,以及它在董氏一生创作中的地位,这些信息能让作品从孤立的美学对象,转变为一个历史文化进程中的有机组成部分。尽管如此,仅从视觉冲击力来看,这本书已经达到了一个极高的水准。那些章法布局中体现的“平淡天真”与“浑厚内敛”的辩证统一,让人不断思索,如何在继承传统的基础上开创新的气象。它提供的是一种“可看性”,让读者能够沉浸其中,自行去构建理解的桥梁。

评分说实话,我买过不少关于明清书画大师的图集,很多时候都是冲着“超清”二字去的,结果却发现往往是放大后细节模糊,墨色发灰。这本关于董其昌的作品集,着实给我带来了一次惊喜。它的“超清”是真材实料,尤其是在那些需要精微观察的笔触收尾处,那种入木三分的力量感和微妙的提按顿挫,都被精准地捕捉了下来。我甚至能“感觉”到他运笔时的节奏感,那是一种将腕力均匀地分配到每一个字上的老道技巧。这种直观的学习体验,远胜过枯燥的理论说教。这本书的选取也很有品味,既有公认的代表作,也有一些流传不广但风格极具个性的作品,拓宽了我们对这位“书画状元”的认知维度。它像是一把钥匙,为我们打开了进入明代文人书风核心的通道,让人在惊叹于古人技艺的同时,也反思当下的创作态度。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有