具体描述

内容简介

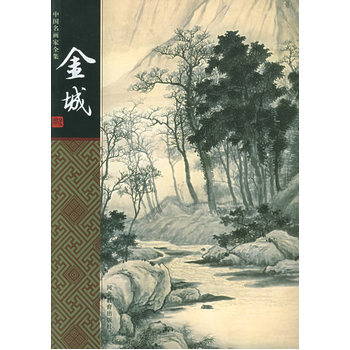

《董源潇湘图夏景山口待渡图/中国绘画名品》为董源所绘。董源运用披麻皴和点苔法来表现江南一带的自然风貌,神妙地传写出峰峦晦明、洲渚掩映、林麓烟霏的江南景色。用笔甚为草草,近视几不类物象,远观则景物粲然,在技法上极富创造性。将夏天江南的丘陵与江湖之间,草木畅茂、云气滃郁、峰峦出没、汀渚溪桥的景色表现得淋漓尽致。内页插图

精彩书评

★唐无此品,在毕宏上,近世神品,格高无与比也。——(宋)米芾

★董源画世如星凤,此卷(《潇湘图》)尤奇古荒率。僧巨然于此还丹,梅道人尝其一峦者,余何幸得卧游间耶。

——(明)董其昌

★此图(《夏景山口待渡图》)山树画法与《潇湘图》一致无二。我初意以为此卷可能为《潇湘图》的后半部,但对比觉墨色较《潇湘》图浓,应非是,论画法精密有胜于《潇湘》处。

——徐邦达

前言/序言

中华文化绵延数千年,早已成为整个人类文明的重要组成部分。绘画是其中重要一支,更因其有着独特的表现系统而辉煌于世界艺术之林。在经历了人类早期的童蒙时代之后,中国绘画便沿着自己的基因,开始了自身的发育成长。她找到了自己最佳的表现手段一笔墨丹青一和形式载体一缣帛绢纸一,深深植根于博大精深的中华思想文化土壤,在激流勇进的中华文明进程中,不可遏制地伸展自己的躯干,绽放着自己的花蕊,历经迹简意淡、细密精致、焕然求备等各个发展时期,结出了累累硕果。其问名家无数,大师辈出,人物、山水、花乌形成中国画特有的类别,在各个历史阶段各臻其美,竞相争艳,最终为世人创造了无数穷极造化、万象必尽的艺术珍品。中国绘画之所以能矫然特出,与其自有的一套技术语言、审美系统和艺术观念密不可分。水墨、重彩、浅绛、工笔、写意、白描等样式,为中国绘画呈现出奇幻多姿、备极生动的大千世界;创制意境、形神兼备、气韵生动的品赏标尺,则为中国绘画提供了一套自然旷达和崇尚体悟的审美参照;迁想妙得、穷理尽性、澄怀味象、融化物我诸艺术观念,则是儒释道思想融合在画中的精神所托。而笔墨则成为中国绘画状物、传情、通神的核心表征,成为有意味的形式,集中体现了中国人对自然、社会及与之相关联的政治、哲学、宗教、道德、文艺等方面的认识。由于士大夫很早参与绘事及其评品鉴藏,使得中国画在其「青春期」即具有了与中国文化相辅相成的成熟的理论思想,文人对绘画品格的要求和创作怡情畅神之标榜,都对后人产生了重要影响,进而导致了文人画的出现。因此,中国绘画其自身不仅具有高超的艺术价值,同时也蕴含着深厚的思想内涵和丰富的历史文化信息。由此,其历经坎坷遗存至今的作品,显得愈加珍贵,理应在创造当今新文化的过程中得到珍视和借鉴。上海书画出版社曾费时五年出齐了《中国碑帖名品》丛帖百种,获得读者极大欢迎。为了让读者完整关照同体渊源的中国书画艺术,我们决心以相同规模,出版《中国绘画名品》,以呈现中国绘画一主要是魏晋以降卷轴画一的辉煌成就。我们将以历代名家名作为对象,在汇聚本社资源和经验基础上,以艺术史的研究视野,引入多学科成果,以全新的方式赏读名作,解析技法,探寻历史文化信息,体悟画家创作情怀,追踪画作命运,引领读者由宏观探向微观,进入到这些名作的生命历程中。我们将充分利用现代电脑编辑和印刷技术,发挥纸质图书自如展读欣赏的优势,对照原作精心校核色彩,力求印品几同真迹;同时以首尾完整、高清图像、局部放大、细节展示等方式,全信息展现画作的神采。希望我们的尝试,有益于读者临摹与欣赏,更容易地获得学习的门径。千载寂寥,披图可见。有学者认为,中华民族更善于纵情直观的形象思维,历代文学艺术,尤其是绘画,似乎用其瑰丽的成就证明了这一点。我们希望通过精心的编撰、系统的出版工作,能为继承和弘扬祖国的绘画艺术,起到绵薄的推进作用,以无愧祖宗留给我们的伟大遗产。用户评价

《董源潇湘图夏景山口待渡图/中国绘画名品》这本书,给我带来了对“水墨”二字的全新认识。在现代社会,我们习惯了五彩斑斓的视觉冲击,但董源却用最朴素的水墨,描绘出如此丰富而生动的夏景。他对于墨色的运用,简直出神入化。浓墨勾勒山石的轮廓,渴笔皴擦山体的肌理,淡墨晕染出远山的朦胧。每一个笔触都充满了他对自然的敬畏和对艺术的追求。画面中的植被,虽然寥寥几笔,却充满了勃勃生机,那种“写意”的风格,恰到好处地展现了夏日的繁茂。而“待渡”的人物,虽然面积不大,却被赋予了极高的表现力。他们或静坐,或眺望,每一个眼神都仿佛诉说着故事。我尤其赞叹董源在处理水流上的技法,那种流畅而又富有力量的线条,将水的生命力表现得淋漓尽致。这本书让我明白,真正的艺术,不在于技法的繁复,而在于艺术家内心对世界的感悟和表达。

评分这本书《董源潇湘图夏景山口待渡图/中国绘画名品》,让我对中国山水画的“气韵生动”有了更深刻的理解。董源笔下的夏景,绝非静止的画面,而是充满了一种内在的生命力。那郁郁葱葱的山林,仿佛在呼吸,那潺潺流淌的溪水,仿佛在歌唱。他并非仅仅描绘客观的景物,而是将自己的情感和对自然的理解注入其中。我特别喜欢画面中对“云气”的描绘,那种朦胧的,又似乎随时会散开的云雾,给整个画面增添了无限的诗意和空间感。而“山口待渡”的人物,虽然处于画面的局部,却被赋予了重要的意义。他们的身影,在广阔的山水之间,显得渺小而又充满力量,仿佛是自然的一部分,又像是故事的讲述者。董源在构图上的安排,更是妙不可言,他巧妙地利用留白,将观众的视线引向画面的深处,让人不禁遐想连篇。这本书不仅仅是一幅画的展现,更是一个文化的传承。

评分《董源潇湘图夏景山口待渡图/中国绘画名品》这本书,让我对中国画的“笔墨情趣”有了全新的认识。董源的笔法,看似简洁,却蕴含着无穷的魅力。他对于山石的皴法运用,尤其是“解索皴”的运用,将山体的质感和纹理表现得淋漓尽致,仿佛能触摸到那些古老的岩石。而夏景的“繁茂”,在他笔下被表现得既生动又不失章法。那些树木的枝叶,虽然没有细致的描绘,却充满了生命力,仿佛能听到微风吹拂树叶的声音。我特别留意了画面中“待渡”的人物,他们的姿态和表情,虽然简单,却充满了故事感。他们不是孤立的存在,而是融入到整个山水之中,成为山水的一部分。这种“天人合一”的意境,正是中国绘画艺术的精髓所在。这本书让我看到了,水墨画的魅力,不仅仅在于其表现力,更在于其所蕴含的哲学思想和人生态度。

评分这本书《董源潇湘图夏景山口待渡图/中国绘画名品》,让我深刻体会到中国山水画的“神韵”。董源的笔下,夏景充满了生命力,那种蓬勃生长的气息,仿佛能扑面而来。他并没有过多地描绘细节,而是用一种写意的手法,将夏日的“意”捕捉出来。画面中的山峦,巍峨雄伟,给人以崇敬之感,而那些飞流的瀑布,则又增添了几分动感与活力。我尤其喜欢画面中的“水”,董源对水的描绘,既有流动感,又有力量感,仿佛能听到水流的轰鸣声。而“山口待渡”的人物,在这样壮丽的山水之中,显得渺小却又充满力量,他们是自然的一部分,也成为了故事的中心。这本书让我看到了,中国绘画艺术的独特性,它不仅仅是对客观世界的描绘,更是对内心世界的表达。

评分《董源潇湘图夏景山口待渡图/中国绘画名品》这本书,带给我的震撼是多方面的,其中最令我印象深刻的便是其在“意境”营造上的极致追求。董源的笔下,夏景并非只是简单的景物堆砌,而是将一种独特的情感和氛围融入其中。那“山口待渡”的场景,并非直白的描绘等待,而是通过人物的姿态、眼神,以及周围环境的静谧,共同传达出一种悠远、略带期盼的情绪。山间的薄雾,若有若无地笼罩着,为画面增添了几分神秘感,也烘托出人物内心的沉思。我反复端详了画面中那几株挺拔的松树,它们以一种傲然的姿态,矗立在山崖之上,似乎见证着岁月的流转和人事的变迁。董源在这些细节的处理上,无疑是极其用心的。他没有追求浮华的色彩,而是以水墨的浓淡干湿,勾勒出山水的骨骼和灵魂。每一次的提按顿挫,都充满了情感的张力。而夏景的“热烈”与“宁静”在此画中得到了巧妙的融合。山间的郁郁葱葱,展现了生命力的高涨,而待渡者的平静,则传递出一种内心的安宁。这种对比与和谐,正是中国绘画艺术的精髓所在。

评分这次有幸能拜读到《董源潇湘图夏景山口待渡图/中国绘画名品》,真是一次令人心神涤荡的艺术之旅。从翻开书页的那一刻起,我便被董源笔下那充满生命力的夏日景象所深深吸引。画面中的山峦层叠,郁郁葱葱,仿佛能感受到扑面而来的湿热气息。他对于山石的皴法运用,细腻入微,既有雄浑之势,又不失温润之感,特别是那几处险峻的山峰,用笔苍劲有力,勾勒出大自然的鬼斧神工。而画面中的水域,更是灵动非凡,波光粼粼,仿佛能听到潺潺的流水声。待渡的人物,虽然渺小,却被赋予了生命力,他们或倚靠船舷,或眺望远方,神情各异,都诉说着旅途中的思绪。我特别留意了画面右侧的那片阔叶树林,树叶的脉络清晰可见,色彩的浓淡变化处理得恰到好处,呈现出夏日植物特有的饱满和生机。董源在处理光影上的功力也令人惊叹,虽然是写实的夏景,但他巧妙地运用墨色的深浅变化,营造出一种朦胧而又真实的光感,让整个画面在视觉上更加立体,富有层次。读着这段文字,我仿佛置身于那个宁静而又充满活力的夏日,体验着古人的生活情趣,感受着自然的壮丽与细腻。这本书不仅仅是一幅画,更是一个时代,一种生活方式的缩影,让我对中国古典绘画有了更深层次的理解和体悟。

评分这次阅读《董源潇湘图夏景山口待渡图/中国绘画名品》,真是一次精神上的洗礼。董源笔下的夏景,充满了自然的野趣和生命力。他并没有刻意去雕琢,而是用一种近乎朴拙的笔法,展现了夏日山水的勃勃生机。画面中的山峦,连绵起伏,给人以雄浑壮阔之感,而那些溪流和植被,则又增添了几分灵动与柔美。我尤其欣赏他对“水”的描绘,那种流畅而又富有力量的线条,将水的动态和质感表现得淋漓尽致。而“山口待渡”的场景,则将人物的情感和山水的壮丽巧妙地融合在一起。人物的渺小,与山水的宏大形成对比,却又和谐共存,传递出一种“人在自然中”的哲学思考。这本书让我看到了,中国山水画并非只是对景物的模仿,更是对自然精神的体悟和表达。

评分《董源潇湘图夏景山口待渡图/中国绘画名品》这本书,给我最深的感受是其“意象”的丰富性。董源笔下的夏景,绝不仅仅是一幅写实的画作,更是他内心世界的投射。那“山口待渡”的场景,既有地理环境的描绘,更充满了人物的情感和故事。我反复揣摩画面中那几位人物的姿态,他们或静默,或眺望,每一个细节都仿佛诉说着一段不为人知的故事。董源的用笔,既有力量又有韵味,山石的皴法,树木的枝叶,都充满了生命力。他对于墨色的运用,更是炉火纯青,浓淡干湿的变化,营造出丰富的空间感和层次感。我常常在想,古人面对如此壮丽的山河,内心会有怎样的波澜?这本书让我看到了,中国绘画艺术的博大精深,它不仅仅是一种技艺,更是一种精神的传承。

评分《董源潇湘图夏景山口待渡图/中国绘画名品》这本书,让我对“意境”这两个字有了更深的理解。董源的夏景,不是简单的视觉呈现,而是将一种情感、一种氛围融入其中。那“山口待渡”的场景,通过人物的姿态、神情,以及周围山水的烘托,传递出一种悠远而又宁静的情绪。我特别欣赏董源在处理山石上的技法,那种“披麻皴”的运用,自然而又生动,仿佛能触摸到岩石的纹理。而画面中的树木,虽然笔触简洁,却充满了夏日的生机与活力。他对于墨色的运用,更是恰到好处,浓淡干湿的变化,营造出丰富的层次感和空间感。这本书让我看到,中国绘画的魅力,不仅仅在于其写实性,更在于其写意性,它能够将抽象的情感和意念,通过具象的画面表达出来。

评分阅读《董源潇湘图夏景山口待渡图/中国绘画名品》这本书,就像是在进行一次穿越时空的对话。董源笔下的夏景,不仅仅是自然风光,更是他观察生活、体悟人生的结晶。我常常在想,古时候的文人雅士,在这样的大好河山面前,会生发出怎样的情怀?画面中的“待渡”一幕,更是引人深思。这不仅仅是物理上的等待,更是人生旅途中,或是对前程的期盼,或是对过往的沉思。董源用他画笔的温度,将这种复杂的情感细腻地传递出来。我尤其注意到画面中山石的纹理,那种“披麻皴”的运用,自然而又生动,仿佛能触摸到岩石粗糙的质感。而水面的处理,则更加灵动,几笔轻柔的线条,便勾勒出水波的涟漪,极具动感。这本书让我看到了中国绘画在写实基础上的写意精神,它不仅仅描绘“像”什么,更重要的是描绘“意”在何处。董源在构图上的匠心独运,也值得称道,他将主体人物与宏大的山水融为一体,既突出了人,又不失景的壮阔。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有