具体描述

编辑推荐

启功先生在《漫谈学习书法》一文中,谈起临帖时说:“一个好帖,就是把笔画相近的字分了类,学起来就方便”。本书就是遵循启功先生的意图,将欧颜柳赵启五大楷书大家的字按照偏旁部首进行归类,从中找出规律,方便临写。目前市面上的楷书字帖很多,应接不暇,如何选字,如何教大家学,就是个问题。这套丛帖对于欧颜柳,从发现的*早的碑拓中找字,力求不失真;对于赵和启,从*有影响的墨迹版中找字,力求不偏颇。而且,我们为每个字都配备了书写视频,结合目前智能手机的普及应用,开创了扫码学字的先河。本选开创了“扫码学字”的先河,利用智能手机的扫码功能,临摹写字的同时,可以观看单字的书写视频,从而教与学充分结合,达到*佳学习效果。另外,本书所选范字都是精巧细选出来的,既有代表性,又有规律性,是和其它字帖明显不同。

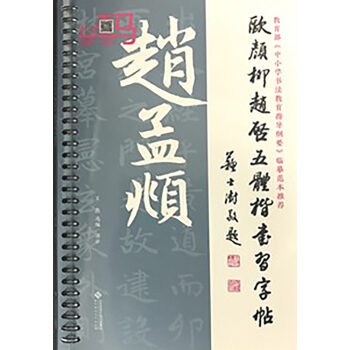

内容简介

本从书是从欧阳询、颜真卿、柳公权、赵孟頫、启功五位在书法史上有特殊影响的楷书作品中,按照一定的部首规律精心选编的楷书集成,供书法爱好者学习临摹,分五个单册,每个单册有40个常用部首,每个部首挑选出3个字,共120个字,基本覆盖楷书的整个笔画,是学习楷书的基础字。特别一提的是,本选题结合新技术,为每个单字配有书写视频。读者在学习和欣赏本书的书法单字时,既可以和宣纸并排平放精确临摹,也可以用智能手机扫单字旁边的二维码观看视频录像进行学习,是实用性和开创性的结合,是学习书法的新创举。本书是丛书之赵孟頫篇。

作者简介

王杰,原名王广杰,字劲松,河南省台前县人,毕业于北京师范大学艺术与传媒学院书法系研究生班,河南省书法家协会会员,“北京书法私塾”创办人,从事书法培训及书法教学。自幼师从乡贤王德新先生,从唐朝欧颜柳的楷书入手,正面强攻楷书,并在启功书法研究上有独特见解。2015年10月在北京师范大学京师美术馆举办《如松之盛——王杰书法求教展》2016年12月在郑州美术馆举办《如松之盛——王杰书法作品展》,受到业内专家和社会各界高度评价。

用户评价

这本书的排版布局简直是教科书级别的典范,体现了极高的专业素养。我注意到,每一页的字帖与空白练习区的比例划分得恰到好处,既保证了字帖本身的清晰度,又留出了充足的书写空间,这对于我们练习时进行临摹对照至关重要。更值得称赞的是,它的“米字格”或者“九宫格”的绘制非常精准,线条细而不弱,清晰可见,却又不会喧宾夺主,影响对原帖的观察。在一些关键的结构解析部分,编排者似乎很懂得初学者的困惑点,会用非常巧妙的方式将字体的笔画结构进行拆解和重组,这种可视化教学方式极大地降低了学习的门槛。整个页面的信息流非常顺畅,从标题到范字,再到辅助说明,逻辑清晰,层次分明,让人在阅读和练习的过程中几乎不需要做额外的思考和跳转,就能自然而然地进入状态。

评分我必须强调这本书在内容组织上的严谨性和系统性,这远超出了我之前接触过的一些同类产品。它并非简单地将范字堆砌在一起,而是遵循了一种循序渐进的内在逻辑。从最基础的点画练习开始,过渡到偏旁部首的组合,最后才是完整字的篇章练习,这个过程的设置非常符合人类的学习曲线。特别是对于一些结构复杂、易写错的笔画组合,编者煞费苦心地设计了“难点聚焦”或“误区警示”的小版块,虽然文字不多,但每一句都直击要害,像一位经验丰富的老先生在耳边提点,非常受用。这种精细化的内容打磨,让我感觉自己花的每一分钱都物有所值,它不仅仅提供了一个“看”的样本,更提供了一套完整的“学”的方法论。

评分这本书的装帧设计真是让人眼前一亮,拿到手的那一刻,就感觉到了出版方在细节上的用心。封面采用的是哑光纸质,手感温润,那种沉稳的气质一下子就抓住了我的眼球。尤其是色彩的搭配,不是那种俗气的亮色,而是带着一种典雅的灰调,让人在翻阅时就能感受到一种回归经典的愉悦感。内页的纸张选择也十分考究,厚度适中,吸墨性好,即使用我们平时练习毛笔字用的墨汁,也不会出现洇墨的情况,这对我们这些练字的人来说简直是福音。而且装订方式非常牢固,即便经常翻看和用力书写,也不用担心书页会松散脱落。整体来看,从触摸到视觉,这本书都传递出一种“匠心制作”的信号,让人在开始练习之前,心情就变得格外宁静和专注。它不仅仅是一本习字帖,更像是一件值得收藏的艺术品,放在书架上也是一道风景线。

评分这本书给我的最大感受是它在“古意”和“实用性”之间找到了一个近乎完美的平衡点。很多古帖的复刻版本,为了追求极致的古朴感,往往会牺牲掉清晰度和易读性,使得初学者望而却步。然而,这本习字帖在保留了原汁原味的笔法韵味的同时,通过现代高清印刷技术,将每一个转折、每一处提按都精准地还原了出来,丝毫没有丢失原作的神韵。它的选择字汇和篇幅的配比也非常考量当下读者的需求,既有适合快速练习的短句,也有适合静心沉思的篇章,使得无论我是在通勤的碎片时间,还是在夜晚的静心时分,都能找到合适的篇章来与古人对话。它成功地充当了一座坚实的桥梁,连接了传统书法的博大精深与现代人快节奏的学习需求。

评分对于一个长期坚持书法的爱好者来说,纸张的“耐用性”和“墨水兼容性”往往是决定一本帖子能否成为“常客”的关键因素。这本书在这方面做得相当出色。我尝试过用不同类型的毛笔,从兼毫到狼毫,再到略微干涩的羊毫,墨水也试过浓缩墨汁和稀释后的普通墨水,结果都令人满意。书写时,墨迹能很好地附着在纸面上,不会有浮在表面的漂浮感,干后层次分明,尤其是在表现一些飞白效果时,纸张的纤维能够很好地“吃住”笔锋,展现出一种自然的肌理感。这极大地提升了练习的体验感,因为你不必时刻担心自己的练习会“毁掉”一本好帖,可以放心地、大胆地去尝试和发挥,这种无后顾之忧的学习体验,实在是太棒了。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有