具体描述

内容简介

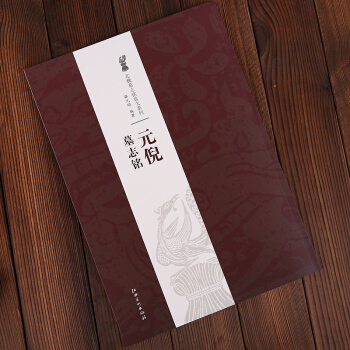

《中国古代法书选:怀仁集王羲之圣教序》介绍了,《怀仁集王羲之圣教序》碑,共计2400余字,现藏于西安博物馆。此碑内容包括唐太宗为玄奘法师翻译佛经而作的序文、太子李治的序文以及玄奘写的谢表及《般若波罗蜜多心经》,通称《三藏圣教序》。此作乃京师弘福寺僧怀仁集皇室所藏王羲之行书真迹而成,后镌刻成碑。此碑因直接从唐代所存王羲之真迹中摹出,保留了其书原貌,因而被历代书法家视为临书楷模。王羲之(303-361),字逸少,琅琊临沂人,后迁居会稽山阴(今浙江绍兴),曾任会稽内史,领右将军,人称“王右军”。王羲之正书学钟繇,草书学张芝,又“兼撮众法,备成一家”,因此有“书圣”之称。其早期书风比较质朴,晚年听取儿子王献之“易改体”的建议,变古法,书风潇洒飘逸而不失古拙沉着。他的行书儒雅蕴藉,具有一种中和之美。明代项穆《书法雅言》中说:“若逸少《圣教序记》,非有二十年精进之功,不能知其妙,亦不能下一笔,宜乎学者寥寥也。此可与知者道之。“清代朱和羹《临池心解》中也说:“能学《定武兰亭》一分,即有一分得力;学《圣教》,则浑身板俗矣。盖怀仁此序集右军字,宋人已薄之,呼为院体。谓院中习以书诰敕,士夫不学也。”内页插图

用户评价

初次翻阅时,我几乎被其内容的广度与深度所震撼,它并非仅仅是简单地将一些著名的碑帖罗列出来,而是明显经过了精心策划与编排。那些入选的法书,从魏晋的朴拙雄健,到唐代的法度森严,再到宋代的意态横生,其间的时代风格演变脉络被梳理得清晰可见,即使是对书法艺术涉猎不深的新手,也能大致领略到不同历史阶段书风的精髓所在。尤其欣赏其中对于关键作品的局部放大和细节注释,这些精到的解析,如同给初学者指明了一扇扇通往高深境界的门。例如,对于某位大家起笔时的“藏锋”处理,或者收笔时的“回锋”力度,图文并茂的阐释,远胜于枯燥的理论说教,真正做到了“授人以渔”,让我对理解和模仿有了更具体的方向感和目标性,这对于学习者来说,价值无可估量。

评分作为一名长期关注中国古典文化的人士,我特别关注这类选集在“权威性”和“可读性”上能否找到一个平衡点。这本书无疑在这方面做得非常出色。它所选用的底本似乎都经过了极为严谨的考证,没有出现那些流传已久、实则存疑的作品,这保证了学习者入门时就能接触到最纯正的范本。同时,文字部分的导读和赏析部分,虽然保持了学术的严谨性,但其用词却并非晦涩难懂的“行话”,而是力求用清晰、生动的语言来阐述笔法背后的哲学意蕴和审美取向。这使得即便是刚刚接触传统文化的爱好者,也能轻松跨入这个门槛,并从中汲取乐趣,而非仅仅感受到一种高不可攀的学术压力。它成功地架设了一座桥梁,连接了深奥的碑帖研究与广大的文化爱好者群体。

评分最令我感到惊喜的是,这套选集在细节处理上展现出的那种“匠人精神”。比如,在介绍某些特定书体风格变化的关键章节,编者不仅提供了原貌的展示,还非常贴心地加入了针对性的“对照图”或“笔法分解图”。这些辅助材料并非简单地描红,而是对特定笔画的结构、速度、提按等技术细节进行了提炼和归纳,这对于渴望掌握古代书家“笔法心诀”的学习者来说,简直是如获至宝。它不再是高高在上的艺术品陈列,而是转化为了一套可以被拆解、被学习、被内化的实用教材。这种将学术深度与实践指导无缝结合的做法,极大地提升了这本书的实用价值,使其超越了一般的鉴赏画册,成为我案头常备的“书法教科书”。

评分这本《中国古代法书选》的整体装帧设计给我留下了极其深刻的印象。外壳的用料考究,触感温润而厚重,透露出一种历经岁月沉淀的古朴气息,那种藏家级的质感,让人在捧起它的时候,就不由自主地放轻了动作,生怕惊扰了其中蕴含的千年风华。内页的纸张选择也十分精妙,米黄色的基调,既能最大程度地还原墨迹的层次感和干湿变化,又减轻了纯白纸张带来的视觉疲劳。尤其是那些高清的影印品,即便是最细微的笔锋转折、墨色的浓淡枯润,都清晰可辨,仿佛能感受到古人执笔时的呼吸与心跳。装订方面,采用的是线装的形式,虽然不如现代胶装那般轻便,但那种一页页翻阅、手感上的实在与仪式感,是任何现代印刷品都无法比拟的,尤其是在欣赏那些气韵生动的古代经典时,这种传统装帧带来的代入感是至关重要的,它让阅读行为本身,变成了一种对传统的致敬与体验。

评分这本书的排版布局,体现了一种极高的艺术修养和阅读舒适度。它巧妙地平衡了“信息量”与“留白”之间的关系。很多法书选集为了塞入更多内容,往往将字迹挤压得密不透风,让人喘不过气来,但此书则给予了每件作品足够的空间,让墨迹得以充分地呼吸和舒展。版面的重心、字体的对齐、图注的位置,都经过反复推敲,使得整体视觉效果和谐统一,达到了“形神兼备”的境界。当欣赏到那些气势恢宏的长篇作品时,书页的尺寸设计也显得十分合理,既保证了阅读时能一览无余,又方便在书桌上摊开临摹而不感到局促。这种对阅读体验的人性化关怀,体现了编者对“法书”本身所承载的文化重量的尊重。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有