具体描述

内容简介

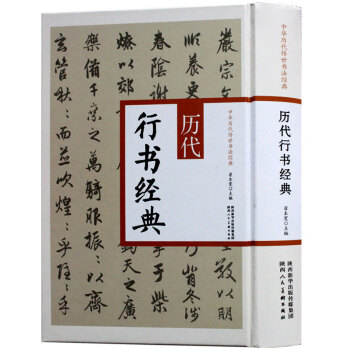

《九成宫碑》是欧阳询晚年的代表作。此碑书法,高华庄重,法度森严,笔画似方似圆处较多,间架结构布置精严,后世公认此碑为唐揩冠冕。

作者简介

陆有珠,字小泉,别署铭古屋主。1957年生,广西南宁市人,1983年毕业于广西师范大学中文系。副教授。多年从事大学语文和书法教学。多年从教,著述甚丰,以《院校书法基础教程》、《汉字演绎图典》、《快写法钢笔字帖》、《写字》、《书法大字谱》和《著名碑帖集字古诗》等。

内页插图

目录

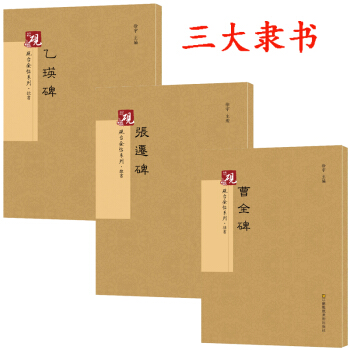

1集字创作 12八阵图 15继座右铭(节选) 18绝句 21寻隐者不遇 24鸟鸣涧 27鹿柴 30终南望馀雪 33晓出净慈寺送林子方 37江楼旧感 41出塞 45泊船瓜洲 49还自广陵 53春日 57山行 61阙题 67送友人

用户评价

作为一个长期练习书法但总觉得进步缓慢的中级爱好者,我对于选择字帖的标准非常苛刻。我最看重的是字帖的“可靠性”和“对比性”。这本书在这两方面做得非常出色,它提供的字样似乎经过了极其严谨的筛选和校对,确保了所选字体的准确性和范本的权威性。更令人称道的是,不同诗句中同一个字的写法会根据上下文进行细微的调整,这真实地反映了书法实践中的灵活性,而不是一成不变的刻板复制。通过对比这些细微差异,我开始理解了结构在不同位置的重心变化,这对于打破我过去那种机械化临摹的僵局大有裨益。这本书提供了一种进阶的学习路径,它要求学习者不仅要看清笔画,还要理解结构在整体篇章中的作用,是提升书写水平的有效工具。

评分坦白说,我购买这本书最初是抱着试试看的心态,因为市面上同类产品太多了,很容易出现“挂羊头卖狗肉”的情况。然而,这本书彻底颠覆了我的固有印象。它的内容组织逻辑非常清晰,从基础笔画的结构解析到复杂字的组合示范,循序渐进,丝毫不拖沓。我尤其欣赏它对每一个篇章的主题性划分,这使得学习可以更有目的性,而不是漫无目的地翻阅。对于那些希望系统性提高楷书水平的人来说,这本书就像一个耐心的私人导师,它不会直接告诉你答案,而是通过精心编排的范例,引导你一步步去发现和领悟书法的精髓。它教会我的不只是如何“写”欧楷,更是如何“看”欧楷,如何从大师的作品中汲取养分,这一点价值无可估量。

评分我最近对学习书法产生了浓厚的兴趣,尤其是欧阳询的“颜筋柳骨”中的“楷书之冠”,但市面上很多字帖的讲解都过于学术化或者过于简化,让人不得要领。这本书的独特之处在于它巧妙地将古诗词的意境融入了字帖的编排之中,使得学习过程不再是枯燥地模仿点横撇捺,而是在体会文字背后的文化韵味。阅读过程中,我发现自己不仅在学习运笔,更是在品味那些经典诗句的深层含义。作者在字的选择和组合上显然下了大功夫,确保了每一组集字都能在保持欧体风格的前提下,流畅地串联成一句完整的诗句,这一点对于初学者建立整体观非常有帮助。它成功地架起了一座从技术学习到艺术鉴赏的桥梁,让人在动手实践的同时,也能进行精神上的熏陶。

评分这套书的装帧设计真是让人眼前一亮,纸张的质感和印刷的清晰度都达到了很高的水准,特别是对于我们这些对书法细节有较高要求的学习者来说,这一点至关重要。每一次翻开书页,都能感受到那种纸张与油墨交织出的美感,这不仅仅是一本学习资料,更像是一件值得收藏的艺术品。每一页的排版都匠心独运,留白处理得恰到好处,使得欧楷的笔画结构在视觉上更加突出和易于辨识。我特别欣赏它在字帖细节处理上的用心,放大和缩小的比例掌握得非常精准,既能看到整体的布局,又能深入研究每一个笔锋的微妙变化。这种高品质的呈现方式,极大地提升了阅读和临摹的体验,让人在学习过程中感到愉悦和专注,而不是仅仅为了应付练习任务。总的来说,这本书在外观和内在质量上的投入,绝对物超所值,是送给自己或书法爱好者的绝佳选择。

评分我所在的学习小组最近组织了一次针对碑帖研究的集体活动,这本书成了我们讨论的焦点。大家一致认为,它在“集字”这个环节的处理上达到了一个新高度。集字帖最怕的就是生硬的拼凑感,但这本书中的诗句组合,几乎看不出刻意为之的痕迹,浑然天成,如同原本就应该这样书写一般。这种“自然天成”的效果,正是衡量一个优秀集字本的关键标准。它不仅是对欧阳询笔法的忠实还原,更是一种对中国古典文学与书法美学融合的深刻理解的体现。我们小组的资深成员指出,这本书的选诗和选字都非常考究,既有难度适中的基础篇章,也有意境深远的篇幅,非常适合不同阶段的书法学习者进行深度挖掘和交流,是一本值得反复研读的典范之作。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有