具体描述

内容简介

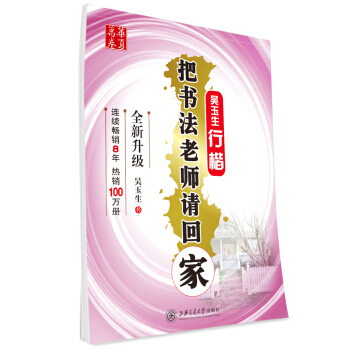

几十年来,这套《历代碑帖法书选》影响了无数书法家、书法爱好者,这套书的封面已经成为一种符号,深深地刻在几代书法家、书法爱好者的心中。文物出版社至今仍坚持启功先生教导的从书法工作者、学生角度来编辑、出版书法类图书的思路。即将出版的“了如指掌书法”系列丛书承袭“取法乎上”的书法传统,把书法史上的“老师”请出来,用现代教育学、心理学理念,以及全新编辑手段、设计技巧进行诠释,以易于学习的方式呈现给大家,有精益求精的工匠之心;重视“举一反三”训练,有授人以渔的师者之心;为让学生“体验乐趣”,在书中设置书法游戏、书法欣赏、书法故事等栏目,有千里咫尺的平易之心;为帮助学生树立自信心,“获得成就”,每课都要求学生把书法作品带回家,有孜孜以求的仁者之心;更为重要的是这套书从不同的角度,提供不同的教法和多种书风,“方法多样”给学生选择的自由,有博学多闻的通达之心。

编辑出版“了如指掌书法”不是为书法而书法,从书中反复强调“书法结构”可以看出训练方法是建立在,“写好字”的基础上,从写好字进而写好书法作品,这是正确的途径。更为可贵的是,能把书法的学习与文字学、成语、诗词等传统文化进行很好的结合,正是我提倡的“写好中国字,做好中国人”,把传统文化的种子播下去。

内页插图

目录

前言/序言

一字一世界,一笔一精神,汉字魅力无穷。

2009年,我在中国人民政治协商会议第十一届全国委员会第二次会议作“加强青少年汉字书写教育刻不容缓”主题发言,当时看到很多青少年陷入写不好——不想写——不会写汉字的恶性循环,心怀焦虑。中华文明是人类文明史上唯一没有中断的古老文明,汉字是中华文明的重要载体,因此,传承汉字文明是我们义不容辞的责任。

2010年,我联合欧阳中石等专家提交《关于加强青少年汉字书写教育》的提案,当时教育部持谨慎态度。此后,每逢两会我都提交与汉字书写相关的提案,直到2013年2月教育部发布《中小学书法教育指导纲要》。

2014年,我在全国政协十二届第三次全体会议作了“写好中国字,做好中国人”的大会发言。当时我引用了美国传教士卫三畏早在1848年说的话:“一旦废止汉字而改用字母去拼写汉语,中国就会出现数百种文字,中国将像欧洲一样四分五裂、不复存在。”这绝非耸人听闻。文字承载文明,也承载民族记忆。汉字是解读中华文明的密码,作为炎黄子孙,我们自然要把这串密码牢牢地握在手中。

这么多年来,我积极地推动青少年书法进课堂,是为了让青少年从小接触书法、亲近书法,最终目标当然不是想把他们都培养成书法家,而是让传统文化在青少年心中播下无形的种子,扎下牢固的根。就像书法与传统文化在我年少时深深地扎下根一样。

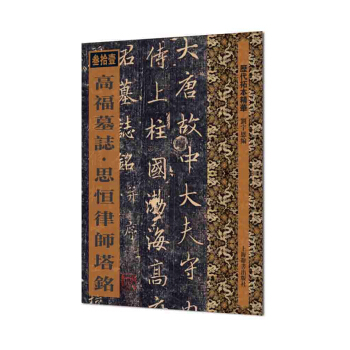

对我影响最大的人是著名学者、书法家启功先生。我追随先生几十年,耳濡目染,亲承教导,受益匪浅。早在1980年,先生就开始呼吁加强书法教育,并用三年多时间尝试培训书法老师。先生是一座宝库,当时,我在他的建议和影响下进入文物出版社工作,他曾语重心长地对我们这些书法编辑说要“踏踏实实地给孩子们编碑帖”,要求《历代碑帖法书选》“用最便宜的价格,但要推荐最好的碑帖,给全国的书法工作者和学生一个良好的范本”。为了让碑帖法书能装进学生的书包,启功先生建议把书做成标准的16开,方便学生携带和取用。

几十年来,这套《历代碑帖法书选》影响了无数书法家、书法爱好者,这套书的封面已经成为一种符号,深深地刻在几代书法家、书法爱好者的心中。文物出版社至今仍坚持启功先生教导的从书法工作者、学生角度来编辑、出版书法类图书的思路。即将出版的“了如指掌书法”系列丛书承袭“取法乎上”的书法传统,把书法史上最好的“老师”请出来,用现代教育学、心理学理念,以及全新编辑手段、设计技巧进行诠释,以易于学习的方式呈现给大家,有精益求精的工匠之心;重视“举一反三”训练,有授人以渔的师者之心;为让学生“体验乐趣”,在书中设置书法游戏、书法欣赏、书法故事等栏目,有千里咫尺的平易之心;为帮助学生树立自信心,“获得成就”,每课都要求学生把书法作品带回家,有孜孜以求的仁者之心;更为重要的是这套书从不同的角度,提供不同的教法和多种书风,“方法多样”给学生选择的自由,有博学多闻的通达之心。

编辑出版“了如指掌书法”不是为书法而书法,从书中反复强调“书法结构”可以看出训练方法是建立在,“写好字”的基础上,从写好字进而写好书法作品,这是正确的途径。更为可贵的是,能把书法的学习与文字学、成语、诗词等传统文化进行很好的结合,正是我提倡的“写好中国字,做好中国人”,把传统文化的种子播下去。

用户评价

在工具和材料的选择上,这本书也给出了非常实用的指导性意见,这对于像我一样,之前因为选错工具而屡屡受挫的新手来说,简直是福音。它没有盲目推崇昂贵的名家用品,而是根据不同阶段的学习重点,给出了不同类型毛笔的推荐清单,比如在练习基本笔画时,建议使用弹性适中的兼毫笔,以确保笔锋的控制力;而在进入结构练习后,则推荐了更具弹性的狼毫笔以追求更高的“骨力”。更为贴心的是,它还针对不同纸张的书写效果进行了对比分析,比如毛边纸、宣纸和练习用的米字格,分别会带来什么样的反馈,这种细致入微的考量,体现了作者对书法学习者实际困境的深刻理解。通过这些建议,我成功避开了不少弯路,感觉每一步都走得更加踏实和有方向感,不再是被各种眼花缭乱的书法用品搞得晕头转向了。

评分这本书的习字安排绝对是精心设计过的,它非常注重“肌肉记忆”的培养而非单纯的机械模仿。它不是简单的把柳体字帖铺开让你对着抄写,而是采取了一种“拆解—重组—应用”的学习路径。首先,会选取柳体中具有代表性的单个偏旁部首进行集中练习,比如“提土旁”、“竖心旁”等,确保你把这些基础模块的形态和力度掌握牢固。然后,再将这些模块组合起来,练习结构复杂的整字,这种由小及大的训练模式,有效避免了新手在面对整字时不知从何下手的窘境。每组练习之间都会穿插一些“错误示范与纠正”的对比图,直观地告诉你“不应该怎样”,从而加深对正确用笔的理解。这种循序渐进、目标明确的练习册设计,让每一次的练习都像是完成了一个小小的、可以立刻看到进步的任务,持续的成就感是保持学习热情的关键。

评分我个人最欣赏这本书的地方,在于它没有一上来就堆砌复杂的理论,而是采取了一种非常人性化的渐进式教学方法。开篇部分对柳体“骨架”的分析,简直是茅塞顿开的感觉,它没有停留在“要写得像”这种空泛的要求上,而是深入剖析了柳公权书法中那些独有的“瘦硬劲挺”的内在逻辑。例如,关于“横”画的起笔和收笔的处理,书中通过多个动态的模拟图示,直观地展示了“藏锋”与“侧锋”的转换技巧,这一点远比我之前看的那些厚厚的碑帖解析要来得实用和易懂。作者的语言风格非常平实,没有过多的书卷气,读起来就像一位经验丰富的前辈在手把手地指导你。尤其对那些初学者容易混淆的结构问题,比如左右结构的呼应关系、重心的高低变化,都有非常精辟的总结,让人感觉每翻开一页,都能发现一个可以立即运用到练习中的小窍门,这种即学即用的感觉,极大地增强了学习的信心和动力。

评分与其他书法教材相比,这部作品最让人惊喜的一点是,它将柳体书法与中国传统文化中的审美情趣进行了巧妙的融合解读,让学习过程变得更加有深度和趣味性。书中穿插了一些关于唐代书风的时代背景介绍,以及柳公权先生在历史上的地位和精神追求,这些内容并非枯燥的史论,而是以一种故事性的方式呈现,帮助学习者理解为什么柳体是“颜筋柳骨”中“骨”的代表。这种深层次的文化浸润,使得练习者在握笔时,不仅仅是在模仿字形,更是在试图体会那种“心正笔直”的书写态度。这种对“意境”的引导,让原本可能枯燥的描摹过程有了一种精神上的寄托和追求,感觉自己不仅仅是在学写字,更是在进行一场与古人对话的审美修行,极大地提升了对传统艺术的热爱和敬畏之心。

评分这部书的装帧设计真是让人眼前一亮,封面选用的那种带着淡淡米黄色的纸张,手感温润而不失质感,封面的烫金工艺处理得非常精细,柳体楷书的经典字形跃然纸上,透露出一种沉稳而雅致的气息。内页的用纸也很有讲究,厚度适中,墨色在上面晕染得恰到好处,即便是初学者用普通钢笔或毛笔练习,也基本不用担心洇墨的问题。排版布局上,作者显然花了不少心思,字帖和讲解部分的间距留白处理得非常科学,既保证了视觉上的舒适度,又使得学习的节奏感很强。尤其是那些关键的笔画结构图解,线条清晰,注释详细,即便是完全没有基础的人也能迅速捕捉到柳体书法的精髓所在。不得不提的是,全书的装订方式非常牢固,可以完全平摊在书桌上,这对于临摹来说简直太友好了,完全不必担心书页合拢而影响书写线条的连贯性,细节之处见真章,这点小小的设计,极大地提升了阅读和学习的体验。

评分一般 没有宣传的那么好 可惜对笔法没怎么讲

评分配送特别快,服务特别好。。。。。。。

评分好好好好好好

评分好好好好好好

评分经典解读,通俗易懂

评分此用户未填写评价内容

评分一般 没有宣传的那么好 可惜对笔法没怎么讲

评分经典解读,通俗易懂

评分收到,挺好的

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有