具体描述

产品特色

编辑推荐

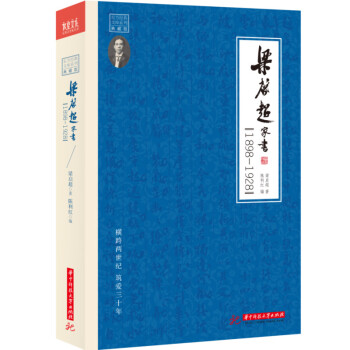

★纪念朱光潜诞辰120周年全新修订精装插图典藏版。

★美学大师朱光潜早期美学思想的集大成之作,送给年轻人的美学入门书。

★以1932年民国开明书店版本为底本全新修订。

★原汁原味展现一代美学大师精妙的语言特色和思想精华。

★精选世界美术名作,为您带来至美的视觉享受和不一样的高雅的阅读体验。

★为您解读青春的迷茫、挫折、爱与美。只有生命美丽的时候,世界才是美丽的。

★畅销80年,一版再版。被誉为青少年净化人心,美化人生的经典之作。

★夜深人静时,读一本朱光潜,让内心变得宁静一些、纯粹一些、充实一些,脱俗一些,从而找到内心深处的自己,活得从容高雅,变得更美好。

内容简介

本书是美学大师朱光潜35岁时写的一本美学入门书,是其经典代表作《文艺心理学》的缩写本和早期美学思想的集大成之作。朱光潜以感性的文笔和理性的精神,探讨了美和美感、美的规律、美的范畴等一系列美学问题,将哲学般难懂的美学写得深入浅出,本书一经出版,便成为80多年畅销不衰的经典美学作品。

当你为一些事缠得心神不宁,当你觉得生活中没有一丝阳光,当你觉得生活不快乐,请翻开这本书,听朱光潜解读青春的迷茫、挫折、爱与美,领略大师指出的生活妙谛——过情趣化的生活,过艺术化的人生——这既是一个人快乐的源泉,也是净化社会、美化生活的根本良方。

【经典语录】

人要有出世的精神才可以做入世的事业。

人生本来就是一种较广泛的艺术,每个人的生命史就是他自己的作品。

善美都是人所定的价值,不是事物所本有的特质。

实用的态度以善为目的,科学的态度以真为目的,美感的态度以美为目的。悠悠的过去只是一片漆黑的天空,我们所以还能认识出来这漆黑的天空者,全赖思想家和艺术家所散布的几点星光。朋友,让我们珍重这几点星光!让我们也努力散布几点星光去照耀那和过去一般漆黑的未来!

慢慢走,欣赏啊!

作者简介

朱光潜(1897—1986)

安徽桐城人。著名美学家、文艺理论家、教育家和翻译家。早年留学欧洲,获得英国爱丁堡大学文学硕士和法国斯特拉斯堡大学哲学博士学位。长期在北京大学、四川大学、武汉大学等高校执教,曾任中国美学学会会长、中国作家协会顾问、中国外国文学学会常务理事等职,是中国社会科学院学部委员和第六届全国政协常委,被誉为我国现代美学的开拓者和奠基者之一。

朱光潜一生硕果累累,代表作有《给青年的十二封信》《谈美》、《谈美书简》《谈修养》《西方美学史》等。他的文笔优美流畅,人生态度活泼平和,兼具感性和理性之美,被视为永远的青年导师和美学启蒙者。

精彩书评

美无形无迹,但是它伸展同情,扩充想象,增加对于人情物理的深广真确的认识。这三件事是一切真正道德的基础。

——柴静

美学是我的流亡。

——文学家 木心

美是努力活出生命的极限。

——作家 蒋勋

把简单的事情说得玄妙复杂,或把复杂的东西说得简单明白,都是不寻常的本领。前者靠联想和推理,后者靠直觉和洞察。前者非聪明人不能为,能为后者的人则不但要聪明,而且要诚实。

——学者 周国平

《朗读者》所阐扬的人与美文的熔融关系,让我想到美学家朱光潜先生曾经说过,“……文艺是情感思想的表现,也就是生机的发展。世间有许多对文艺不感兴趣的人干枯浊俗,生趣索然,其实都是一些精神方面的残废人,或是本来生机就不畅旺,或是有畅旺的生机因为窒塞而受摧残。”所以,在我看来,《朗读者》的出发点和归宿,就在于激浊扬清、拯救灵魂。

——《文艺报》

目录

《朱光潜谈美》序——朱自清/1

开场话/3

一 我们对于一棵古松的三种态度——实用的、科学的、美感的/11

二 当局者迷,旁观者清——艺术和实际人生的距离/21

三 子非鱼,安知鱼之乐——宇宙的人情化/31

四 希腊女神的雕像和血色鲜丽的英国姑娘——美感与快感/41

五 记得绿罗裙,处处怜芳草——美感与联想/49

六 灵魂在杰作中的冒险——考证、批评与欣赏/59

七 情人眼底出西施——美与自然/69

八 依样画葫芦——写实主义和理想主义的错误/79

九 大人者不失其赤子之心——艺术与游戏/89

十 空中楼阁——创造的想象/99

十一 超以象外,得其环中——创造与情感/109

十二 从心所欲,不逾矩——创造与格律/119

精彩书摘

开场话

朋友:

从写十二封信给你之后,我已经歇三年没有和你通消息了。你也许怪我疏懒,也许忘记几年前的一位老友了,但是我仍是时时挂念你的。在这几年之内,国内经过许多不幸的事变,刺耳痛心的新闻不断地传到我这里来。听说我的青年朋友之中,有些人已遭惨死,有些人已因天灾人祸而废学,有些人已经拥有高官厚禄或是正在“忙”高官厚禄。这些消息使我比听到日本出兵东三省和轰炸淞沪时更伤心。在这种时候,我总是提心吊胆地念着你。你是在惨死者之列呢,还是已经由党而官、奔走于大人先生之门而扬扬自得呢?

在这些提心吊胆的时候,我常想写点什么寄慰你。我本有许多话要说而终于缄默到现在者,也并非完全由于疏懒。在我的脑际盘旋的实际问题都很复杂错乱,它们所引起的感想也因而复杂错乱。现在的青年不应该再有复杂错乱的心境了,他们所需要的不是一盆八宝饭而是一帖清凉散。想来想去,我决定来和你谈美。

谈美!这话太突如其来了!在这个危急存亡的年头,我还有心肝来“谈风月”吗?是的,我现在谈美,正因为时机实在是太紧迫了。朋友,你知道,我是一个旧时代的人,流落在这纷纭扰攘的新时代里面,虽然也出过一番力来领略新时代的思想和情趣,仍然不免抱有许多旧时代的信仰。我坚信中国社会闹得如此之糟,不完全是制度的问题,是大半由于人心太坏。我坚信情感比理智重要,要洗刷人心,并非几句道德家言所可了事,一定要从“怡情养性”做起,一定要于饱食暖衣、高官厚禄等之外,别有较高尚、较纯洁的企求。要求人心净化,先要求人生美化。

人要有出世的精神才可以做入世的事业。现世只是一个密密无缝的利害网,一般人不能跳脱这个圈套,所以转来转去,仍是被利害两个大字系住。在利害关系方面,人己最不容易协调,人人都把自己放在首位,欺诈、凌虐、劫夺种种罪孽都种根于此。美感的世界纯粹是意象世界,超乎利害关系而独立。在创造或是欣赏艺术时,人都是从有利害关系的实用世界搬家到绝无利害关系的理想世界里去。艺术的活动是“无所为而为”的。我以为无论是讲学问或是做事业的人都要抱有一副“无所为而为”的精神,把自己所做的学问、事业当作一件艺术品看待,只求满足理想和情趣,不斤斤计较于利害得失,才可以有一番真正的成就。伟大的事业都出于宏远的眼界和豁达的胸襟。如果这两层不讲究,社会上多一个讲政治经济的人,便是多一个借党忙官的人;这种人愈多,社会愈趋于腐浊。现在一般借党忙官的政治学者和经济学者以及冒牌的哲学家和科学家所给人的印象只要一句话就说尽了——“俗不可耐”。

人心之坏,由于“未能免俗”。什么叫作“俗”?这无非是像蛆钻粪似的求温饱,不能以“无所为而为”的精神做高尚纯洁的企求;总而言之,“俗”无非是缺乏美感的修养。

在这封信里我只有一个很单纯的目的,就是研究如何“免俗”。这事本来关系各人的性分,不易以言语晓谕,我自己也还是一个“未能免俗”的人,但是我时常领略到能免俗的趣味,这大半是在玩味一首诗、一幅画或是一片自然风景的时候。我能领略到这种趣味,自信颇得力于美学的研究。在这封信里我就想把这一点心得介绍给你。假若你看过之后,看到一首诗、一幅画或是一片自然风景的时候,比从前感觉到较浓厚的趣味,懂得像什么样的经验才是美感的,然后再以美感的态度推到人生世相方面去,我的心愿就算达到了。

在写这封信之前,我曾经费过一年的光阴写了一部《文艺心理学》。这里所说的话大半在那里已经说过,我何必又多此一举呢?在那部书里我向专门研究美学的人说话,免不了引经据典,带有几分掉书囊的气味;在这里我只是向一位亲密的朋友随便谈谈,竭力求明白晓畅。在写《文艺心理学》时,我要先看几十部书才敢下笔写一章;在写这封信时,我和平时写信给我的弟弟、妹妹一样,面前一张纸,手里一管笔,想到什么便写什么,什么书也不去翻看,我所说的话都是你所能了解的,但是我不敢勉强要你全盘接收。这是一条思路,你应该趁着这条路自己去想。一切事物都有几种看法,我所说的只是一种看法,你不妨有你自己的看法。我希望你把你自己所想到的写一封回信给我。

前言/序言

序 朱自清

新文化运动以来,文艺理论的介绍各新杂志上常常看见;就中自以关于文学的为主,别的偶然一现而已。同时各杂志的插图却不断地复印西洋名画,不分时代,不论派别,大都凭编辑人或他们朋友的嗜好。也有选印雕像的,但比较少。他们有时给这些名作来一点儿说明,但不说明的时候多。青年们往往将杂志当水火,当饭菜;他们从这里得着美学的知识,正如从这里得着许多别的知识一样。他们也往往应用这点知识去欣赏,去批评别人的作品,去创造自己的。不少的诗文和绘画就如此形成。但这种东鳞西爪积累起来的知识只是“杂拌儿”;——还赶不上“杂拌儿”,因为“杂拌儿”总算应有尽有,而这种知识不然。应用起来自然是够苦的,够张罗的。

从这种凌乱的知识里,得不着清清楚楚的美感观念。徘徊于美感与快感之间,考据、批评与欣赏之间,自然美与艺术美之间,时常自己冲突,自己烦恼,而不知道怎样去解那连环。又如写实主义与理想主义就像是难分难解的一对冤家,公说公有理,婆说婆有理,各有一套天花乱坠的话。你有时乐意听这一造的,有时乐意听那一造的,好教你左右做人难!还有近年来习用的“主观的”“客观的”两个名字,也不止一回“缠夹二先生”。因此许多青年腻味了,索性一切不管,只抱着一条道理,“有文艺的嗜好就可以谈文艺”。这是“以不了了之”,究竟“谈”不出什么来。留心文艺的青年,除这等难处外,怕更有一个切身的问题等着解决的。新文化是“外国的影响”,自然不错;但说一般青年不留余地地鄙弃旧的文学艺术,却非真理。他们觉得单是旧的“注”“话”“评”“品”等不够透彻,必须放在新的眼光里看才行。但他们的力量不够应用新知识到旧材料上去,于是只好搁浅,并非他们愿意如此。

这部小书便是帮助你走出这些迷路的。首先,它让你将那些杂牌军队改编为正式军队;裁汰冗弱,补充械弹,所谓“兵在精而不在多”。其次,指给你一简捷不绕弯的道路让你走上前去,不至于彷徨在大野里,也不至于彷徨在牛角尖里。再次,它告诉你怎样在咱们的旧环境中应用新战术;它自然只能给你一两个例子看,让你可以举一反三。它矫正你的错误,针砭你的缺失,鼓励你走向前去。作者是你的熟人,他曾写给你十二封信;他态度的亲切和谈话的风趣,你是不会忘记的。在这书里他的希望是很大的,他说:

悠悠的过去只是一片漆黑的天空,我们之所以还能认识出来这漆黑的天空者,全赖思想家和艺术家所散布的几点星光。朋友,让我们珍重这几点星光!让我们也努力散布几点星光去照耀和那过去一般漆黑的未来(第一章)。

这却不是大而无当、远不可及的例话;他散布希望在每一个心里,让你相信你所能做的比你想你所能做的多。他告诉你美并不是天上掉下来的;它一半在物,一半在你,在你的手里,“一首诗的生命不是作者一个人所能维持住,也要读者帮忙才行。读者的想象和情感是生生不息的,一首诗的生命也就是生生不息的,它并非是一成不变的”(第九章)。“情感是生生不息的,意象也是生生不息的……即景可以生情,因情也可以生景。所以诗是作不尽的……诗是生命的表现。说诗已经作穷了,就不啻说生命已到了末日。”(第十一章)这便是“欣赏之中都寓有创造,创造之中也都寓有欣赏”(第九章);是精粹的理解,同时结结实实地鼓励你。

孟实先生还写了一部大书——《文艺心理学》。但这本小册子并非节略;它自成一个完整的有机体;有些是那部大书所不详的;有些是那里面没有的。——“人生的艺术化”一章是著名的例子;这是孟实先生自己最重要的理论。他分人生为广狭两义:艺术虽与“实际人生”有距离,与“整个人生”却并无隔阂;“因为艺术是情趣的表现,而情趣的根源就在人生。反之,离开艺术也便无所谓人生;因为凡是创造和欣赏都是艺术的活动”。他说:“生活上的艺术家不但能认真而且能摆脱。在认真时见出他的严肃,在摆脱时见出他的豁达。”又引西方哲人之说:“至高的善在无所为而为的玩索”,以为这“还是一种美”。又说:“一切哲学系统也都只能当作艺术作品去看。”又说:“真理在离开实用而成为情趣中心时,就已经是美感的对象……所以科学的活动也还是一种艺术的活动。”这样真、善、美便成了三位一体了。孟实先生引读者由艺术走入人生,又将人生纳入艺术之中。这种“宏远的眼界和豁达的胸襟”,值得学者深思。文艺理论当有以观其会通;局于一方一隅,是不会有真知灼见的。

1932年4月,伦敦

用户评价

阅读这本书的过程,更像是一场与一位老友的促膝长谈,他谈吐不凡,见识广博,却又丝毫没有架子。他谈论的那些关于艺术的精髓,并非高高在上、拒人于千里之外的学院派理论,而是植根于日常生活的质朴经验之中。我特别喜欢他描述那种“意境”的段落,那种模糊性、那种留白,恰恰是东方审美哲学的精髓所在。文字的张力在于它没有把话说满,而是为你留下了足够的想象空间去填补。每一次重读,都会有新的感悟,仿佛那片被描绘的风景,会随着心境的变化而呈现出不同的光影。这绝非一本用来速读的书,它需要你慢下来,用心去感受每一个词语的重量和它们之间产生的共振。书中对个体精神自由的珍视,也深深触动了我,它鼓励我们去构建属于自己的审美王国,不受外界喧嚣的干扰。这种对内在精神世界的坚守与赞美,在当下这个快速变化的时代,显得尤为珍贵和必要。

评分坦率地说,这本书的结构并非完全线性,它更像是一组围绕着“审美体验”这一核心不断旋转的同心圆。有些篇章的论述略显跳跃,需要读者具备一定的背景知识储备,才能完全跟上作者的思绪流转。然而,正是这种看似松散的结构,反而赋予了作品一种有机生长的生命力。作者在探讨古典美学范畴时,总能巧妙地将其拉回到现代人的困境与喜悦中来。他分析的那些关于“趣味”的养成,并非一蹴而就的技能,而是一种长期浸淫和自我修养的结果。我从中读出了一种对浮躁的抵制,一种对深度思考的呼唤。书中对形式与内容的辩证关系的处理,尤其值得玩味,它没有陷入二元对立的窠臼,而是展现了两者之间相互成就、相互转化的动态美感。这迫使我重新审视自己日常接触的那些光怪陆离的流行文化,思考它们究竟留下了什么,又消解了什么。

评分这本书的语言风格,可以称得上是“典雅而不晦涩”。它拥有传统知识分子的那种文字的厚重感和精准度,但又避免了过度雕琢带来的僵硬。与其说它是在“阐释”美,不如说它是在“示范”如何去感知美。作者的笔触极其细腻,尤其是在描写自然景象或艺术作品带来的心灵震撼时,总能精准捕捉到那种“似有若无”的瞬间感觉。比如他对某种光影变化、某种音乐旋律的捕捉,那种描述的精确性,让人不禁停下来,试图在自己的记忆库中寻找相似的体验与之对应。这种互动性,是这本书引人入胜的关键。它没有提供标准答案,而是提供了一把钥匙,让你去开启自己尘封已久的感觉之门。读完后,我发现自己看世界的方式似乎被微妙地调整了频道,对周围环境的感知度提高了,不再满足于粗略的“看到”,而是渴望更深层次的“领会”。

评分这部作品集,以一种近乎散文诗的笔调,探讨了人类情感与审美体验的微妙之处。作者仿佛一位饱经风霜的智者,在字里行间流淌出对生命、自然乃至艺术的深刻洞察。他没有直接给出一个僵硬的“美”的定义,而是通过一系列生活中的细微观察和哲学思考,引领读者进入一个开放的、可以自由驰骋的审美空间。读来,仿佛置身于一个清晨的林间小径,空气中弥漫着露水的清新和泥土的芬芳,每一步的踏足都伴随着对周围环境细腻的感知。尤其欣赏作者那种不疾不徐的叙事节奏,它不是为了说教,而更像是一种心与心的对话,邀请每一个心怀感触的灵魂,一同去体会那份难以言喻的“韵味”。那些关于情志的抒发,关于人生境界的探求,都以一种极其自然、不着痕迹的方式融入叙述之中,让人在不经意间,便完成了自我内心的梳理与升华。这是一种温柔的引领,而非强硬的灌输,使得阅读的过程成为一次私密的、充满启示的旅程。

评分深入阅读这部文集后,我强烈感受到它所蕴含的,超越时代局限的普世价值。这不仅仅是一部关于艺术理论的著作,更像是一部关于“如何成为一个完整的人”的指南。作者对个体生命意义的追问,对如何在物质世界中保持精神纯净的探索,放在任何一个时代都具有警醒的意义。他没有鼓吹逃避现实,而是倡导一种“入世的超脱”,即在积极参与生活的同时,保持一份审美的距离和独立的判断力。书中对“格调”的强调,对我触动很大,它提示我们,一个人的生活姿态和审美选择,构成了他独特的精神印记。这种对生命质量的关注,远比单纯的技术性评论来得深刻有力。总而言之,这是一本需要反复咀嚼、细细品味的宝藏,每一次翻阅,都能从中汲取新的力量与宁静。

评分商品不错,物流速度挺快啊

评分受益匪浅,提高了审美水平,不错哦

评分赶上活动买的很便宜 但是有几本磕碰的挤压明显 不是很喜欢

评分趁活动买的,很划算,推荐!

评分印刷精美

评分嘿嘿嘿额黑后大部分见到你第几次

评分还可以蛮好的 有需要下次会继续购买

评分速度很快好评速度很快好评速度很快好评速度很快好评

评分活动买的很优惠,正版书,物流快

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![悲剧的诞生 [Friedrich Nietzsche Die Geburt der Tragodie] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11906223/57429743N72522f84.jpg)

![译文经典:权力意志与永恒轮回 [Die Nachgelassenen Fragmente] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11926805/57a1b7f4N01c180e1.jpg)

![人文与社会译丛:柏拉图与亚里士多德 [Plato and Aristotle (Order and History Volume 3)] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11479139/53d73a40Nf192bf04.jpg)

![印度诸神的世界 印度教图像学手册 [Die Indische Gotterwelt Ein Handbuch Der Hinduistischen Ikonographie] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11900606/57443264N464f36d5.jpg)