具体描述

产品特色

编辑推荐

1.针对大众读者的中国艺术普及读物。2.散文诗的语言,又不失趣味和雅致的方式,吸引大家去了解和观赏中国书法艺术,回到中国传统的本源之中。

3.本书充满了正能量,以人评书,以书论人。作者告诉读者的是,所谓书法家绝对不是会写字或字写得好,首要的是做人,这对当今社会也是如此。

4.图文并茂,观赏性佳。

内容简介

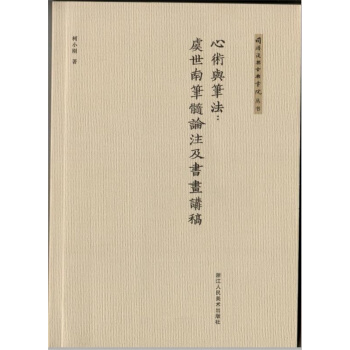

本书所谈到的都是宋朝鼎鼎大名的书法艺术家及其作品的小故事,语言通俗易懂,又不失趣味。包括苏轼、黄庭坚、米芾、王安石、宋徽宗、陆游、文天祥、辛弃疾等十几位,文章短小,共十篇篇数。是一本即便没有艺术学习基础也会迷上的中国艺术欣赏文字。作者简介

王渐鸣,本名王建民,号砚溪,斋名邻蕉馆,1979年6月生于江西省峡江县长岭村。中国书法家协会会员、江西省作家协会会员。自幼雅好诗书,怀文人梦想。善行书,出入帖学诸家,独抒性灵,有书卷气,多次在省市及全国展赛中入展或获奖。为文或清丽典雅,或沉郁厚重,散文、诗歌和艺术评论散见于各杂志报刊,曾连续四届荣获“白鹭洲文学奖”。目录

写在书前的话*讲 韭花香散梅影疏

第二讲 醉翁寂寞沙溪冷

第三讲 纸短情长宋四家

第四讲 快阁不快忆庭坚

第五讲 率意疾书拗相公

第六讲 亦嗟亦怨帝王笔

第七讲 纸墨应仇奸臣字

第八讲 诗书难遣一放翁

第九讲 一介书生万古雄

第十讲 笔泻英芒照乾坤

精彩书摘

《书如其人:宋朝那些人和字》:但林逋和陶渊明。毕竟还是有区别的。陶渊明是先为宫再弃宫,不为五斗米折腰,归隐后享受的是田园之乐。而林逋人在孤山.但心并不排斥尘世。从后人辑的《林和靖集》中可见,他与大量的达宫贵人、高僧文士都有交往,诗书酚!答。乐此不疲。而所谈的,也并不止于风月。范仲淹访林逋留诗四首,有句云:“莫道隐君同德少,尊前长挹圣贤清。”你看,他也会为圣主唱赞歌啊!林逋的隐居,并不是他受过打击看破世道。我宁信这只是他个人的性情而已。他教育侄子林宥读书,考取功名,当其中第,林逋同样为之喜不自禁,作诗以记,末句云:“岩扉掩罢无他意,但蒸灵芜感圣明。”他对现实并没有抵触,相反还非常感戴,这是一个心理健康人的真实表达,犯不着与杨凝式一样去扭曲自己。

因为他活得真实,他也写情诗:

吴山青,越山青,两岸青山相送迎,谁知离别情?

君泪盈,妾泪盈,罗带同心结未成。江头潮已平。

这首《长相思》被辑入《林和靖集》,后来有人为之不平,以为卿卿我我何似高人语!要知道。谁都年轻过,哪个少女不怀春,哪个男子不钟情? 这才是真实的林逋,而不是贴上隐士标签后的林和靖!

林逋善诗,但作完诗后每每不自惜,随意弃置。有人说你这样太不应该了,他说:“吾方晦迹林壑,且不欲以诗名一时,况后世乎?”这才是活得坦荡洒脱心无挂碍呀!正是有了这样的诗才,有了这样的高格,人们才敬仰他,传颂他。诗既不自借,要想留得他的字就更是难了。好在,天自眷顾,林逋的字,传世有三件。

若要从“法”的层面去解读林逋的书法,未免太庸俗了,用时兴的话说,“你这样会没有朋友的”。林逋作字,从来就不用想怎么写,写给什么人看,他一介尘外之人,做任何事都是从自己的心出发的,心静,字就静;心宽,字也宽。你看他《自书诗》卷那疏可走马的行距,比杨凝式的《韭花帖》还要空灵十几倍哩!你有没有读出“雪后园林才半树,水边篱落忽横枝”和“天与云与山与水,上下一白”的意境和况味?反正黄庭坚是读懂了,他说:“林处士书清气照人,其端劲有骨,亦斯人涉世也。”这不就是书如其人吗?陆游更厉害,看出了林逋书法的神力:“君复(林逋字)书法自高胜绝人,予每见之,方病不药而愈,方饥不食而饱。”慢慢地,林逋被幻化为文人精神的偶像,被后世咏唱,孤山上的梅花,也就一直冷艳艳地开到今天,不曾凋绝。

杨凝式和林逋,一个疯子,一个处士,虽然各有各的命运,但最终都回归生命的本真。所以,他们的书法,可以用来读,用来悟,都不可用来学,要学也只能师其心而不师其迹。要知道,每个人的存在,天地无二,正如杨凝式的“韭花”不再得,万梅影里再也找不到最先为林逋开过的那一朵。

……

前言/序言

用户评价

这本书的阅读节奏把握得恰到好处,它不是那种让你一口气读完就丢在一边的快餐读物,而更像是一坛需要时间慢慢开启的老酒。作者的叙事逻辑清晰,层层递进,即便涉及相对复杂的历史背景和人物关系,也处理得井井有条,丝毫不会让人感到迷茫。我最欣赏的是它在宏大叙事和个体命运之间的巧妙切换。它既能描绘出宋代社会整体的文化氛围和时代精神,又能精准地切入到某个文人的内心世界,展现其在时代洪流中的挣扎与坚守。这种处理方式,使得人物形象立体丰满,不再是教科书上扁平的符号,而是有血有肉、有情有欲的鲜活个体。阅读时,我经常会产生一种强烈的共鸣,那种对理想的执着,对世事的洞察,即便隔了千年,依然能触动当代读者的心弦。文字的韵律感也值得称赞,它有一种独特的慢板之美,读起来朗朗上口,却又蕴含着深厚的思辨力量,让人在不知不觉中沉浸其中,体会到文字本身的张力与美感。

评分坦白说,这本书初看起来有些“慢热”,它的美不在于那些引人注目的耸人听闻的段落,而在于其内在的肌理和光泽。作者似乎并不急于向读者展示其博学的渊源,而是选择了一种更加内敛和含蓄的方式来构建其思想体系。阅读过程中,我发现自己需要调动更多的联想和理解力,去捕捉那些隐藏在字里行间的文化密码和历史典故。这对我来说,是一种知识上的挑战,但同时也是一种极大的精神满足。它迫使我跳出现有的思维定势,去重新审视和理解宋代知识分子的精神世界。特别是对于一些关键概念的阐释,作者的处理方式非常微妙,既尊重了历史的复杂性,又为现代读者搭建了一座可以理解的桥梁。这本书的书写风格,与其说是“论述”,不如说是“体悟”,它更像是一位资深学者在向你娓娓道来他多年沉潜于历史深处的感悟,充满了真诚和敬畏之心。

评分这本书的文字呈现出一种别样的“克制之美”。它没有使用时下流行的一些夸张、戏剧化的叙事手法,反而坚持了一种近乎于古典的、平实的笔触。然而,这种平实绝非平庸,恰恰相反,正是这种沉静的力量,让故事和人物的力量得以缓缓释放,如同深埋的宝藏,需要耐心挖掘。我尤其对作者组织材料的方式印象深刻,他似乎总能找到最意想不到的视角去切入一个我们自以为已经熟悉的议题,从而带来耳目一新的观感。每一次翻页,都像是在进行一次精密的考古发掘,每一点新的发现都让之前建立起来的认知结构发生微妙的震动和重组。这种阅读体验是极其深刻的,它不提供标准答案,而是鼓励读者去建立自己的判断和理解体系。这本书的价值,很大程度上体现在它激发出的思考深度,而不是其信息量的堆砌。

评分这本书的装帧设计简直是一场视觉盛宴,从封面到内页的排版都透露出一种沉稳而典雅的气息。初次翻阅,就被它那种扑面而来的历史厚重感所吸引。作者在文字的选择上极为考究,用词精准,没有丝毫的堆砌或浮夸,仿佛每一个字都经过了深思熟虑,如同宋人品茗一般,回味无穷。阅读过程中,我常常会停下来,细细揣摩那些描述细节的句子,它们不仅仅是文字的堆砌,更像是一扇扇通往那个时代的窗户,让我得以窥见彼时的风土人情和士大夫阶层的精神风貌。特别是对于一些特定历史事件的梳理和人物命运的勾勒,那种不动声色的叙事方式,反而更具穿透力,让人在平静的文字下感受到历史暗流的涌动。我尤其欣赏作者对于细节捕捉的敏锐度,比如对当时文人士大夫日常用具的描绘,或是对他们言谈举止的刻画,都显得那么真实可信,让人仿佛身临其境,体验那种“雅”到极致的生活美学。这本书的整体阅读体验,是一种与古人进行精神对话的享受,它的文字本身就具有一种值得玩味的艺术价值。

评分从一个普通爱好者的角度来看,这本书的阅读门槛虽然不低,但绝对是值得为之付出的。作者构建了一个非常精致的“宋代精神图景”,这个图景细腻到连光影的变化都能被捕捉。阅读时,我常常想象自己正坐在一个雅致的宋式庭院中,听着远处传来的丝竹之声,感受着那种独有的、浸润在生活细节里的文化品味。书中对“文人”这个身份的探讨,达到了一个很高的境界,它超越了简单的身份标签,深入到了那个群体如何安放自己的灵魂,如何在体制与自我之间寻求平衡的哲学层面。文字的流畅度和逻辑性使得阅读过程保持着高度的专注度,几乎没有出现“读不下去”的时刻,反而随着阅读的深入,我对那位“人”与“字”的关联产生了更加复杂和深刻的理解。这是一本需要细细品味的著作,每一次重读,都可能带来新的感悟和体味。

评分很好

评分很好

评分好!!!!!!

评分很好

评分很好

评分好!!!!!!

评分很好

评分好!!!!!!

评分很好

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有