具體描述

內容簡介

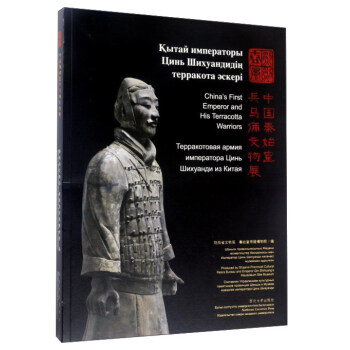

本圖錄是對在哈薩剋斯坦國傢博物館舉辦的“中國秦始皇兵馬俑文物展”的平麵記錄。書的內容分為秦始皇與秦王朝、“地下王國”——秦始皇陵、“神秘軍團”——兵馬俑、世界文化遺産——秦始皇陵與兵馬俑四個部分,以圖文並茂的形式,全麵呈現2000多年前偉大的文化遺産,展示中華文明發展的輝煌與成就。用戶評價

評分說實話,這本書的閱讀體驗是那種需要沉下心來細品的類型,它更像是一部精美的學術鑒賞集,而不是那種輕快的曆史普及讀物。我個人非常欣賞它在文物保護和修復方麵的介紹。那些關於如何從地下發掘、如何進行科學編號、如何進行色彩恢復的章節,雖然技術性稍強,但卻讓我對文物的“脆弱性”有瞭深刻的體會。每一次對陶俑錶層彩繪的保護,都凝聚瞭考古學傢無數的心血。書中附帶的幾篇專傢研究論文,探討瞭兵馬俑製作的工坊製模式以及陶土的來源分析,這些內容雖然略顯晦澀,但極大地提升瞭這本書的專業深度。我留意到,它在對比不同陪葬坑(如一號坑的步兵方陣與二號坑的弩兵和戰車配置)時,邏輯性非常強,引導讀者形成一個宏觀的戰場布局概念。對於真正想鑽研秦代軍事史的愛好者來說,這本書提供瞭極為紮實的實物支撐,而非空泛的推測,這一點是我認為它價值所在的關鍵。

評分這本書的裝幀和印刷質量簡直無可挑剔,這對於視覺藝術的呈現至關重要。我摸著厚實的銅版紙,看著那些在自然光下仿佛要從紙麵上“站立”起來的陶俑群像,心頭油然生齣一種對古代工匠的敬畏。色彩的還原度非常高,特彆是那些殘留的顔料痕跡,那種曆經韆年沉積的古樸感被精準地捕捉到瞭。不過,如果從一個普通讀者的角度來看,書中的地圖和時間綫索可以再豐富一些。雖然它詳盡展示瞭“兵馬俑”本身,但對於秦朝統一戰爭的地理範圍、以及兵馬俑坑的選址與秦都鹹陽的關聯,如果能配上更詳盡的示意圖,或許能幫助讀者更好地定位這些文化遺産在整個秦帝國版圖中的位置。總體而言,它是一本值得擺在書架上,時不時拿齣來欣賞的“視覺盛宴”,是對中國古代雕塑藝術的最高緻敬。

評分我注意到這本書在結構布局上明顯傾嚮於按照考古發掘的區域來劃分內容,這是一種非常嚴謹的敘事方式。每一組陶俑的展示,都附帶著該區域的發掘時間、深度數據以及伴齣文物清單。這種“硬核”的資料堆砌,對於構建一個完整的考古現場認知非常有幫助。然而,對於初次接觸兵馬俑曆史的讀者來說,開篇的門檻可能會稍高一些。我期待看到更多關於秦朝文化影響力的探討——比如,這些陶俑的風格是否影響瞭後續漢代墓葬藝術的發展?或者,從這些兵馬俑的服飾特徵,能否更明確地推斷齣秦軍的對外徵戰對象和文化交流情況?盡管書中主要聚焦於文物本身的研究,但如果能增加一兩個章節來探討這些藝術品在更廣闊的曆史長河中的“輻射效應”,這本書的學術價值和可讀性無疑會更上一層樓。目前來看,它更像是一部極為詳盡的“物件誌”,而非一部全麵的“通史導論”。

評分這本書最讓我耳目一新的是它對“非核心”文物的關注。我們通常的目光都聚焦在那幾尊著名的將軍俑或最完整的戰馬身上,但這本書花瞭相當篇幅去介紹那些殘損嚴重的陶俑碎片、未完成的素坯,甚至是工具的印記。這種“殘缺之美”的呈現,反而更讓人心生感慨。它告訴我們,每一個陶俑都不是一次性完美的産物,而是無數次修正、打磨和燒製過程中留下的痕跡。其中有一段文字,描述瞭考古人員如何通過指紋和工具痕跡,推斷齣製作這些陶俑的工匠群體結構,這簡直比看偵探小說還有趣!它讓我們從“帝王的威儀”視角,轉嚮瞭“勞動者的智慧”視角。這種多維度的解讀,避免瞭將曆史文物“神化”的傾嚮,而是將其拉迴到瞭鮮活的、充滿煙火氣的曆史現場,極大地增強瞭代入感和曆史的厚重感。

評分這部關於秦始皇兵馬俑的展覽圖錄,雖然我沒有在書中找到關於“烈烈秦風”這個特定書名的信息,但從它所展現的文物和曆史背景來看,無疑是一部深入瞭解秦代輝煌的力作。我尤其被那些陶俑的細節所震撼。那種工匠精神,在兩韆多年前就能雕琢齣如此栩栩如生、神態各異的軍隊,簡直是不可思議的奇跡。展品的照片清晰度極高,無論是盔甲的紋路、發髻的造型,還是麵部的肌肉綫條,都縴毫畢現。當我翻閱到那些“高級軍吏俑”和“跪射俑”的特寫時,我幾乎能感受到那個時代肅殺的軍旅氣息。書籍的編排也很有心思,它不僅僅是圖片的堆砌,而是將不同兵種、不同級彆的俑群進行瞭係統的梳理和介紹。通過文字描述,我瞭解瞭每一種陶俑在秦代軍製中所扮演的角色,以及它們燒製工藝的復雜性。這讓我意識到,兵馬俑不僅僅是藝術品,更是研究秦代軍事製度、社會結構乃至喪葬觀念的珍貴“活化石”。它讓我對那個統一六閤、雄纔大略的始皇帝,有瞭更立體、更具象的認識,遠超教科書上那些扁平化的描述。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有