具体描述

内容简介

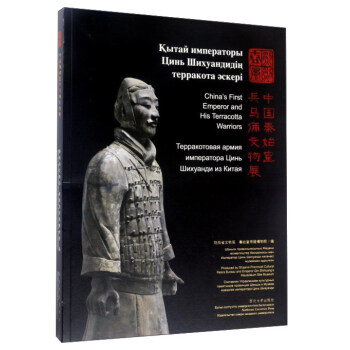

本图录是对在哈萨克斯坦国家博物馆举办的“中国秦始皇兵马俑文物展”的平面记录。书的内容分为秦始皇与秦王朝、“地下王国”——秦始皇陵、“神秘军团”——兵马俑、世界文化遗产——秦始皇陵与兵马俑四个部分,以图文并茂的形式,全面呈现2000多年前伟大的文化遗产,展示中华文明发展的辉煌与成就。用户评价

我注意到这本书在结构布局上明显倾向于按照考古发掘的区域来划分内容,这是一种非常严谨的叙事方式。每一组陶俑的展示,都附带着该区域的发掘时间、深度数据以及伴出文物清单。这种“硬核”的资料堆砌,对于构建一个完整的考古现场认知非常有帮助。然而,对于初次接触兵马俑历史的读者来说,开篇的门槛可能会稍高一些。我期待看到更多关于秦朝文化影响力的探讨——比如,这些陶俑的风格是否影响了后续汉代墓葬艺术的发展?或者,从这些兵马俑的服饰特征,能否更明确地推断出秦军的对外征战对象和文化交流情况?尽管书中主要聚焦于文物本身的研究,但如果能增加一两个章节来探讨这些艺术品在更广阔的历史长河中的“辐射效应”,这本书的学术价值和可读性无疑会更上一层楼。目前来看,它更像是一部极为详尽的“物件志”,而非一部全面的“通史导论”。

评分这本书最让我耳目一新的是它对“非核心”文物的关注。我们通常的目光都聚焦在那几尊著名的将军俑或最完整的战马身上,但这本书花了相当篇幅去介绍那些残损严重的陶俑碎片、未完成的素坯,甚至是工具的印记。这种“残缺之美”的呈现,反而更让人心生感慨。它告诉我们,每一个陶俑都不是一次性完美的产物,而是无数次修正、打磨和烧制过程中留下的痕迹。其中有一段文字,描述了考古人员如何通过指纹和工具痕迹,推断出制作这些陶俑的工匠群体结构,这简直比看侦探小说还有趣!它让我们从“帝王的威仪”视角,转向了“劳动者的智慧”视角。这种多维度的解读,避免了将历史文物“神化”的倾向,而是将其拉回到了鲜活的、充满烟火气的历史现场,极大地增强了代入感和历史的厚重感。

评分这部关于秦始皇兵马俑的展览图录,虽然我没有在书中找到关于“烈烈秦风”这个特定书名的信息,但从它所展现的文物和历史背景来看,无疑是一部深入了解秦代辉煌的力作。我尤其被那些陶俑的细节所震撼。那种工匠精神,在两千多年前就能雕琢出如此栩栩如生、神态各异的军队,简直是不可思议的奇迹。展品的照片清晰度极高,无论是盔甲的纹路、发髻的造型,还是面部的肌肉线条,都纤毫毕现。当我翻阅到那些“高级军吏俑”和“跪射俑”的特写时,我几乎能感受到那个时代肃杀的军旅气息。书籍的编排也很有心思,它不仅仅是图片的堆砌,而是将不同兵种、不同级别的俑群进行了系统的梳理和介绍。通过文字描述,我了解了每一种陶俑在秦代军制中所扮演的角色,以及它们烧制工艺的复杂性。这让我意识到,兵马俑不仅仅是艺术品,更是研究秦代军事制度、社会结构乃至丧葬观念的珍贵“活化石”。它让我对那个统一六合、雄才大略的始皇帝,有了更立体、更具象的认识,远超教科书上那些扁平化的描述。

评分这本书的装帧和印刷质量简直无可挑剔,这对于视觉艺术的呈现至关重要。我摸着厚实的铜版纸,看着那些在自然光下仿佛要从纸面上“站立”起来的陶俑群像,心头油然生出一种对古代工匠的敬畏。色彩的还原度非常高,特别是那些残留的颜料痕迹,那种历经千年沉积的古朴感被精准地捕捉到了。不过,如果从一个普通读者的角度来看,书中的地图和时间线索可以再丰富一些。虽然它详尽展示了“兵马俑”本身,但对于秦朝统一战争的地理范围、以及兵马俑坑的选址与秦都咸阳的关联,如果能配上更详尽的示意图,或许能帮助读者更好地定位这些文化遗产在整个秦帝国版图中的位置。总体而言,它是一本值得摆在书架上,时不时拿出来欣赏的“视觉盛宴”,是对中国古代雕塑艺术的最高致敬。

评分说实话,这本书的阅读体验是那种需要沉下心来细品的类型,它更像是一部精美的学术鉴赏集,而不是那种轻快的历史普及读物。我个人非常欣赏它在文物保护和修复方面的介绍。那些关于如何从地下发掘、如何进行科学编号、如何进行色彩恢复的章节,虽然技术性稍强,但却让我对文物的“脆弱性”有了深刻的体会。每一次对陶俑表层彩绘的保护,都凝聚了考古学家无数的心血。书中附带的几篇专家研究论文,探讨了兵马俑制作的工坊制模式以及陶土的来源分析,这些内容虽然略显晦涩,但极大地提升了这本书的专业深度。我留意到,它在对比不同陪葬坑(如一号坑的步兵方阵与二号坑的弩兵和战车配置)时,逻辑性非常强,引导读者形成一个宏观的战场布局概念。对于真正想钻研秦代军事史的爱好者来说,这本书提供了极为扎实的实物支撑,而非空泛的推测,这一点是我认为它价值所在的关键。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有