具体描述

编辑推荐

1.白先勇、余光中、金庸、贾平凹、高希均、何勇等名家极力推荐阅读;

2.《道士塔》《莫高窟》等多篇文章入选中学课本;

3.从中华文明、伊斯兰文明到西方文明三大路线的行迹历程中解读世界文化,堪称一部行走的经典而全面的世界文化史;

4. 经典畅销,掀起文化阅读浪潮,这是一套文学启蒙之书,更是一种文化传承!

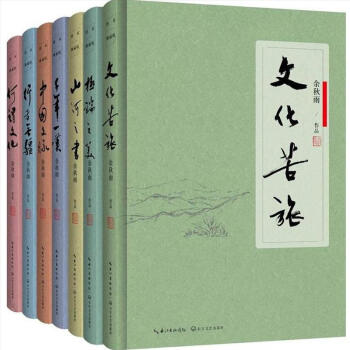

5. 作者亲自题写书名,全新升级,特种环保纸质感精装,烫黑金工艺,传家典藏!

内容简介

? 千万畅销级名作:

以上市20多年,畅销1000+万册(盗版不计在内)的《文化苦旅》开篇,囊括系列畅销级名作。巨大的读者群体。

? 中学课本名篇纳入:

《道士塔》《莫高窟》《都江堰》《信客》等名篇收录于各版本中学语文教材中,中学生推荐阅读篇目。

? 全新升级,**的传家·典藏版:

①内文再优化:删减一些不必要的配图,简介,7本内文结构统一,精炼

②版式再设计:封面重新设计,精选牛皮纸彩印,书名烫黑工艺,打造传家典藏版的*高规格

? 巨大的文化传播效应:

①7本一套类型涉及游记、历史、文教、散文。行走轨迹历程从中国山河、人文传承、精神文脉到西方文明史、历史遗迹文化的渗透;从宏伟悠扬的地理空间解读,到深情细腻的精神价值传达;由浅至深,从局部细节到宏观大局直至其背后的历史背景,再回归本真。这套书是一部*全的东西方文明史,也是一部穿越过去和未来,跨越空间距离的精神传承。

作者简介

浙江余姚人,当代著名散文家,文化学者,艺术理论家,文化史学家。著有《文化苦旅》《何谓文化》《中国文脉》《山河之书》《霜冷长河》等。 余秋雨的书籍长期位居全球华文书排行榜前列,仅中国台湾一地,就囊括了白金作家奖、桂冠文学家奖、金石堂具影响力书奖等一系列重大奖项。

近十年来,他凭借着考察和研究的宏大资源,投入对中国文脉、中国美学、中国人格的系统著述。联合国教科文组织、北京大学、《中华英才》杂志等机构一再为他颁奖,表彰他“把深入研究、亲临考察、有效传播三方面合于一体”,是“文采、学问、哲思、演讲皆臻高位的当代巨匠”。

精彩书评

白先勇:余秋雨先生把唐宋八大家所建立的散文尊严又一次唤醒了。或者说,他重铸了唐宋八大家诗化地思索天下的灵魂。

贾平凹:这个时代,是大争议出大成就,我们有幸就遇到了一批大人物。余秋雨的《文化苦旅》得风气,开生面。他有关文化的研究,蹈大方, 出新裁。他无疑拓展了当今文学的天空, 贡献巨大。这样的人才百年难得,历史将会敬重。

金庸:北京有年轻人为了调侃我,说浙江人不会写文章。就算我不会,但浙江人里还有鲁迅和余秋雨。

余光中:中国散文,在朱自清和钱锺书之后,出了余秋雨。

目录

《文化苦旅》

于1992年首次出版,是余秋雨先生1980年代在海内外讲学和考察途中写下的作品,是他的一部文化散文集。全书主要包括两部分,一部分为历史、文化散文,另一部分为回忆散文。该书以文采飞扬、知识丰厚、见解独到备受万千读者喜爱。由此开创“历史大散文”一代文风,令世人重拾中华文化价值。

《中国文脉》

此书是继《文化苦旅》之后,余秋雨教授重要的作品,也是当今中国当代文史领域重要的作品之一。

本书核心篇目《中国文脉》《笔墨历史》,酣畅淋漓地揭示了三千年中国文学的精神主脉,以及作为文脉载体的三千年中国书法史,为余秋雨教授全新作品,此前从未发表过。在这两个核心篇目之后,是对每个时代文脉的精细论述,通过对23个中国文人的生命历程及其作品的品读,深度解析了中国人的精神脉络,流露出对中国文坛长期以来文脉衰弱的隐忧与关怀,组成了一部罕见的《中国文化人格史》和《审美精神流变史》。

《山河之书》

本书是《山居笔记》的全新修订版,余秋雨教授的很多经典文章此次都被收入本书之中。本书的核心篇目《我的文化山河》,从宏观上通述了中国山河的空间意义,读起来让人极为震撼。在核心篇目之后,即是余秋雨教授二十余年考察中国文化现场的脚印。

《千年一叹》

本书记录了余秋雨先生在2000年穿越数万公里考察伊斯兰文明遗迹的经历。行迹遍布希腊、埃及、以色列、巴勒斯坦、约旦、伊拉克、伊朗、巴基斯坦、尼泊尔等。车轮紧贴地面,一公里一公里的碾过去,完全不知会遇到什么,所知道的只是一幕幕惊心动魄真实的故事。这是一个当代人心中的世界文化史,一流的美文,一流的深度。

《行者无疆》

是余秋雨考察西方文明的记录。全书分南欧、中欧、西欧、北欧4卷,收录散文80篇。全书在思考的完整性和深刻性、文体的张力和自由上,更胜余秋雨以前的几部著作。

《何谓文化》

是继《文化苦旅》之后,又一部重量级作品。文化,是一种包含精神价值和生活方式的生态共同体。它通过积累和引导,创建集体人格。中华文化的重要成果,就是中国人的集体人格。书中饱含深情的文字,是余秋雨先生回忆七位文化巨匠的七篇文章,此乃余秋雨一生散文写作中的自珍箧藏,均为首次与读者见面,字字饱含敬意。

《极端之美》

主要选取了我国举世独有的三项文化:书法、昆曲、普洱茶来讲,所谓“文化美学”,就是其他文化不可取代而又达到了优秀等级,一直被公认共享的那些具体作品。而书法、昆曲、普洱茶这三项,既不怪异,也不生僻,但是却无法让一个远方的外国人全然把握。任何文化都会有大量外在的宣言、标牌,但在隐秘处,却暗藏着几个“命穴”,几处“胎记”。这三项,就是中国文化所暗藏的“命穴”和“胎记”。

精彩书摘

1.我们对这个世界,知道得还实在太少。无数的未知包围着我们,才使人生保留迸发的乐趣。当哪一天,世界上的一切都能明确解释了,这个世界也就变得十分无聊。人生,就会成为一种简单的轨迹,一种沉闷的重复。——《文化苦旅》

2. 一座城市真正的气度,不在于接待了多少大国显贵,而在于收纳了多少飘零智者。一座城市真正高贵,不在于集中了多少生死对手,而在于让这些对手不再成为对手,甚至成为朋友。一座伟大的城市,应该拥有很多"精神孤岛",不管他们来自何方,也不管他们曾经在别的地方有什么遭遇。——《中国文脉》

3.“读万卷书,行万里路,两者关系如何?”这是我碰到多的提问。

我回答:“没有两者。路,就是书。”——《山河之书》

4.一个真正拥有文化的人,不会扮演“当代名士”。他不会写着半通不通的民国文言,踱着不疾不徐的遗老方步,数着百年文坛的散落残屑,翻着笔迹草率的谁家信笺,又矜持地抖一下宽袖。——《何谓文化》

5.就人生而言,也应该平衡于山、水之间。水边给人喜悦,山地给人安慰。水边让我们感知世界无常,山地让我们领悟天地恒昌。水边让我们享受脱离长辈怀抱的远行刺激,山地让我们体验回归祖先居所的悠悠厚味。水边的哲学是不舍昼夜,山地的哲学是不知日月。——《行者无疆》

6. 大地所负载的精神流向,比它所负载的其他一切都更难判断和预见。但我们已经看到,大地本身就是一种重要的决定力量,那么,就让我们先来阅读大地。——《千年一叹》

7. 一杯上好的绿茶,能把漫山遍野的浩荡清香,递送到唇齿之间。茶叶虽然保持着绿色,挺拔舒展地在开水中浮沉悠游,看着就已经满眼舒服。凑嘴喝上一口,有一点草本的微涩,更多的却是一种只属于今年春天的芳香,新鲜得可以让你听到山岙白云间燕雀的鸣叫。——《极端之美》

用户评价

初次接触这套书,原本是抱着了解“文化大家”作品的心态,没想到却被里面那种磅礴的气势和细腻的情感张力深深折服。特别是那些关于城市变迁和个体命运交织的篇章,简直是教科书级别的叙事艺术。作者的叙事节奏把控得极佳,他深谙如何通过场景的切换和情绪的递进,构建出一个完整的思想迷宫,让你在其中探寻,乐此不疲。有一篇关于江南水乡的文章,他描绘的那种湿润、内敛的文化气质,简直让人身临其境,连空气中似乎都带着青苔和雨水的味道。这不是简单的游记散文,而是在地理空间中植入历史和哲学的深层挖掘。读他的文字,需要静下心来,去体会那种字里行间蕴含的厚重感,每一次重读,都会有新的领悟,就像剥开洋葱一样,一层层深入到文化的肌理之中。

评分这套书读完,最大的感受就是文字的力量,那种穿透时空、直抵人心的力量。余秋雨先生的文字,像一条蜿蜒的长河,时而波涛汹涌,时而平静如镜,但无论哪种状态,都能把你牢牢地吸进去。我尤其喜欢他对历史的解读,不是那种干巴巴的史料堆砌,而是将那些尘封的往事,用一种充满人文关怀的笔触重新赋予生命。读《文化苦旅》时,我仿佛跟着他一起走过了那些古老的遗址,感受着风霜雨雪在石头上留下的印记,那种苍凉与壮美交织的情感,让人在喟叹之余,更生出一种对民族命运的深沉思考。他总能从细微之处洞察宏大命题,从一砖一瓦中解读出一个时代的精神内核。这不仅仅是文学作品,更像是一次深度的文化行走,让人在阅读中不断地审视自我,反思我们从哪里来,要到哪里去。那种对故土、对传统的复杂情结,在他的笔下得到了最真挚也最深刻的表达。

评分这批书带给我的阅读冲击,更偏向于一种精神上的“洗礼”。很多时候,我们生活在信息爆炸的时代,对周遭的环境和历史缺乏纵深感,余秋雨的文字就像一把手术刀,精准地切开了我们习以为常的表象,直指其下的文化基因。他的句式变化多端,时而长句如大江奔流,一气呵成,将复杂的思绪一并倾泻而出;时而短句如匕首,干脆利落地给出结论,让人拍案叫绝。我特别欣赏他那种近乎苛刻的自我要求,在文字的打磨上绝不放过任何一个可以更精炼、更准确表达观点的机会。读完后,我发现自己看世界的方式都产生了一种微妙的偏移,对那些被现代化高速列车抛在身后的角落,开始抱有一种敬畏和探寻的目光。这套书是精神上的“慢食”,需要细嚼慢咽,才能品出那份历经沧桑后的醇厚。

评分坦白讲,这套书的阅读体验是极具挑战性,但回报也极其丰厚的。它不像通俗小说那样能让人一口气读完,因为它需要你不断地停下来,去回味那些精妙的比喻和深刻的哲理。我发现,作者在处理宏大叙事时,总能找到一个非常个人化的切入点,使得原本可能显得疏远的文化议题,一下子变得亲切可感。比如他对某种特定“士人精神”的探讨,是通过他自己一次次在田野考察中的感悟串联起来的,这种“以身试法”的写作态度,极大地增强了文字的说服力和感染力。这七本书,构成了一个相对完整的思想谱系,从对文化衰亡的忧虑,到对现代文明的反思,再到对个体精神重建的期盼,逻辑链条清晰而有力。对于想系统了解当代中国文化批评脉络的读者来说,这绝对是绕不开的基石。

评分这七本书的内容,构成了一个多维度的文化景观。它不仅仅是关于历史遗迹的记录,更深层次上,是对“我们是谁”这个终极问题的追问。作者的文笔华丽而不空洞,每一个形容词的选用都经过了深思熟虑,充满了画面感和情绪张力。我常常惊叹于他如何能将一种高高在上的文化批判,用如此接地气、如此富有人情味的方式表达出来。比如,他对某种地方习俗的描写,不是居高临下的审视,而是融入其中的理解与同情,这使得他的论述力量更显强大。读完后,你会觉得胸腔里多了一份对文化血脉的责任感。这套书无疑是属于“精装”品类的,它所承载的不仅仅是文字油墨,更是一代文化知识分子的忧思与担当,是值得反复品读、时常翻阅的案头经典,每一次开启,都是一次与大师的深度对话。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有