具体描述

●江坡村的弦子传奇

●重建一支抬工队

●月儿落西霞

●号子遇上筝

●库尔勒日记

●寻音伊犁,乌孜别克往事

●Chapter2 民歌

●去云南听复调

●和田巴扎里的长诗

●哈萨克曲人米兰别克

●一张唱片里的大美新疆

●迁徙中的“世界音乐”

●返乡寻根满族人

●再造千百的故事歌

●1946年,初识阿西克

●Chapter3 笔记

●把声音带回家

●旅途打开收音机

●和音乐家一起去旅行

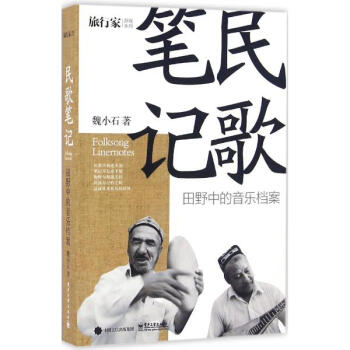

●部分目录

内容简介

这本书深层意义是进行了民间音乐的研究与传播,在这本书中,作者撰写了在世界各地的音乐旅行,还介绍了大量靠前外民间音乐的起承与演变。每篇文章推荐的唱片清单,亦值得收藏。作者曾在文章中写道――22岁,前次接触档案唱片,是来自美国佐治亚的渔歌音乐。翻开册子、按下播放键时,我的听感和视感在文献和音轨之间模糊了边界。这就是今天希冀为听者带来的感受――"听档案,读音乐”。音乐档案,务必与生活相关 ,与记忆为伴。 本书一套四本,与靠前靠前本专业旅行杂志《旅行家》合作。作家专栏,一直是《旅行家》杂志拥有分量、且很为重要的内容,这套书,与时下流行的或甜腻或唯美或浪漫的旅游随笔、游记、散文不同的是,这些作者和文字均具有独立的视角与观察,在当下中国人的旅游已贲张澎湃之时,是一种高调的挑衅,更是一种行走先锋的示范。愿这一套丛书能给予旅行者以思索、兴奋,以及对于世界与自我这一亘古话题源源不断的求索等 魏小石 著 魏小石,1982年出生于四川乐山美国印第安纳大学音乐人类学博士候选人,博士论文期间曾调研中国部分官方及民间音乐档案,后于北京创立塔石音乐&档案,专职于民间音乐档案制作,已出版作品有《坭山工书:抬工歌谣档案》、《卡瓦格博:德钦地区藏语民间音乐档案》、《弦上的经典:新疆乌孜别克民歌 “埃希来” 及其他》、以及《木沙江·肉孜:库尔勒日记》。2010年起在旅行家杂志开设专栏“民歌笔记”。

用户评价

我是在一个朋友的推荐下翻开这本书的,起初我对它的题材并没有抱有太大的兴趣,觉得可能又是一本老生常谈的文化研究类书籍。然而,仅仅读了前几页,我就被作者那种独特的叙事视角彻底吸引住了。他似乎拥有一种将宏大历史叙事融入到个体微观体验的魔力。书中对一些场景的描绘,细腻到了令人发指的地步,仿佛能通过文字的缝隙,感受到当时空气的湿度和光线的角度。每一次阅读,都像是在参与一场精心布置的私人游历,而不是被动地接收信息。作者的文笔流畅自然,时而如山涧清泉般灵动跳脱,时而又如深秋的湖水般沉静内敛,这种节奏的把控能力,在当代作家中实属罕见。它没有生硬地灌输知识,而是巧妙地引导读者去思考,去感受那些被时间冲刷掉的情绪和脉络。

评分这本书带给我的震撼,更多来自于它思想深处的韧性。我发现作者在处理严肃议题时,展现出一种近乎于残酷的诚实,但这种诚实却又包裹在极其温柔和富有同理心的文字外衣之下。它不回避冲突和矛盾,反而正视那些被主流叙事所忽略的灰色地带。读到某些章节时,我甚至需要放下书本,走到窗边,抬头看看天空,让自己的心绪平复一下,因为书中探讨的某些社会现象,直击人心,让人产生强烈的代入感和反思欲。它迫使你审视自己既有的认知框架,并开始质疑那些被视为理所当然的定论。这种“被冒犯”的阅读体验,恰恰是好书的标志之一——它不是让你舒服地待在原地,而是推着你向前走,尽管路途崎岖。

评分总的来说,这本书的阅读体验是极其丰富且多维度的。它不仅仅是文字的堆砌,更像是一次深度的情感和智力上的对话。它的魅力不在于提供了标准答案,而在于它提出了更深刻、更令人不安的问题。我发现自己在阅读过程中,常常会不自觉地在脑海中构筑起作者所描述的那个世界,甚至能闻到想象中泥土的气息。这本书的后劲很大,读完合上书本的那一刻,我感到一种既疲惫又满足的状态,仿佛刚刚经历了一场漫长而深刻的梦境。它无疑会成为我书架上那一批需要反复翻阅、并且每次都能提供新见解的“老朋友”。对于那些渴望真正进入文本、与作者进行灵魂交流的读者来说,这本书绝对是不可多得的宝藏。

评分这本书的装帧设计,拿到手的时候就给人一种沉静而内敛的感觉。封面采用了一种略带纹理的米白色纸张,没有过多花哨的图案,只是用一种朴素的宋体印着书名,这种极简的处理方式,反而让人觉得很有分量。装订得非常结实,打开后书页也没有那种新书特有的刺鼻胶水味,一股淡淡的纸墨香气飘散出来,让人忍不住想马上沉浸其中。内页的排版也十分考究,字号适中,行间距留得恰到好处,即便是长时间阅读也不会感到视觉疲劳。我尤其欣赏它在某些章节过渡时使用的留白处理,那种呼吸感,仿佛在提醒读者,该停下来,轻轻地回味一下刚刚读到的那些细微之处。从触感和视觉上来说,这本书的制作工艺,已经超越了一般的出版物,更像是一件值得珍藏的艺术品。这种对细节的极致追求,让我对即将展开的阅读体验充满了期待,它似乎在暗示,里面的内容必然也是经过精心打磨和沉淀的。

评分从结构上看,这本书的布局非常精巧,它没有采用传统的线性叙事,而是像一个巨大的迷宫,不同的章节看似独立,但仔细探究,你会发现它们之间存在着若隐若现的丝线相互牵连。这种非线性的组织方式,极大地增强了阅读的探索乐趣。我花了很长时间才适应这种跳跃式的逻辑推进,但一旦适应,便如鱼得水。作者似乎更看重“体验”本身而非“结论”,他更像是一位引路人,将我们带到一个又一个历史的交叉路口,然后让我们自己去选择面向哪个方向眺望。这种开放式的处理,保证了即便是同一个读者在不同的人生阶段阅读,也会有全新的领悟,因为它留下了足够的空间给读者的生命经验去填补。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有