具体描述

编辑推荐

适读人群 :书法爱好者1.《九成宫醴泉铭》是欧阳询的代表作品。而李祺藏本,是传世拓片中的翘楚。

2.清人姚孟起所临《九成宫醴泉铭》颇为逼真,此次为首次影印出版。

3.邓散木先生所临《九成宫醴泉铭》是颇为经典的临写范本。

4.将三种具有代表性和渐进性的范本逐字对比,便于读者领悟。

5.采用布脊装帧,可180度平铺,便于临习使用。

6.书后附有《欧阳询书法特征研究》《历代集评》,便于读者进一步研读。

内容简介

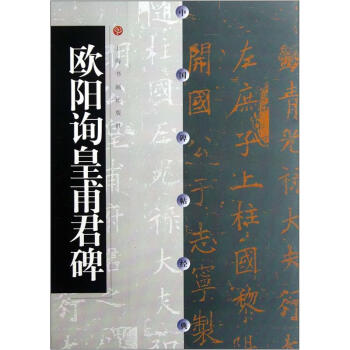

《九成宫醴泉铭》,唐魏征撰,欧阳询书。欧阳询(557—641),字信本,因曾官率更令,故后世又称欧阳率更,唐朝潭州临湘(今湖南长沙)人。欧阳询为唐代著名书法家,是书法史上的楷书四大家之一。

《九成宫醴泉铭》记述了太宗避暑于九成宫中,以杖琢地,得水而甘,名为醴泉,全文一千一百余字。由于是欧阳询奉敕所书,创作态度端谨,故而此碑可称为欧氏晚年絶经意之作。其书风骨内柔,神明外朗,清和秀润,风韵絶人,所谓“遒劲之中不失婉润”(明王世贞《弇州四部稿》)。此碑较为著名的拓本有李祺藏本、李鸿裔藏本及端方藏本等数种,而尤以李祺藏本为精善,故此次即选取该本为原碑范本。

因《九成宫醴泉铭》在书法史上享有极高声誉,被誉为“楷书之极则”,故而历来习书者多喜临习,如清代的王澍、姚孟起、黄自元、曹鸿勋,今人邓散木、胡问遂等,皆有拓片或墨迹流传于世。这些临习本,对于我们校补碑文残泐以及了解书写用笔皆有所帮助。因此,我们在上述原碑拓片之外,有精选了姚孟起临本及邓散木临本两种。

姚孟起(1837—?),字凤生,苏州人。《国朝书画家笔录》称其:“天资聪颖,又能刻苦加功。凡遇名帖,心摹手追,得悟晋唐相承原委,遂以善书著名。所临《皇甫元宪碑》《王孝宽砖塔铭》、褚书《枯树赋》,闻皆付刊,余未之见。得见者惟《九成宫醴泉铭》,间架逼肖,笔亦挺劲温劲,可为初学津梁。”

邓散木(1898—1963),原名菊初,字散木,上海人。邓氏在书法、篆刻等方面皆有造诣,驰名现代艺坛,与齐白石并称“北齐南邓”。其书法诸体兼擅,而楷书又得唐人风貌。我们所收入的这部《九成宫醴泉铭》,本为邓先生为初学者而作,故其临写颇为谨严,是难得的初习范本。

除了上述三种《九成宫醴泉铭》外,书中还收入邓散木先生《欧阳询书法特征研究》一文,并将原碑碑文予以标点整理,附于书后,裨于临习有所帮助。

作者简介

①欧阳询(557—641),字信本,因曾官率更令,故后世又称欧阳率更,唐朝潭州临湘(今湖南长沙)人。欧阳询为唐代著名书法家,是书法史上的楷书四大家之一。

②姚孟起(1837—?),字凤生,苏州人。

③邓散木(1898—1963),原名菊初,字散木,上海人。邓氏在书法、篆刻等方面皆有造诣,驰名现代艺坛,与齐白石并称“北齐南邓”。其书法诸体兼擅,而楷书又得唐人风貌。

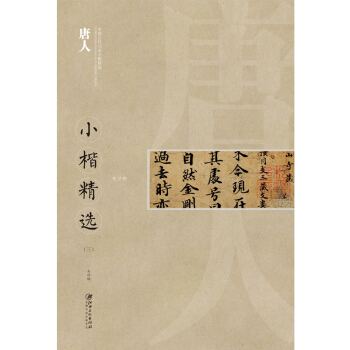

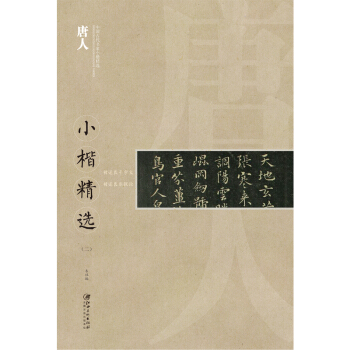

内页插图

前言/序言

用户评价

这本书的知识密度大得惊人,但最难能可贵的是,作者成功地将那些晦涩难懂的概念用一种近乎诗意的语言阐释出来,让非专业人士也能窥见其堂奥。我发现自己常常需要放慢速度,不是因为内容太难,而是因为每隔几句话,就会冒出一个值得我停下来思考、甚至需要查阅资料印证的新观点。作者在引用各种跨学科的理论时,衔接得天衣无缝,丝毫没有生硬的拼凑感,显示出其深厚的学术功底和广博的阅读量。尤其是一些论证过程,逻辑链条清晰得如同水晶雕刻而成,每一步推导都让人心悦诚服。这本书的价值,不仅仅在于提供了信息,更在于它提供了一种全新的思考框架,它挑战了许多我既有的认知惯性,迫使我用更批判、更辩证的眼光去看待周围的世界。读完它,我感觉自己的思维维度似乎被拓宽了好几个层次,这绝对是一本可以反复研读、每次都能有所收获的案头之书。

评分这本书的叙事节奏把握得极其精妙,作者似乎对人性的幽微之处有着深刻的洞察力,每一个情节的转折都显得那么自然而然,却又在不经意间直击人心最柔软的部分。我尤其欣赏作者在描绘人物内心挣扎时的那种细腻和克制,没有过度的煽情,一切都蕴含在人物的言行举止和细微的表情变化之中,留给读者极大的想象和回味空间。故事的开端铺陈缓慢,像是一条静谧的河流,逐渐汇聚力量,然后在中段猛地爆发,将所有的人物命运推向一个无法回头的境地。读到高潮部分时,我好几次放下书,需要深呼吸才能平复激动的心情,那种强烈的代入感,仿佛我就是故事中的一员,亲历着那份爱恨情仇。作者对于环境的描写也极具画面感,寥寥数语,就能勾勒出一个立体、可感知的世界,让人仿佛能闻到空气中的气息,感受到光影的变化。这种高超的叙事技巧,让整本书的阅读体验变成了一种沉浸式的艺术欣赏过程,很少有作品能做到如此引人入胜而又不失深度的。

评分我必须得说,这本书带给我的情感冲击是极其深远的。它并没有直接讲述一个宏大的主题,而是通过一个个小人物的命运浮沉,折射出了时代变迁中的个体挣扎与坚韧。作者对于“乡愁”和“失落感”的捕捉极其精准到位,那种无处安放的漂泊感,让所有有过相似经历的人都能找到共鸣。我在阅读过程中,数次被那些不经意的细节深深触动——比如一个老物件的特写,一句未尽的对话,都像是一把钥匙,开启了我记忆深处尘封的片段。这本书的魅力在于它的“留白”,它不会把所有情感都解释得清清楚楚,而是把悲伤、希望、和解等复杂的情绪,化为一种淡淡的底色,让读者自己去体会和填补。它不像那种强行灌输激情的作品,而更像是一位老友,在你失意时,默默递给你一杯温热的茶,陪你一起面对人生的无常。读完后,内心久久不能平静,那种温暖而略带惆怅的感觉,久久萦绕不去,它真正触及了生命中最本质的一些柔软角落。

评分这本书的语言风格真是太独特了,它仿佛是融合了古典散文的凝练和现代口语的灵动,读起来有一种酣畅淋漓、一气呵成的快感。作者的用词考究,常常能找到那个“恰到好处”的词汇,既精准地表达了含义,又增添了一抹别样的韵味,让人拍案叫绝。那些比喻和拟人手法用得炉火纯青,使得原本平铺直叙的内容瞬间变得鲜活起来,充满了生命力。我尤其喜欢其中那些不经意的俏皮话,它们像是在紧张的阅读过程中突然出现的轻松一瞥,让人会心一笑,缓解了思考的压力,又巧妙地加深了对主题的理解。这本书的句式变化非常丰富,长短句交错,时而如同涓涓细流般娓娓道来,时而又如疾风骤雨般气势磅礴,极大地增强了阅读的音乐性和节奏感。这种行云流水的文字驾驭能力,体现了作者深厚的文字功底,让人读得非常过瘾,简直就是一场文字的盛宴。

评分这本书的装帧设计真是让人眼前一亮,纸张的质感摸起来非常舒服,那种沉甸甸的分量感和散发出的淡淡的书卷气,让人一上手就知道这不是那种随随便便就能翻完的货色。尤其是封面设计,那种留白的处理和字体选择,既有古典的韵味,又透露着一股现代的简约美学,让人忍不住想多看几眼。我特别喜欢它在细节上的考究,比如内页的装订方式,非常平整,即便是长时间翻阅,也不会有散页的担忧。当然,内容的排版也下了不少功夫,字体的选择和行距的把控,都显得非常专业和用心,读起来的时候,眼睛一点都不觉得累,长时间沉浸在文字的世界里,也依然能保持一种愉悦的心情。可以说,从拿到书的那一刻起,我就感受到了出版方对于这本书的重视程度,这不仅仅是一本书,更像是一件值得收藏的艺术品,它成功地在实用性和审美性之间找到了一个绝妙的平衡点,让人在阅读之前就已经对内容充满了期待。我常常会把这本书放在茶几上,不经意间,它就成了家里一道亮丽的风景线,吸引着所有来访的朋友驻足品鉴一番。

评分印字清晰,经济实惠

评分这个非常好。一一目了然。只是九成宫原本相较稍不清晰

评分书的质量不错,推荐购买,?

评分出版社 浙江人民美术出版社

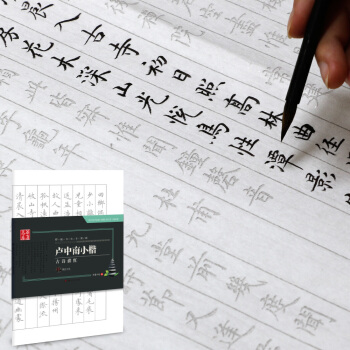

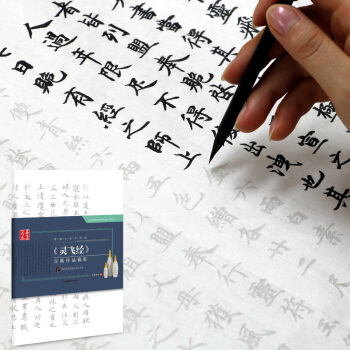

评分练习写字,必须先摹后临。这是因为初学写字,手不熟练,笔不稳定,必须先经一段时间的“摹”来打定基础。即使是已有一定书写基础的人,拿到一本新帖,对它的内容还完全陌生,只觉得帖里的字写得好,不知道好在哪里。

评分魔睿(MORUI)充电宝 20000毫安移动电源大容量双USB输出LED数显屏适用于三星/苹果/华为/小米/平板等ML20

评分4.将三种具有代表性和渐进性的范本逐字对比,便于读者领悟。

评分很好 书很新 运输时候没有破损 京东一如既往地好

评分这本书特别特别好,非常经典。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有