具体描述

产品特色

编辑推荐

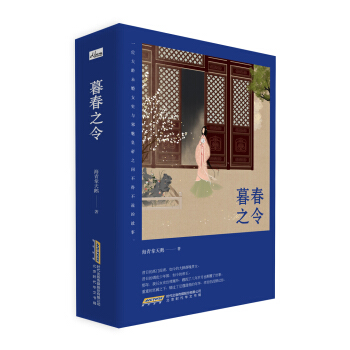

《宫花红》是古言当红作家尤四姐经典畅销著作《宫略》的前传,作品承袭了尤四姐一贯的“红楼”笔风,文章细腻之处极尽婉约精致唯美大气,故事情节虐心催泪。熟悉她的读者都知道,从《旧春归》开始执笔至今,尤四姐的每一部作品都在诉说着不同的主题,《旧春归》里面是“等待”,而《宫花红》这本书里面讲的是“放下”,因为放下才可以更好地活着。相信继《琅琊榜》《花千骨》之后,《宫花红》可以成为令你感动落泪的经典畅销作品。

◆ 百万读者翘首以待畅销书《宫略》前传来了

◆ 继《琅琊榜》《花千骨》之后又一虐心古言长篇

◆ 无宫斗、无穿越、不重生,古言小说里完美诠释“放下”的扛鼎之作,数十万网友追读,最具“红楼”风姿的一支笔写尽放下才是最好的活着这一人生真谛。

内容简介

她是前朝的公主,国破家亡忍辱负重八九载,受得了天寒地冻,却难度过一个情字的关隘;他是灭她国家的新帝,指点江山数十年,握得住百万雄兵,却没有一个相知相伴的人。奴役与帝王,都是骄傲却又孤独的。但人都说缘定三生,一定是前世来生的缘分,让看起来怎么都不可能在一起的两个人爱恨交加,纠缠不清。求不得,放不下。他二人如野兽般,互相撕咬,彼此伤害,却改变不了命运。最终,江山红颜,放下才是最好的活着。

作者简介

尤四姐,现居上海,晋江原创网签约作者。80后狮子女,恋家、散漫,爱花爱草爱古言,向往无组织无纪律的生活。

2010年,尤四姐凭处女作《旧春归》初露锋芒,其充满红楼意韵的京味儿语言俘获了大批读者;随后相继出版的多部作品,被读者口口相传,各大贴吧、论坛、微博账号竞相推荐,成为当之无愧的当代经典言情小说代表作品。因高人气、高口碑、高质量而广获赞誉。尤四姐亦凭其独一无二的文字魅力成为时下最具代表性的古言人气作家。

已出版:《红尘四合》《锁金瓯》《宫略》《浮图塔》《禁庭》《旧春归》

内页插图

精彩书评

看了《寂寞宫花红》就喜欢上尤四姐了,后来连着看了好多本她的书,文笔不用说,人物塑造的特别好,好像看着书脑子里面就会浮现那个画面。

——阿里巴巴和阿里巴巴

四姐文笔棒棒,古言里面,真的是独树一帜,风格独特,京味儿十足,很喜欢!这本还真的没看过,听说男主深情,我喜欢这种男主,期待能够看到这个完整的故事!喜欢喜欢喜欢!

——周生辰的时宜

从《旧春归》开始,一直坚持到现在的《宫花红》,四姐真的给了我太多感动,当然也带走了好多泪水。看她的文就像中毒一样,会欲罢不能。晚上躺在床上,一闭上眼各种不同的情节就会闪现,或揪心或温暖的各式爱情,汇集成一部情感大片在脑海上演。

——读者厨子R

目录

目录(上册)

第一章 一世迷离

第二章 做冷欺花

第三章 寒沙浅流

第四章 一帘风絮

第五章 惆怅此情

第六章 怨怀无托

第七章 万事一身

第八章 耿耿漏咽

第九章 不减春恨

第十章 目极伤心

目录(下册)

第十一章 无处无愁

第十二章 掩泣空向

第十三章 遗钿不见

第十四章 手种红药

第十五章 愁入西风

第十六章 绣被春寒

第十七章 只凭芳草

第十八章 恨满金徽

第十九章 锦字征鸿

第二十章 情系一生

精彩书摘

贵喜实在憋不住,便小心翼翼道:“锦书姑娘,往年都没见你家里人来,今年怎么样?”

锦书的眉间闪过一丝怅然,“我家里没人了,听说还剩下一个弟弟,如今流落在外,死活不知。”

这是头回听她说起私事,早前也料到她身世必定凄苦,这宫里的苦人儿比比皆是,只不过她好像和别人不同。至于哪里不同说不上来,也许多了点平静,少了些功利。明明比那些妃嫔好看得多,却甘于埋没在这掖庭里做杂役。谦恭柔顺之外又有一副铮铮傲骨,在那花架子下笔直地站着,有种高高在上睥睨天下的气度。宫里历练出来的每双眼睛都是雪亮的,可是看不透她。她不像是外面送进来的,倒像是本来就长在这紫禁城里的……不敢猜,猜多了怕不好,人人都有秘密,何必去探究呢!

西一长街的打更梆子响了一下,贵喜忙站起来抖了抖袍子说:“我走了,今儿刘太监身上不好,我给他上钥,回头把钥匙交敬事房就完了。”送走了贵喜也到了值夜的时候,屋里几个人洗脸抿头,和锦书交代声,上储秀宫替换白天当值的宫女了。

锦书端了油灯放在炕桌上,捏捏脖子,把一匹整布铺排开,拿尺比了尺寸画上衣片,再用剪子一片片地铰下来码好。比起姑姑们改大小的回炉活,她更愿意做这种新针线,针脚好看,缝起来也爽利。

盘腿坐在炕头上,穿了线,在头皮上篦了两下,正要落针,隔着纸糊的窗屉子,看见一盏风灯沿着墙根缓缓而来。原本以为是下值的宫人,推窗看,来的只有一人,暗淡的火光映着花白的头发和苍老的面容,一手提着宫灯,一手撑着伞,肩上挂着小包袱,走走停停间,到了掖庭局的廊子下。

锦书忙不迭下炕穿鞋迎出去,北风夹杂着细雹子,打在脸上生疼生疼。她抓紧了领子一溜儿小跑,地面结了一层冰,脚下直打滑,扶着夹道的砖墙才走到风灯跟前,低低叫了声“张妈妈”。白头宫女抬眼看她,目光晦涩,张了张嘴,终究把话咽了回去。

锦书上前搀扶她,她躬了一下身子,并没有回避,跟她沿着宫墙往掖庭跨院去,手上的伞往她头顶上偏,自己便暴露在风雪里。

等进了房里,锦书吹熄风灯插在门前的挑子里。张妈妈反手关好门,整了仪容,先道个双福,退后一步捋裙双膝跪地,深深地磕了一个头,肩膀微颤着,伏在地上压抑地哽咽,“奴才给太常主子请安。”

锦书蹙着眉叹了口气,“妈妈快起来吧!如今连大邺都没有了,哪里来的太常帝姬呢!”

张妈妈是个认死理的人,她梗着脖子固执地说道:“不管现在谁做皇帝,在奴才心里,千岁就是千岁,是金枝玉叶,是凤子龙孙,是咱们大邺子民的帝姬主子,这些奴才永远忘不了。”

锦书扶她起来,这么大年纪了还跪拜自己,总觉得过意不去,是造孽的事。拉她在炕上坐下,烫了杯盏,沏茶端到她手里,一面道:“妈妈别说了,我记得自己是慕容家的女儿,刻在骨血里,一刻都不敢忘记。只是现在物换星移,我是个亡国的公主,能苟且活着已经是万幸了。妈妈下次千万别再行这么大的礼,我年纪小,怕受不住,要折寿的。”

张妈妈嘴角微垂,凄恻道:“千岁是何等福厚的人,当年我在排云殿当差,先帝爷疼爱千岁,连上朝都让千岁坐在膝头上,满朝文武哪个不是三跪九拜。眼下老奴磕个头,怎么说受不起呢?”

锦书知道和上了年纪的人论不出长短来,只有抿嘴笑笑,把炉子点上,一口锅里下面,另一口锅里烧汤好涮羊肉。不时地拨一拨炭,回头对张妈妈说:“您老先上炕焐着,我这里成事了就端到炕桌上来。”

张妈妈佝偻着身子,无比谦卑地重复,“怎么敢当呢,您受累了。”锦书看着锅盖边上一缕升腾起来的热气出神。本来过了那么久,当初的事也努力忘得差不多了,可是被张妈妈一提,悲凉瞬间排山倒海地充满了她所有的记忆。

她的父亲是个生性懦弱的人,他是个很好的诗人,他温文尔雅,注重文化,唾弃武力。然而作为一名君主,他不得不把一半的精力放在武将们的身上,他想两方面都顾全,最后两样都没做好,这种矛盾的性格注定了他人生的悲剧。所以当两百多年来一直臣服的宇文氏提刀相向时,堂堂的大邺皇帝束手无策,只能眼睁睁看着二十岁的宇文澜舟攻进京师,一脚踩在太和殿的御座上。大邺皇帝悲愤交加,回天乏术,最后在长春宫里一条绳子结束了一生。

握住了大邺命脉的藩王加快了杀戮进程,服侍六宫的宫女太监几乎屠戮殆尽。慕容氏的十二位皇子杀了十一位,只有最小的皇十六子永昼,因为他母舅做寿出宫凑热闹才幸免于难。

她原以为自己也会跟着父母兄弟们一起去的,却不料单单留下了她。或者是想利用她引出永昼,也或者是看在死去的姑母面上,给慕容氏留下一脉香火吧。姑母合德帝姬是宇文澜舟的嫡母,曾经抚养过他五年。可惜明治十三年病故了,所以现在的太后是宇文澜舟的生母,但越晋王时期不过是个偏房。

好在这位太后也算大气,没有把自己对合德帝姬的怨恨转移到她身上,这些年来对她不闻不问,就当她死了一样。也可能是觉得把她放在掖庭里孤独终老是更好的惩罚吧,反正这九年她虽然失了往日的荣宠,活得倒还自在。除了明治年间留下的寥寥数个老宫人,几乎没有人知道她的身份。如今她就是个杂役,卑微地活着,比太监宫女们还要低一等。

现在想想,自己真是个懦弱的人,为什么没和大邺朝一同沦亡呢?也许是东昌事变时自己年纪太小,一个七岁的孩子懂得什么民族大义,无非一心想活下来。一个亡国公主以后的路应该怎么走呢?曾经雄心勃勃怀抱复国理想,躺在炕上对着帐顶指点江山。可当宫廷严格的规矩落到她身上时,除了冬天长满冻疮又疼又痒的手脚,她的心里再装不下别的了。怎么把比自己还高的水缸蓄满,怎么能躲过掖庭令的刁难?斗志一寸寸被消磨掉,复国变得遥不可及,繁重的劳作压得人连气儿都顾不上喘,唯一挂念的只有弟弟永昼。

她没法子打探,下等杂役也好,宫女也好,属于哪个宫就扎根在哪里,所以她只有在这深宫中苦等,希望哪天能得到永昼的一点儿消息。有一回贴在墙角听一个剃头太监和掖庭掌事的提起前朝皇子,虽只有三言两语,却得知了承德皇帝派出去寻访永昼的羽林军空手而返的喜讯。她高兴得两夜没睡好,只要不落在宇文澜舟手里,永昼就还有活路,只要他还活着,姐弟就有相见的一天。永昼比她小三个月,是端肃贵妃的儿子,模样好,脑子也好使,他总能打听到她在哪里,总会想办法带她出去的……

前言/序言

用户评价

我最近在追的一本书,简直是文字魔术的典范!它最吸引我的地方在于其叙事视角的不断切换和拉伸。有时候,它像一个无情的上帝视角,俯瞰着整个王朝的兴衰更迭,宏大叙事令人叹为观止;而下一秒,镜头又突然聚焦到某个角落里,一个婢女或是一个低级官员的短暂生命轨迹,却被赋予了史诗般的重量。这种张弛有度的叙事技巧,让阅读过程充满了探索的乐趣,永远猜不到下一页会带来怎样的视角冲击。更值得称赞的是,作者在处理历史事件时,那种近乎苛刻的考据精神,使得小说中的虚构情节与历史脉络完美地融合在一起,真假难辨,让人拍案叫绝。这本书的语言风格尤其多变,时而如宋词般清丽婉约,时而又如魏晋风骨般洒脱不羁,阅读体验极其丰富。对于那些渴望在小说中寻找历史深度和文学美感的读者来说,这本无疑是不可多得的珍品。

评分如果用一个词来形容我的阅读体验,那便是“浸润”。这本书,哦,我指的是我正在读的这本,它带给我的感受,远超出了文学作品范畴,更像是一次深入的文化考古。作者对于古代礼仪、诗词歌赋的运用,简直是信手拈来,却又绝不卖弄,恰到好处地烘托了环境的氛围和人物的修养。我尤其喜欢其中几段对自然景物的描绘,比如秋日黄昏时分,落叶在宫墙角堆积出的那种萧索感,与宫内人物命运的无常形成了强烈的对照。这种意境的营造,非常高级。它不像某些小说那样将情感直白地倾泻而出,而是通过景物的烘托,让读者自己去体会那份无奈与苍凉。全书读下来,感觉灵魂被清洗了一遍,对古代士大夫阶层的心境有了更深一层的理解。唯一的“小遗憾”是,故事的结局并未给出太多的圆满,但转念一想,也许这才是对那个时代最忠诚的刻画——生活本就充满了未完成的遗憾。

评分咳,老实说,一开始我差点被这本书劝退。那厚厚的篇幅,加上那些冗长、仿佛从古代卷轴里誊抄下来的引文和对白,差点让我觉得这更像是一部学术专著而非小说。我是一个偏爱快节奏叙事的读者,开始的几章我甚至需要不断地回翻查阅时间线。但撑过那段适应期后,我发现自己彻底被锁定了。这本书的魅力是慢热型的,它需要你给予时间,它才会慢慢展现出其内在的精妙结构。它最让我震撼的是对“女性集体命运”的深刻洞察。在男权社会的宏大叙事下,作者成功地聚焦了那些被历史遗忘的、在深宫中挣扎求存的女性群像。她们的智慧、她们的残忍、她们为了争取一丝尊严所付出的代价,都刻画得入木三分。这本书读完后,我需要花好几天时间来平复心情,因为它触及了太多关于命运、自由与牺牲的哲学命题。绝对是那种读完后,会改变你看待历史和人生的视角的作品。

评分简直不敢相信,我竟然一口气读完了这部近百万字的大部头!说实话,一开始我有点畏惧它那过于宏大的叙事框架,总担心会陷入那种为了堆砌史料而显得干瘪空洞的通病。然而,作者的功力之深厚,完全出乎我的意料。这本书的叙事节奏掌握得如同高手弹奏古琴,时而急促如骤雨敲窗,将权力斗争的残酷瞬间推至高潮;时而又舒缓如清泉潺潺,细细描摹人物内心最柔软、最不为人知的一角。我特别佩服作者对于“人性复杂性”的挖掘,那些看似高高在上的角色,他们的恐惧、他们的嫉妒、他们的短暂温情,都写得极其真实可信。读到某一处情节时,我甚至忍不住拍案叫绝,那是一种智力上的愉悦感,仿佛自己也参与了一场高明的棋局博弈。虽然有些篇幅探讨的宫廷政治哲学略显晦涩,但我认为这正是其价值所在,它不满足于讲述故事,更试图解剖权力运行的本质规律。这是一部需要反复品味,才能真正领会其中精妙的佳作。

评分初读这本名为《宫花红》的书,我的心绪是极其复杂的。它并非那种让你一目了然、轻松愉快的读物,反而像是一幅用浓墨重彩晕染开来的历史画卷,深沉、厚重,带着一股子挥之不去的宿命感。我尤其欣赏作者对细节的考究,那些关于宫廷仪制、服饰色彩乃至空气中弥漫的香料气味,都描摹得丝丝入扣。仿佛我不是在阅读文字,而是真的踏入了那个金碧辉煌却又暗流涌动的深宫之中。书中的人物群像塑造得极为立体,没有绝对的善恶,每个人物都在时代的洪流下,为了生存、荣誉或是爱恋,做出痛苦的抉择。特别是那位主角,她的每一次隐忍和爆发,都像一把钝刀子,缓慢而坚定地割裂着周遭的一切。我花了很长时间去消化那些隐晦的暗示和曲折的叙事线索,每一次合上书本,都会有一种被历史的厚重感压住的喘息。它成功地营造了一种氛围,一种既华丽又苍凉的、属于旧日王权核心的独特气质。这本书需要的不仅仅是阅读时间,更需要沉静的心境去与之对话。

评分好书

评分送货很快,东西也不错。

评分市妇幼特额放假哦i钢铁人弱弱的

评分喜欢!爱!!文笔好啊!

评分很喜欢看古代言情小说,很满意

评分此用户未填写评价内容

评分活动价很实惠,继续囤书中。送货上门,看完了再评价!

评分这一部终于出版啦 封面好看

评分等了很久也没有活动 正常买吧 喜欢 最喜欢尤四姐的这本小说

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有