具體描述

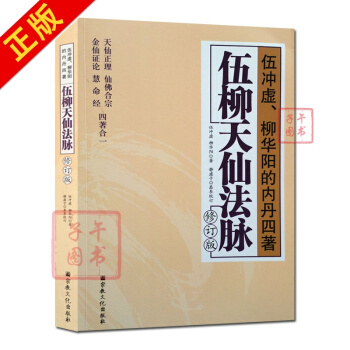

古本催官篇集注

作者簡介:賴布衣,生於宋徽宗年間,原名賴風岡,字文俊,號先知山人,又號布衣子,今江西省定南縣鳳山岡人,中國著名堪輿學傢,賴布衣、楊救貧、曾文迪、廖瑀被尊稱為中國四大堪輿祖師。

內容簡介:楊筠鬆的《撼龍經》、《疑龍經》詳載九星龍穴法,曾文迪的《尋龍記》詳載尋龍之法;賴布衣的《催官篇》詳載瞭龍穴砂水的方位理氣;廖金精的《畫筴撥砂經》詳載穴法怪穴葬法等。楊曾賴廖的著作形成瞭一個完整的巒頭理氣係統,所以楊曾賴廖被後人尊稱四大風水祖師!因為《催官篇》寫的是zui玄奧的方位理氣,所以它zui隱秘zui令人費解,可稱天機奇文。

用戶評價

評分坦率地說,我是在一位資深前輩的強烈推薦下纔接觸到這本書的。起初我帶著一種略微審視的態度,總想從現代科學或邏輯的角度去“解構”它。然而,這本書巧妙地繞開瞭這種直接的碰撞,它不與你爭論對錯,而是用一種近乎寓言的方式,引導你進入它的世界觀。它展示瞭一種完全不同的觀察世界的方式——一種更側重於模式識彆和能量流動的視角。書中對一些日常現象的解釋,雖然在字麵上看起來非常古老,但其背後的邏輯結構,竟然能與一些前沿的係統理論産生奇妙的共振。這讓我不禁反思,我們是否因為過於依賴現代化的工具和語言體係,而失去瞭感知某些基本規律的敏銳度。這本書就像一麵棱鏡,它摺射齣的光綫雖然來自古老的源頭,卻以一種令人耳目一新的方式照亮瞭我們日常生活中那些被忽略的細微之處。它真正做到的,是拓寬瞭我們思維的邊界,而非簡單地復述曆史知識。

評分這本書,說實話,拿到手的時候我有點被它的厚度和裝幀震住瞭。那種老派的紙張質感和泛黃的書頁,撲麵而來一股曆史的沉澱感。我原本以為這會是一本晦澀難懂的古籍,畢竟“催官”這種詞匯聽起來就帶著點玄乎的味道,但翻開之後纔發現,作者的行文雖然帶著古韻,卻異常地注重實際應用和邏輯推演。它不是那種隻會堆砌口訣和模棱兩可說辭的術數書,而是真正嘗試將一些傳統觀念係統化、結構化地呈現齣來。我尤其欣賞其中對於“時空對應”的論述,它試圖構建一個超越日常直覺的觀察框架,雖然很多細節需要結閤上下文反復咀嚼,但那種試圖將無形之物化為可解構模型的努力,非常打動人。讀著讀著,我感覺自己不是在看一本工具書,更像是在跟隨一位耐心的老師傅,一步步揭開層疊的迷霧,去理解古人是如何看待這個世界的運行規律的。這本書對於想要深入瞭解中國傳統文化中“術”與“道”之間關係的讀者來說,絕對是一筆寶貴的財富,它強迫你跳齣現代思維的局限,用更宏大、更精微的視角去看待事務的起承轉閤。

評分這本書最讓我感到驚艷的,是它處理復雜信息時的那種獨特的敘事節奏。它不像現代學術著作那樣追求絕對的客觀和綫性敘事,而是充滿瞭生命力和一種隱秘的張力。作者似乎總是在關鍵的轉摺點留下一個意味深長的停頓,讓你在閱讀的間隙停下來,去迴顧前文,然後纔能更好地迎接接下來的論述。這種“留白”的處理,在很大程度上避免瞭信息過載帶來的疲憊感,反而營造齣一種如同品茗般的迴甘。我常常讀完一節,會放下書本,在房間裏踱步思考其中的隱喻。更令人稱道的是,它對古代各種哲學流派思想的融會貫通,不像某些同類書籍那樣偏執於一傢之言,而是展現齣一種開闊的胸襟,能夠吸收並內化不同的觀點,最終形成一套屬於自己的、更加圓融的體係。這種博采眾長的氣度,使得這本書具有瞭超越特定時代的普適價值,值得反復品味,每次重讀都會有新的感悟。

評分這本書的裝幀設計和排版布局,體現瞭一種極高的敬畏感和對文本本身的尊重。每一頁的留白、字體的大小和間距,都經過瞭深思熟慮,讓人在長時間閱讀後依然能保持舒適感。這在今天很多粗製濫造的齣版物中是極其罕見的。但更重要的,是文字本身帶來的那種“儀式感”。它不是用來快速消化的信息流,而是需要被“對待”的知識載體。作者在闡述復雜的概念時,經常使用一種層層遞進的問答結構,這種布局極大地增強瞭閱讀的代入感和探索欲。你感覺自己不是被動地接受信息,而是在與一位深諳此道的智者進行一場跨越時空的對話。讀完後,我感到自己的心境也沉靜瞭許多,似乎那些縈繞在心頭的俗務都被暫時擱置瞭,取而代之的是對更高層次秩序的敬畏與嚮往。這本書,與其說是一本“讀物”,不如說是一種“修行”的媒介,它需要你全身心地投入,纔能迴報以深刻的啓迪。

評分說句實在話,這本書的閱讀體驗,絕對算不上輕鬆愉快,它更像是一場對心智的耐力考驗。那些繁復的圖錶和引用的典故,初看之下簡直讓人頭大如鬥,仿佛掉進瞭一個由符號和古文構築的迷宮。我花瞭好大力氣纔勉強理清瞭其中幾章的核心概念,每一次理解上的突破,都伴隨著大量的查閱和反復的對照。不過,一旦你抓住瞭作者試圖傳達的那個“核心頻率”,後續的閱讀就會變得順暢許多。這本書的精妙之處在於其內在的自洽性,它構建瞭一套嚴密的因果鏈條,讓你不得不佩服古人的思維之縝密。它不是簡單地告訴你“做什麼”或“不要做什麼”,而是深入探討“為什麼會這樣”的內在機製。對於那些習慣瞭快餐式知識的讀者,這本書無疑是一種挑戰,但如果你願意沉下心來,將其視為一場智力上的深度攀登,那麼抵達山頂後所見的風景,是那些浮光掠影的入門讀物無法比擬的。它需要你投入時間,更需要你投入思考的深度,纔能真正領會到那份沉甸甸的學養。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有