具体描述

编辑推荐

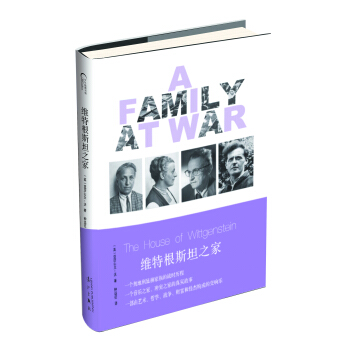

谁会将自己拥有的巨额遗产全部放弃,同时拟定一份能使自己永不再获得财产的严密协议?谁会仅凭一只左手,在钢琴上演奏需要十指才能完成的乐曲,并巡演于世界舞台?谁能邀请克里姆特为其画像?又有哪个家族能将勃拉姆斯、约阿希姆、理查·施特劳斯等音乐家请至自家的音乐厅中,共享一流的私人音乐会?世界上有许多的显赫家庭,而如此显著地将财富、音乐、哲学、怪癖、品位糅合在一起的,爱恨交织、悲喜交加、既荣耀又悲惨、既犹太又雅利安的,或许只有维也纳的维特根斯坦之家。

亚历山大·沃精湛的写作技巧,生动演绎了钢琴家保罗·维特根斯坦、哲学家路德维希·维特根斯坦及其家族的传奇乐章。

内容简介

维特根斯坦家族为20世纪贡献了一位偶像级的大哲学家路德维希·维特根斯坦。作为这个维也纳显赫家族的叛逆,路德维希最终却使维特根斯坦这个姓氏举世闻名。他的巨大声誉,似乎遮蔽了他那些同样非凡的哥哥姐姐的故事,包括那位享誉乐坛的钢琴家保罗·维特根斯坦。保罗和路德维希究竟成长在怎样的家庭环境?他们的性格有着怎样的家族渊源和家族相似?本书讲述的正是保罗、路德维希和他们的姐姐赫尔梅娜、格蕾特以及其他亲友之间的故事。这是一个音乐之家、冲突之家的真实故事,也是一部人间悲喜剧,一部家族兴衰史,贯穿20世纪的两次世界大战,可谓那个大时代的象征和缩影。作者简介

亚历山大·沃(Alexander Waugh),英国作家、BBC音乐评论家,同时兼具作曲家、电视节目主持人等身份。系出名门,伊芙琳·沃之孙,奥柏林·沃之子,长期为英国《星期天邮报》和《伦敦晚报》撰写歌剧评论,还做出版、画漫画,作曲曾经获奖。著有《古典乐:一种新的聆听方式》(1995),《歌剧:一种新的聆听方式》(1996),《父与子》(2004)等作品。精彩书评

★这本书中的故事如此扣人心弦、引人入胜,而它却从未以这种方式被讲述过,这真是令人惊讶……很难想象另一种叙事,能够呈现这般的流利、机智、风趣和细致入微。——《文学评论》

——《伦敦晚报》

——《电讯报》

——布鲁姆伯格

——《独立报》

目录

第一部 自杀的阴影1 维也纳首演

2 去年此时

3 卡尔的大叛逆

4 企业家

5 和一个女继承人的婚姻

6 鲁道夫·维特根斯坦之死

7 汉斯的悲剧

8 在维特根斯坦家

9 男孩们

10 他们的母亲

11 另一个兄弟

12 居中的姐妹

13 保罗的早年训练

14 路德维希的困境

15 新婚夫妇

16 卡尔的不省人事

17 纪念K.W.

18 回看保罗

19 金钱无小事

20 战争前奏

21 报名从军

22 灾难

23 俄国战俘

24 库尔特·维特根斯坦在美国

25 抵达西伯利亚

26 三个鼓舞之源

27 希望的微光

28 活埋于要塞

29 一次出逃的机会

30 家人重聚

31 一次转变

32 格蕾特的问题

33 保罗的独臂首演

34 欧洲硝烟四起

35 美国参战

36 保罗性情的转变

37 终局

38 余波

39 家庭纷争

40 反犹太

41 性生活

……

前言/序言

用户评价

抛开那些晦涩的理论和密集的文本结构不谈,这本书的情感张力是极其隐蔽却又极其强大的。作者巧妙地将角色的内在冲突外化,通过极简的动作和场景,暗示了巨大的情感风暴。我感觉自己像一个偷窥者,在观察这些人物在极端的压力下如何挣扎求生,如何与自我进行永无休止的拉锯战。那些留白之处,才是真正让人心头一紧的地方,因为你知道,在那些没有被言说的部分,隐藏着更深层次的痛苦与不解。这种含蓄的表达方式,与那些直白宣泄情感的作品截然不同,它要求读者付出情感劳动去填补空白,因此一旦建立起连接,那种共鸣感是极其持久和深刻的。我合上书本后,久久无法平复,那种被精准触动灵魂深处的微小震颤,久久不散。

评分从装帧和排版来看,这本实体书本身也体现了一种近乎洁癖的美学追求。每一个章节的过渡,每一个标点的运用,都仿佛经过了建筑师般的精确计算。纸张的质感、字体的选择,都与内容所营造出的那种疏离而又沉静的氛围完美契合。阅读体验是身体性的,好的装帧能将人更深地拉入作者的世界,而这本书显然做到了这一点。它有一种冰冷、清晰的美感,就像是在一个空旷的白色房间里,只有一盏精准投下的聚光灯,照亮了那些最核心的思绪。这种对形式的极致关注,让我联想到一种近乎偏执的匠人精神,它向我们展示了:文字的载体,与文字本身一样重要。它不仅仅是用来阅读的工具,更是一件值得被珍藏和细品的艺术品。

评分这本书的文字像是一座迷宫,每一次阅读都像是走进了一个新的角落,总有柳暗花明又一村的惊喜。作者的叙事手法极其大胆,在时间线上不断地跳跃,仿佛在用一种非线性的方式向我们展示一个宏大而又精微的世界。初读时可能会感到些许的困惑,那些看似毫不相关的片段,那些突然插入的哲学思辨,都让人摸不着头脑。然而,当你耐下性子,让思绪随着文字的河流缓缓前行时,你会发现那些碎片化的信息正在悄然拼凑出一幅震撼人心的图景。那种感觉,就像是在听一首结构复杂的交响乐,起初只捕捉到零星的音符,但当所有乐章交织在一起时,那种磅礴的力量感和内在的逻辑便清晰地浮现出来。尤其是对人物内心世界的刻画,细腻得令人心惊,那种介于清醒与梦魇之间的挣扎,那种对存在意义的永恒叩问,都深深地烙印在了我的脑海里。它不是那种可以被快速消费的作品,它要求你投入全部的感知和思考,像对待一位深不可测的朋友一样,需要时间去理解和接纳。

评分这是一次对人类精神困境的深刻剖析,它没有提供廉价的安慰或简单的答案,相反,它将那些最尖锐、最令人不安的问题赤裸裸地呈现在你面前。角色们的行为逻辑常常游走在常理的边缘,他们的对话充满了机锋和潜台词,每一次的交流都像是在进行一场高强度的智力角力。这本书最引人入胜之处在于其对“真理”的探讨——它似乎在暗示,我们所执着追求的确定性,或许只是一个精心编织的幻象。我读到某些段落时,感到一种强烈的共鸣,那种在日常生活中被压抑的、对事物本质的怀疑和探究,在这里得到了完美的释放。它不是在讲述一个故事,而是在构建一个思辨的场域,邀请每一个进入其中的人,去重新审视自己的认知框架。对于那些喜欢在文字中寻找哲学线索的读者,这本书绝对是一座宝藏,它能激发你无尽的好奇心和求知欲。

评分这本书的语言风格,简直就是一场文字的狂欢,充满了令人目眩神迷的密度和精准度。我不得不承认,有些句子需要反复咀徊,才能真正领悟其中蕴含的重量。它不像那种追求流畅易读的小说,它更像是一件精心打磨的艺术品,每一个词汇的选择都像是经过了严格的筛选和排列,带有强烈的个人印记和哲学倾向。我尤其欣赏作者对于环境和氛围的营造,那些对光线、声音、乃至沉默的描绘,都极其到位,仿佛能让人身临其境地感受到角色所处的压抑或狂喜。阅读过程中,我常常停下来,不是因为看不懂,而是因为被某个措辞的奇特组合所震撼,那种新鲜的表达方式,打破了我对常规书面语的认知。它挑战了读者的阅读习惯,迫使你从一个更深、更具批判性的角度去审视每一个陈述。这对于那些厌倦了千篇一律叙事腔调的读者来说,无疑是一剂强心针。

评分趁京东活动买的,备一本在家,可以随时翻翻。

评分世界上有许多的显赫家庭,而如此显著地将财富、音乐、哲学、怪癖、品位糅合在一起的,爱恨交织、悲喜交加、既荣耀又悲惨、既犹太又雅利安的,或许只有维也纳的维特根斯坦之家。

评分对维特根斯坦比较祟拜,了解一下。

评分谁会将自己拥有的巨额遗产全部放弃,同时拟定一份能使自己永不再获得财产的严密协议?谁会仅凭一只左手,在钢琴上演奏需要十指才能完成的乐曲,并巡演于世界舞台?谁能邀请克里姆特为其画像?又有哪个家族能将勃拉姆斯、约阿希姆、理查·施特劳斯等音乐家请至自家的音乐厅中,共享一流的私人音乐会?

评分——《独立报》

评分早上下单,下午收货。

评分亚历山大·沃(Alexander Waugh),英国作家、BBC音乐评论家,同时兼具作曲家、电视节目主持人等身份。系出名门,伊芙琳·沃之孙,奥柏林·沃之子,长期为英国《星期天邮报》和《伦敦晚报》撰写歌剧评论,还做出版、画漫画,作曲曾经获奖。著有《古典乐:一种新的聆听方式》(1995),《歌剧:一种新的聆听方式》(1996),《父与子》(2004)等作品。

评分对维特根斯坦比较祟拜,了解一下。

评分比较有意思的书,闲来无事可以翻一翻…

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有