具体描述

内容简介

“画如其人”,人的生命状态决定其艺术的含量。李云通数十年孜孜不倦地读书、写生、临帖、作画,从生活的直觉中找到了一种属于自己的绘画语言。李云通虔诚严谨的学风、扎实缜密的创作态度是他艺术之路成功的秘诀。他深知中国画要达到“雅人深致”的境界,胸中没有万卷书的内涵是不够的。为此他把艺术之根一头扎入生活,一头扎文化的沃土,深刻领悟中国传统文化的精髓,从中吸取养分,寻找画外功夫。我们有理由相信凭借他的聪明、勤奋、坚毅和对艺术的不懈追求,他的明天将会进发出更加美丽的光华。目录

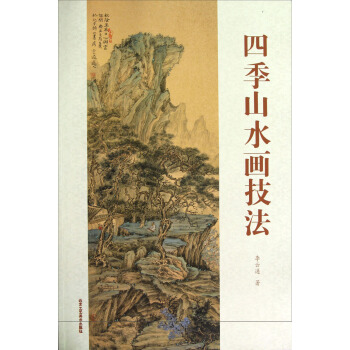

四季山水画技法一、基本技法

二、物象画法

三、基本构图

浅绛四季山水画法

一、春季山水画法

二、夏季山水画法

三、秋季山水画法

四、冬季山水画法

泼彩画法

青绿山水画法

春季山水示范图

夏季山水示范图

秋季山水示范图

冬季山水示范图

作品欣赏

翠峰拔秀图

客心洗流水

松阴坐永日

此地有群峰

群山滴翠雨初收

只留秋色满空山

宋人诗意图

眼前万里江山

松林高士图

深谷幽兰图

秋云红叶

翠峰深居图

红叶祥云

松响石林秋

访友图

水痕山涧落

归隐青山上

无题

悬岸峭壁石玲珑

山林雅集图

意随流水行

涧水出岫洗风尘

高士幽居图

六条屏

炯霞瑞气图

江流天地外

清溪深不见

客心洗流水

相逢每醉还

春风清赏图

松泉皆清韵

溪畔仙居图

寒风初晴雪未消

青山愿共高人语

红叶观秋图

秋林读书图

山深只许云同住

山林静气图

秋入云山图

静坐山林图

无题

松风瑞气图

无题

无题

无题

无题

翠峰仙居图

无题

黄叶林中自著书

别有天地非人间

无题

无题

踏雪寻梅图

前言/序言

用户评价

我一直对水墨山水画情有独钟,但总觉得自己的作品缺乏一种“时令感”,无法准确地捕捉不同季节山水所独有的气质。春天,我总画不出那种万物复苏的生机;夏天,又难以表现出那种浓烈而又宁静的夏日午后;秋天的色彩缤纷,常常让我手足无措;而冬天,则显得过于单调,少了些许寒意中的韵味。 《四季山水画技法》这本书,就像一位经验丰富的向导,带领我走进四季山水画的世界。它没有简单地讲解一些通用技法,而是围绕着“四季”这一核心,进行了细致而深入的剖析。在描绘夏天山水的章节,我印象尤为深刻。作者不仅仅是告诉我们要画绿树成荫,而是深入地讲解了如何通过墨色的浓淡变化,来表现夏日阳光的炽热与树荫下的清凉;如何通过笔触的顿挫,来传达夏日午后的慵懒与宁静。我特别喜欢书中关于如何处理夏日暴雨的段落,作者用生动的文字和形象的图例,展示了如何表现雨水倾泻而下的力量感,以及雨后山川的湿润与清新,让我仿佛身临其境,受益匪浅。

评分作为一名在水墨画领域摸索多年的爱好者,我一直以来都对如何将自然的四季之美,以水墨的形式淋漓尽致地展现出来感到困惑。我尝试过各种技法,模仿过大师的作品,但总感觉画面少了那么一股“魂”——那种属于春天蓬勃的生机,夏天奔放的热情,秋天内敛的绚烂,以及冬天沉静的孤寂。很多技法书籍都会涉及山水画的笔墨,但往往都是通用的,很少能针对不同季节的山水特点进行深入的剖析和指导。 《四季山水画技法》这本书,就像一位经验丰富的老友,循循善诱地为我揭开了四季山水画的神秘面纱。它不仅仅是传授技巧,更是在传授一种“观山水、悟四季”的哲学。比如,书中关于秋季山水的描绘,作者没有简单地告诉我们要用什么颜色画枫叶,而是从秋天特有的“萧瑟”与“绚烂”并存的氛围入手,讲解如何通过笔墨的枯湿浓淡,来表现落叶的飘零感,以及夕阳下山峦层层叠叠的色彩变化。我尤其喜欢其中关于如何用墨来表现秋日清晨薄雾笼罩山谷的技巧,那种似有若无的朦胧感,让人心生向往。

评分作为一名热爱艺术的普通人,我对中国山水画一直有着特别的向往,总觉得其中蕴含着一种宁静致远的东方哲学。然而,当我自己尝试去创作时,却屡屡碰壁。我发现,要画好山水,尤其是表现山水的“四季”,并不是一件简单的事情。春天万物复苏的柔美,夏天绿意盎然的蓬勃,秋天层林尽染的绚烂,冬天银装素裹的静谧,每一种都各有千秋,我却总是难以将它们融会贯通,在画面上表现出应有的神韵。 《四季山水画技法》这本书,就像一位循循善诱的老师,为我揭开了四季山水画的奥秘。它并没有直接灌输生硬的绘画理论,而是从“感悟自然”这个更根本的层面出发。在书中关于春季山水的描绘,作者花了大量篇幅去讲解如何捕捉春天那种初生的、充满希望的气息。他不仅仅强调了嫩绿、鹅黄等色彩的运用,更重要的是,他深入地分析了如何通过笔墨的疏密、线条的刚柔,来表现春日里嫩芽的脆弱感和勃勃生机。我尤其喜欢书中关于如何处理春雨的段落,作者用细致的笔触描述了雨滴落在山石、树叶上的痕迹,以及雨后空气中弥漫的清新味道,让我感觉画面瞬间“活”了起来。

评分我一直以来都怀揣着一个中国山水画的梦想,渴望能够用笔墨描绘出祖国壮丽的山河。然而,现实总是骨感的,无论我多么努力地去学习,总觉得笔下的山水缺少一份灵动,一份属于自然的生命力。尤其是在表现四季的变换上,我更是感到力不从心。春天的生机、夏天的热烈、秋天的丰盈、冬天的宁静,这些自然界赋予山水的独特韵味,我总觉得难以捕捉,更别说将其在宣纸上呈现出来了。 直到我翻开《四季山水画技法》这本书,我才仿佛打开了一扇新的大门。这本书没有直接枯燥地教授你画山画水,而是从“感受四季”这个更加本源的层面出发。作者花费了大量的篇幅,去引导读者如何去观察、去体悟每个季节的山水之美。例如,在描绘夏日山水的章节中,作者不仅仅讲了如何勾勒山体的雄伟,更着重强调了如何通过墨色的浓淡对比、色彩的冷暖运用,来表现夏日阳光的炽烈以及树荫下的清凉。我尤其被书中关于如何描绘夏日骤雨后,山涧水流奔腾、水汽氤氲的段落所打动,作者的文字和图例,都让我对如何表现动态的水流有了全新的认识。

评分这本《四季山水画技法》简直像是我画山水画的“寻宝图”!一直以来,我对山水画都有一种莫名的情愫,总觉得画面中蕴含着一种宁静致远的东方哲学,但自己动手尝试时,总是觉得力不从心,抓不住山水的精髓。特别是四季的变换,不同时节的山水有着截然不同的韵味,春天万物复苏的生机勃勃,夏天绿意盎然的蓬勃大气,秋天层林尽染的绚烂静谧,冬天银装素裹的纯净肃穆,每一种都像是独立的诗篇,我却总是难以将它们融会贯通,表现出应有的神韵。 读了这本书,我才真正明白,原来画好山水画,尤其是四季山水,并不是一件遥不可及的事情。作者在书中花了大量的篇幅,详尽地讲解了如何捕捉每个季节山水特有的色彩、光影和氛围。比如,在描绘春天的山水时,作者不仅强调了嫩绿、鹅黄等色彩的运用,更深入地讲解了如何通过线条的疏密、墨色的浓淡来表现初生嫩芽的脆弱感和勃勃生机,甚至连露珠在叶片上折射出的微光都细致地描述了处理方法。阅读过程中,我仿佛能闻到泥土的芬芳,听到溪水的潺潺,感受到春风拂面的温柔。

评分我是一名对中国传统绘画艺术深感着迷的初学者,尤其偏爱山水画所传递的那种“天人合一”的意境。然而,在实际创作过程中,我常常感到力不从心,尤其是在表现山水的四季变化上,总是难以达到内心期望的效果。我尝试过阅读一些基础的山水画教程,但它们要么过于笼统,缺乏具体指导,要么过于偏重技法,忽视了意境的营造。直到我偶然发现了这本《四季山水画技法》,我仿佛找到了救星。 这本书的独特之处在于,它并没有仅仅罗列枯燥的笔墨技巧,而是将“四季”这一宏大的主题,巧妙地融入到山水画的创作过程中。作者用一种非常诗意化的语言,引导读者去感受不同季节的自然气息。例如,在描写夏日山水时,书中不仅仅讲解了如何绘制茂密的树林和磅礴的山峦,更强调了如何通过色彩的饱和度和光线的处理,来表现夏日午后的炽热与浓荫的清凉。我读到关于如何表现夏日雨后,山涧水流湍急,水雾弥漫的章节时,简直被深深吸引,作者提供的具体描绘雨水流动痕迹和水汽氤氲的方法,让我茅塞顿开。

评分我是一名对传统中国山水画充满热爱,但技艺尚显稚嫩的业余爱好者。一直以来,我总觉得自己的山水画作品缺少一种“时令感”,画面虽然能表现山峦河流,却无法唤起观众对特定季节的联想。在尝试了多本基础教程后,我发现它们更多地关注于笔墨的通用性,而很少有哪本书能如此细致地将“四季”这一概念,作为核心指导思想贯穿始终。 《四季山水画技法》这本书,无疑是我近年来在绘画学习道路上遇到的最惊喜的收获之一。作者在书中展现出的对山水画的深刻理解,以及对四季之美的细腻洞察,令我受益匪浅。例如,在描绘春季的山水时,书中不仅讲解了如何运用嫩绿、浅黄等色彩来表现万物复苏的景象,更重要的是,它详细地阐述了如何通过笔触的轻盈、线条的婉转,来捕捉春天里那种初生的、充满希望的气息。我特别喜欢关于如何表现春雨洗礼后,山林间弥漫的湿润空气和清新味道的章节,作者的描述生动形象,让我仿佛置身其中。

评分我对中国山水画的喜爱,源于儿时在故宫博物院看到的一幅幅气势磅礴的山水长卷,那份“可行、可望、可游、可居”的意境,深深地烙印在我的脑海里。然而,当我真正拿起画笔,想要重现那些壮丽的景象时,却发现自己离心中的目标还有很远的距离。尤其是在表现四季的山水时,我总觉得难以抓住每个季节应有的“灵魂”。春天缺乏生机,夏天过于燥热,秋天色彩混乱,冬天又过于沉寂。 《四季山水画技法》这本书,就像一位经验丰富的老画家,循循善诱地指引我走进四季山水画的殿堂。它没有上来就讲复杂的笔法,而是从“如何观察和感受四季”入手,让我重新认识了自然的脉搏。在描绘秋季山水的部分,作者不仅仅是简单地告诉我用红色、黄色来点缀,而是深入地讲解了如何通过墨色的变化,来表现秋日天空的澄澈,如何用笔触的轻重,来描绘落叶的飘零,以及如何通过色彩的晕染,来呈现山林间层林尽染的壮丽。我尤其被书中关于如何表现秋日清晨,薄雾笼罩山间的景象所打动,作者的描述和图例,让我对“韵味”有了更深的理解。

评分我是一名在水墨画领域寻求突破的业余爱好者,尤其痴迷于中国山水画所蕴含的深厚意境。然而,长期以来,我始终感觉自己的作品在表现“四季”这一主题时,缺乏足够的层次感和生命力。春天要么显得过于青涩,要么又过于单调;夏天则难以表现出那种蓬勃而又宁静的氛围;秋天的绚烂色彩和萧瑟意境常常难以平衡;而冬天的寂静中,又似乎少了那份独特的韵味。 《四季山水画技法》这本书,无疑是我近期在绘画学习道路上遇到的一个宝藏。它并没有简单地教授一些“画山”或“画水”的通用技法,而是围绕着“四季”这一核心概念,进行了深入的探讨和细致的讲解。书中关于如何表现春日山水的章节,让我眼前一亮。作者不仅仅强调了嫩绿、浅黄等色彩的搭配,更重要的是,他详细地阐述了如何通过笔墨的枯湿浓淡、线条的勾勒起伏,来营造出那种万物复苏、生机盎然的景象。我特别喜欢其中对于如何处理春雨的段落,作者用生动的笔触描述了雨丝落在山峦、树林间的细节,让我仿佛能感受到那份湿润的清新。

评分作为一个从小就沉醉于中国山水画的爱好者,我一直以来都希望能够亲手描绘出那份“诗情画意”。然而,实践起来才发现,要将脑海中的景象化为笔下的墨韵,远非易事。特别是对山水画中“四季”的处理,我总觉得捉襟见肘,难以区分不同季节应有的神韵。春天过于单薄,夏天又显得过于燥热,秋天则显得有些单调,冬天则缺乏那种寒意中的生机。 《四季山水画技法》这本书,恰恰弥补了我在这方面的不足。它没有像其他教程那样,简单地罗列一些基本笔法,而是将“四季”作为一条清晰的线索,贯穿于整本书的讲解之中。作者在书中,用非常细腻的笔触,去解析每个季节的山水特点。例如,在讲解春季山水时,书中不仅强调了嫩绿、浅黄等色彩的运用,更重要的是,它深入地剖析了如何通过笔墨的疏密、虚实的对比,来表现春日里那种嫩芽初绽、万物萌发的生机勃勃。我特别欣赏书中对于如何处理春雨的描绘,那种朦胧的美感,以及雨滴落在山石、树叶上的细微痕迹,都被作者描绘得活灵活现,让我忍不住想要立刻动手尝试。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![中国外销画 1750s-1880s [China trade painting 1750s to 1880s] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11619497/54b721fcN63f87287.jpg)

![欧洲文艺复兴时期油画艺术(1) [The European Renaissance Oil Painting Art] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11904485/5710b97aNe34e2ad3.jpg)