具体描述

内容简介

《国宝档案-王希孟·千里江山图》,国画爱好者内页插图

前言/序言

用户评价

让我惊喜的是,这本书不仅关注了《千里江山图》本身,还探讨了这幅画在不同历史时期的流传与命运。从宋朝宫廷的珍藏,到后来的兵荒马乱,再到近代被日本人掠夺,最终回归祖国怀抱,这段曲折的经历本身就足以拍成一部精彩的纪录片。作者将这些历史事件梳理得非常清晰,让我对这幅国宝的来之不易有了更深刻的认识。书中对每一个时期接触过这幅画的人物和事件的描写,都充满了历史的厚重感。尤其是在描述它如何重返中国时,那种激动人心的场面,读来让人热血沸腾。这让我更加珍视我们现在所拥有的这份宝贵文化遗产。

评分这本书最打动我的地方,在于它传递出的那种对中国传统文化的深深敬意和热爱。作者在字里行间流露出对王希孟的崇拜,对北宋文明的赞美,以及对中华民族灿烂文明的自豪。这种情感的传递,让我这个读者也深受感染。我开始重新审视我们自己民族的文化,那些被遗忘在历史长河中的瑰宝,那些在时代变迁中依然闪耀着光芒的艺术作品。这本书就像一盏明灯,照亮了我对中国传统文化的探索之路。我感觉自己不仅仅是在读一本书,更是在与一位伟大的艺术家进行一场跨越时空的对话。

评分我一直认为,要真正理解一幅艺术品,必须先了解它所处的时代背景。这本书在这方面做得非常出色。它没有枯燥地堆砌历史事件,而是将《千里江山图》的创作巧妙地融入了北宋的政治、经济、文化和社会生活之中。我这才明白,为什么王希孟会选择描绘这样一幅宏伟壮丽的江山图。那时的北宋,虽然边疆隐患重重,但内部却是经济繁荣、文化昌盛的。这种繁荣与危机并存的时代背景,或许正是激发王希孟创作灵感的源泉。书里对北宋城市生活的描写,尤其是对开封的描绘,生动形象,让我仿佛看到了车水马龙的街市,熙熙攘攘的人群,以及文人雅士在酒楼茶馆里的谈笑风生。这种全方位的展现,让《千里江山图》不再仅仅是一幅孤立的画作,而是成为了那个时代的一个缩影,一个活生生的见证。

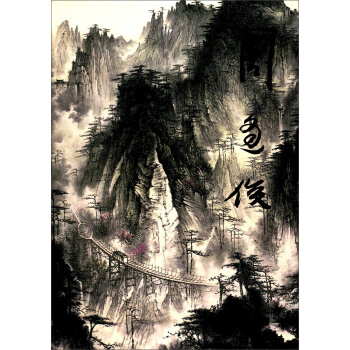

评分这本《国宝档案:王希孟·千里江山图》带给我的震撼,简直无法用简单的语言来形容。作为一个对中国古代艺术一直抱有浓厚兴趣的普通读者,我一直知道《千里江山图》的名气,也曾有幸在博物馆里远远地欣赏过它的复制品,但这本书却让我以一种前所未有的深度和广度去重新认识这幅传世名作。它不仅仅是一幅画,更像是一扇窗,透过它,我看到了一个鲜活的、充满生机的北宋王朝,一个天才少年王希孟留下的辉煌印记。 翻开书的第一页,我就被深深吸引住了。作者并非简单地罗列史料,而是将自己沉浸在王希孟那个时代,用一种非常鲜活的叙事方式,带我穿越回那个风云变幻的北宋。那种感觉,就像是在听一个久远的故事,又像是亲身经历。书里对王希孟的生平,尽管史料稀少,但作者却能从蛛丝马迹中挖掘出他非凡的才华和短暂的人生。我仿佛能看到那个年仅十八岁的少年,是如何怀揣着对江山的无限热爱和对艺术的极致追求,在一张张丝绸上挥洒笔墨,勾勒出那片壮丽的山河。书中的每一处细节都充满了想象力,但又并非凭空捏造,而是建立在对历史和艺术的严谨考据之上。例如,书中对王希孟所使用的颜料、笔触、构图的分析,细致入微,让我不禁惊叹于古人的智慧和技艺。

评分我非常欣赏作者在解读《千里江山图》时所采取的跨学科视角。他不仅仅是一位艺术史学家,还似乎是一位历史学家、地理学家、社会学家,甚至是一位文学评论家。他能够将历史文献、考古发现、地理环境、民俗风情等各种信息融会贯通,然后用一种非常平易近人的语言表达出来。这种多角度的解读,让《千里江山图》的内涵得到了极大的丰富。我尤其喜欢书中关于画中一些“留白”之处的解读,作者认为这些留白并非空缺,而是留给观者想象的空间,是一种高明的艺术手法。这种解读让我对艺术的理解又上了一个台阶。

评分总而言之,《国宝档案:王希孟·千里江山图》是一本让我受益匪浅的书。它不仅让我对《千里江山图》这幅画有了更深刻的认识,更让我对中国传统文化和艺术产生了前所未有的热爱。这本书的价值,不仅仅在于它所讲述的知识,更在于它所激发的情感和思考。我强烈推荐这本书给所有对中国艺术、历史感兴趣的读者。它会带你进入一个令人惊叹的艺术世界,让你感受到中华文明的博大精深。读完这本书,我感觉自己的视野被大大拓宽了,对美的理解也更加丰富了。

评分坦白说,我之前对青绿山水画的认识是比较片面的,认为它只是一种技法的展现。但读完这本书,我才明白,青绿山水所承载的,远不止于此。它是一种哲学思想的体现,是一种对自然的热爱,是一种对理想人生的追求。书里对青绿山水在中国画史上的地位,以及它所代表的文化精神的阐述,让我豁然开朗。我开始意识到,王希孟的《千里江山图》之所以能成为传世之作,不仅仅是因为它技艺的精湛,更是因为它触及了中国人内心深处对美好山河的向往和对和谐境界的追求。

评分让我印象最深刻的,莫过于书中对《千里江山图》画面细节的解读。作者并非只是简单地描述山石、树木、河流,而是将每一个元素都赋予了生命和故事。比如,他会分析一处山峦的造型,是如何呼应了当时的审美趋势;一棵古松的姿态,又暗含着怎样的寓意。书里花了大量的篇幅来解析画中的色彩运用,那种青绿山水独有的鲜活与明快,以及其中蕴含的丰富层次感,都被作者娓娓道来。我尤其喜欢书中对画中人物的描绘,虽然人物渺小,但作者却能从中读出他们的身份、他们的生活状态,甚至他们内心可能的情感。这些细致入微的解读,让我重新审视了这幅画,仿佛打开了另一个维度的视角,发现了很多之前从未留意到的精妙之处。

评分这本书带给我的,不仅仅是知识的增长,更是一种情感上的共鸣。当我读到王希孟的生平,了解到他如此年轻就完成了如此伟大的作品,却又英年早逝时,我心中充满了惋惜和敬佩。作者用一种非常感性的笔触,描绘了王希孟少年得志的荣耀,也暗示了他可能的孤独与不易。书中的文字充满了诗意,读来仿佛能感受到王希孟当时的心境,他笔下的山水,不仅仅是客观的景物,更是他内心情感的抒发。这种艺术与情感的结合,让这本书读起来不像是枯燥的学术论文,而更像是一部荡气回肠的传记,一部关于天才与艺术的史诗。

评分这本书的装帧设计也令人称道。我拿到的是精装版,纸张厚实,印刷清晰,色彩还原度很高。每一幅插图都经过精心挑选,而且尺寸也足够大,足以让我仔细辨认画中的每一个细节。书中不仅有《千里江山图》的完整高清图,还有很多局部放大图,配合作者的讲解,非常直观。我常常会一边读文字,一边对照图画,仿佛置身于画中,与王希孟一同游历那片壮丽的山河。这种沉浸式的阅读体验,是我之前从未有过的。书中的版式设计也很舒适,字体大小适中,阅读起来一点都不费眼。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![中国外销画 1750s-1880s [China trade painting 1750s to 1880s] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11619497/54b721fcN63f87287.jpg)

![欧洲文艺复兴时期油画艺术(1) [The European Renaissance Oil Painting Art] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11904485/5710b97aNe34e2ad3.jpg)