具体描述

编辑推荐

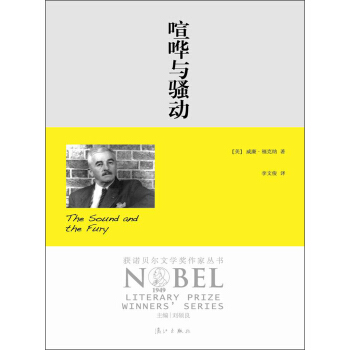

《喧哗与骚动》是福克纳第1部成熟的作品,也是他花费心血较多、喜欢的小说。小说大量运用多视角叙述方法及意识流手法,是意识流小说乃至整个现代派小说的经典名著。内容简介

《喧哗与骚动》讲述的是南方没落地主康普生一家的家族悲剧。老康普生游手好闲、嗜酒贪杯,其妻自私冷酷、怨天尤人。长子昆丁抱住南方所谓的旧传统不放,因妹妹凯蒂风流成性、有辱南方淑女身份而恨疚交加,竟至投水自杀;次子杰生冷酷贪婪;三子班吉则是个白痴。全书通过三个儿子的内心独白,围绕凯蒂的堕落展开,最后则由黑人女佣迪尔西对前三部分的“有限视角”作一补充,归结全书。作者简介

威廉·福克纳(William Faulkner,1897—1962),美国小说家,1949年诺贝尔文学奖获得者,被西方文学界视作“现代的经典作家”。他一生共写了19部长篇小说和近百篇短篇小说。其最著名的作品有《喧哗与骚动》,以及《我弥留之际》、《八月之光》、《押沙龙,押沙龙!》与《斯诺普斯三部曲》等。李文俊,当代著名翻译家,社科院外文所编审、荣誉学部委员,素以翻译福克纳小说著称,多年在《译文》与《世界文学》工作。著有《美国文学简史》(合作)、《妇女画廊》、《纵浪大化集》、《福克纳评传》、《寻找与寻见》、《天凉好个秋》等;译有《我弥留之际》、《押沙龙,押沙龙!》以及其他美英文学作品多种。

精彩书评

NULL目录

1928年4月7日1910年6月2日

1928年4月6日

1928年4月8日

附录 康普生家1699年—1945年

前言/序言

用户评价

坦白说,这本书的阅读体验是极具挑战性的,它要求读者具备极高的专注度和一定的文学背景储备。初读时,我时常感到迷失,人物的视角切换得太过频繁,时间线也常常是跳跃的,仿佛我们正站在一个巨大的、破碎的镜子前,试图拼凑出完整的影像。然而,正是这种“不完整性”,构成了它强大的艺术魅力。它拒绝提供明确的答案或廉价的慰藉,而是将构建意义的权力交还给了读者自己。我更倾向于将其视为一种语言的艺术品,其价值不在于叙事结构是否工整,而在于文字本身所能激发的联觉反应。那些描绘乡间景色的段落,那种热到令人窒息的夏日午后,那种在尘土中挣扎的生命力,都被作者用近乎诗歌的笔触捕捉了下来,即便是最微小的细节也闪烁着金属般的光泽。它不是在讲述一个故事,它是在“呈现”一种存在状态。

评分这本小说简直是心灵的暴风雨,读完后感觉像是经历了一场漫长的梦境,醒来时却发现世界依然如故,只是自己对它的感知发生了微妙的偏移。作者的叙事技巧高超得令人咋舌,他毫不留情地将我们抛入一个由破碎的记忆、扭曲的感知和无法言说的痛苦构筑的世界。文字的密度极大,仿佛每一个词语都承载了千钧之重,需要反复咀嚼才能品出其中蕴含的酸楚与挣扎。那些关于家族衰败、阶级固化以及个体在时间洪流中无力感的描摹,如同冰冷的触手,紧紧攫住了读者的心房。我尤其欣赏其中对特定场景——比如那座逐渐荒芜的老宅,或是夏日午后的慵懒与燥热——的细致刻画,它们不仅仅是背景,更是人物精神状态的投射,充满了象征意义。阅读过程虽然不算轻松,甚至可以说是一种折磨,但这种被智力与情感双重挑战的感觉,恰恰是它最吸引人的地方。它不是用来“消遣”的读物,更像是一次深入自我审视的旅程,迫使你直面那些你习惯性逃避的阴影。

评分光是翻开这书的封面,就已经能闻到一股浓重的、混合着霉味与陈旧檀香的气息扑面而来。这不是那种情节跌宕起伏、让你一口气读完的小说,它更像是一部精心编排的交响乐,前奏悠长而低沉,主旋律在不经意间突然爆发,然后又迅速归于沉寂,留下满耳的余音。我常常需要放下书,到窗边站一会儿,让自己的思绪从那种压抑的氛围中抽离出来,深吸几口新鲜空气,不然感觉肺里都快积满了旧日时光的灰尘。作者对白描的运用达到了出神入化的地步,那些人物对话看似随意,实则暗流涌动,藏着多少未说出口的秘密和怨怼。特别是关于“责任”和“失落”这两个主题的探讨,写得如此深刻而又无可辩驳,让人不禁反思自己人生中那些错失的、无法挽回的瞬间。这是一部需要用耐心和敬畏心去对待的作品,它不会迎合你,而是要求你适应它那独特的时空法则。

评分我花了比平时多出两倍的时间来读完它,不是因为情节复杂,而是因为每一页都值得被仔细研读。这本书的结构就像是一座精巧的迷宫,入口处看似简单,但当你深入其中,就会发现通道四通八达,充满了岔路和死胡同。最让我印象深刻的是它对“沉默”力量的刻画。很多时候,人物之间的互动是通过大量的留白来完成的,那些没有说出口的话语,比任何激烈的争吵都更具杀伤力。这种对人际关系中那些微妙张力的精准捕捉,显示出作者对人性幽暗面的深刻洞察。它成功地营造了一种宿命论的悲剧氛围,让人在阅读过程中始终带着一种无法摆脱的沉重感,仿佛注视着一个必然会走向毁灭的王朝的黄昏。它不是娱乐性的读物,更像是一部严肃的哲学论著,只是披着小说的外衣。

评分说实话,这本书不适合所有人。如果你期望的是一个线性的、容易理解的故事,那么你可能会在第三章就感到彻底的挫败。对我而言,它的魅力恰恰在于它的“难以驯服”。作者似乎在用一种近乎野蛮的原始力量在书写,文字的节奏感极强,时而如急促的鼓点,时而又慢到仿佛时间凝固。我特别关注了其中关于“传承”与“断裂”的母题,它探讨了一个家族如何眼睁睁看着自己赖以生存的价值体系崩塌,而年轻一代却无力或不愿去修补的无奈。这种对“流逝”的无力感被描绘得淋漓尽致,让人读后久久不能平静。这本书更像是一面镜子,映照出我们自身在面对巨大时代变迁时的渺小和徒劳,推荐给那些不惧怕被文字挑战,并愿意深入挖掘其深层结构意义的读者。

评分于是我从椅子上跳下来,蹲在地上打开音响,放上Einstürzende Neubauten的silence is sexy,朋友说这乐队的名字是倒塌的建筑。但我只是发现河水在隐秘的地方迅疾而静静地流淌的那种感觉又出现了,这是一个德国乐队工业噪音,我踢掉拖鞋,开始坐在地上看书。我承认那天晚上我喝多了。我把春节前剩下的大半瓶白天鹅1998年红酒就着DOVE巧克力都喝光了,事实上那天是周四,上完法语课回到家已经10点了,Je t'aime, tu m’aimes ? 明天还要去上班。但我内心很平静。

评分教育智慧求妙点.从知识到能力,从情感到智慧,教育逐步进入它的最佳境界。教育智慧表现为对教育本

评分京东作死,三本书,没一本到手是好的,就用一破塑料袋装着托运,虽然都每本书都封了膜,但里面的书是脏的,只能说明,故意网销次品、旧品,直接卸载京东!

评分好书好书好书好书好书好书

评分1929年1月,献给舍伍德·安德森的小说《沙多里斯》(删改过的《坟墓里的旗帜》)出版了。2月时他去信给哈考特表示感谢,并告诉他已经在着手一部新的小说《圣殿》。4月29日,埃丝特尔与富兰克林正式离婚。5月,福克纳完成了《圣殿》的打字稿,却被出版社拒绝。尽管福克纳与奥尔德姆家都不看好,福克纳还是与埃丝特尔在6月20日举办了婚礼,之后到帕斯卡古拉的海滩度了蜜月。蜜月之中埃丝特尔曾尝试自杀,后来靠镇静剂才得以控制。10月7日,《喧哗与骚动》出版,受到评论界好评。1930年1月12日,福克纳打完了《我弥留之际》,之后他便筹划投稿给一些有知名度的杂志,这些筹划中的小说有30篇于将来的3年中发表。这时他的短篇小说稿酬已超过过去写四部长篇的酬劳。4月12日,福克纳买下了名为“山楸橡树别业”的别墅,[2] 这座房子是内战时期的产物,6月正式入驻。这座房子在往后的岁月中成为福克纳的安身立命之所。4月30日,短篇小说《献给爱米丽的一朵玫瑰花》发表于《论坛》杂志,同年发表的短篇小说还有《荣誉》、《节俭》和《殉葬》。10月6日,《我弥留之际》在纽约由凯普与史密斯公司出版。12月,同一公司出版了修订版的《圣殿》。

评分从客厅里可以看到高架桥的车流在减少,我可以听到河水在流动的声响在漫长的寂静中我拿起手机继续坐在地上开始给同学打电话,我说了好多好多话,说了什么已经不记得了,似乎还语无伦次的提到《人的条件》和李银河,其实我真是很不喜欢打电话的。我只是想去体育中心放风筝而已,现在不就是春天了吗。下班后街道上还有些许阳光,有很暖的北风吹拂,我穿着一件短袖和一件薄外套一点也不想回家可是我又能去哪里。然后我开始想抽烟,我是不会抽烟的。

评分五、有苦才有乐

评分(美)威廉·福克纳写的很好,感觉书还不错还没有仔细看东西写得比较详细我只要在搜索框内输入喧哗与骚动、(美)威廉·福克纳,就会有好多书摆在我面前供我挑选,价格方面还可以打折,这样便捷与优惠的购书方式我怎么可能不选择呢!经常在网上购物的弟弟幸福的告诉我。据调查统计,当前网上书店做得较好的的网站有京东等。现在大街小巷很多人都会互相问候道今天你京东了吗,因为网络购书已经得到了众多书本爱好者的信任,也越来越流行。基于此,我打开网页,开始在京东狂挑书。一直想买这书,又觉得对它了解太少,买了这本书,非常好,喜欢作者的感慨,不光是看历史或者史诗书,这样的感觉是好,就是书中的字太小了点,不利于保护视力!等了我2个星期,快递送到了传达室也不来个电话,自己打京东客服查到的。书是正版。通读这本书,是需要细火慢烤地慢慢品味和幽寂沉思的。亲切、随意、简略,给人洁净而又深沉的感触,这样的书我久矣读不到了,今天读来实在是一件叫人高兴之事。作者审视历史,拷问灵魂,洋溢着哲思的火花。人生是一段段的旅程,也是需要承载物的。因为火车,发生过多少相聚和分离。当一声低鸣响起,多少记忆将载入历史的尘梦中啊。其实这本书一开始我也没看上,是朋友极力推荐加上书封那个有点像史努比的小人无辜又无奈的小眼神吸引了我,决定只是翻一下就好,不过那开篇的序言之幽默一下子便抓住了我的眼睛,一个词来形容——太逗了。|据悉,京东已经建立华北、华东、华南、西南、华中、东北六大物流中心,同时在全国超过360座城市建立核心城市配送站。是中国最大的综合网络零售商,是中国电子商务领域最受消费者欢迎和最具有影响力的电子商务网站之一,在线销售家电、数码通讯、电脑、家居百货、服装服饰、母婴、图书、食品、在线旅游等12大类数万个品牌百万种优质商品。选择京东。好了,现在给大家介绍两本好书爱情急救手册是陆琪在研究上千个真实情感案例,分析情感问题数年后,首次集结成的最实用的爱情工具书。书中没有任何拖沓的心理和情绪教程,而是直接了当的提出问题解决问题,对爱情中不同阶段可能遇到的问题,单身的会遇到被称为剩男(剩女)的压力、会被家人安排相亲、也可能暗恋无终,恋爱的可能会遇到被种种问题,而已婚的可能会遇到吵架、等问题,所有问题一一给出解决方案。陆琪以闺蜜和奶爸的语重心长告诉你各种情感秘籍,让你一看就懂,一做就成。是中国首部最接底气的爱情急救手册。谢谢你离开我是张小娴在想念后时隔两年推出的新散文集。从拿到文稿到把它送到读者面前,几个月的时间,欣喜与不舍交杂。这是张小娴最美的散文。美在每个充满灵性的文字,美在细细道来的倾诉话语。美在张小娴书写时真实饱满的情绪,更美在

评分从客厅里可以看到高架桥的车流在减少,我可以听到河水在流动的声响在漫长的寂静中我拿起手机继续坐在地上开始给同学打电话,我说了好多好多话,说了什么已经不记得了,似乎还语无伦次的提到《人的条件》和李银河,其实我真是很不喜欢打电话的。我只是想去体育中心放风筝而已,现在不就是春天了吗。下班后街道上还有些许阳光,有很暖的北风吹拂,我穿着一件短袖和一件薄外套一点也不想回家可是我又能去哪里。然后我开始想抽烟,我是不会抽烟的。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![横沟正史:抽泣的死美人 [喘ぎ泣く死美人] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11593794/5487d8a5Nc43c1294.jpg)

![E·M·福斯特文集:印度之行 [A Passage to India] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11973020/57d21a9bN251090e2.jpg)

![米兰·昆德拉作品全新系列:好笑的爱 [Risibles Amours] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11576789/54cf4793N9ffc6fe1.jpg)

![奥斯卡经典文库:灵犬莱西 [Lassle Come Home] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11621990/54c59708N8f463ce7.jpg)