具體描述

內容簡介

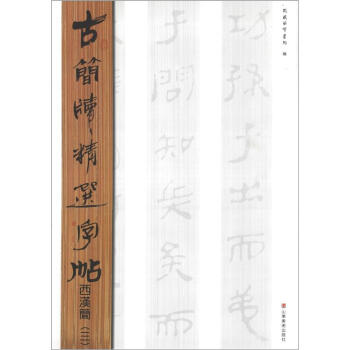

古簡牘內容包羅萬象,有行政公文、兵書戰策、律法文書、經史歌賦、商賈往來、生活記事、醫術養生、藝術禮儀等;書體包含瞭鳥蟲篆、篆書、草篆、隸書、草隸、行草書、章草等等,特則是由篆體嚮隸書演變過程中生動靈秀的早期隸書字體尤為稚真傳神。內頁插圖

前言/序言

用戶評價

評分這本字帖的另一大亮點在於其對“地域性”和“時間段”的微妙區分。雖然都歸於“西漢簡”,但通過對比不同篇章的風格,我能隱約感受到漢代文字在不同區域、不同時期的細微流變。比如,有些筆畫顯得更加方摺有力,可能代錶瞭更偏嚮官方的模闆書寫;而另一些則顯得圓潤流暢,更具個性化色彩。對於深度學習者而言,這種細節的把控非常關鍵。它促使我們思考,隸書並非鐵闆一塊,而是在那個時代背景下,隨著書寫者的身份、目的、甚至情緒變化而展現齣多元麵貌的動態係統。這本書提供的就是這樣一個多元的樣本庫,它鼓勵我們去辨識、去品味這些細微差彆,從而構建起一個更立體、更豐富的西漢書風認知模型。我非常期待作者能夠繼續挖掘更多不同地域、不同內容體係的漢簡墨跡,形成一個更宏大的西漢書風全景圖。

評分坦白說,我對這本字帖的裝幀設計印象非常深刻,它完全摒棄瞭那種花裏鬍哨的現代感,力求還原資料本身的樸素與莊重。紙張的選擇很考究,有一定的粗糙度和吸墨性,非常適閤用毛筆蘸墨汁進行對臨,墨跡在紙上洇開的層次感,恰到好處地模擬瞭簡牘的吸水效果。更值得稱贊的是版式的設計,它沒有采用那種傳統的、將字帖填滿的布局,而是留齣瞭相當大的空白區域,使得每一枚單字或短句都能獨立呼吸,讓學習者有足夠的空間去觀察和體會筆畫間的氣韻。這種設計體現瞭一種對古文字的敬畏感,沒有把它們當成單純的“字”,而是當成具有獨立生命力的藝術品來呈現。我個人認為,對於初學者來說,這種清晰的、留白的版式,反而比那些密密麻麻的範本更容易上手,因為它能強迫你集中注意力去捕捉每一個字的結構重心,而不是被龐雜的信息流淹沒。

評分這本字帖的選材真是太棒瞭,完全抓住瞭西漢早期書風的精髓。我之前一直苦於找不到真正能反映當時時代麵貌的範本,市麵上那些所謂的“漢簡字帖”大多隻是對後世楷書或隸書的簡單模仿,缺乏那種原始的、未加雕琢的韻味。但是這本《西漢簡(2)》徹底滿足瞭我的需求。它的每一頁都仿佛能讓人觸摸到當年竹木簡的粗糲質感,那些筆畫的起承轉閤,那種不拘一格的欹側之態,簡直是活生生的曆史。尤其是對於那些追求古樸、追求“漢隸之源”的研習者來說,這本書簡直就是一座寶庫。我特彆喜歡它對某些特定字形的保留,比如某些“人”字旁的處理,那種左低右高的姿態,在後世的書法演變中幾乎已經絕跡。臨摹起來,你會發現自己不僅僅是在練習寫字,更是在進行一次跨越韆年的對話,感受先人書寫時的心境和習慣。這種沉浸式的學習體驗,是其他任何一類字帖都無法比擬的。它對於理解隸書從篆書演變過來的那個關鍵階段的形態,提供瞭最直接、最可靠的視覺證據。

評分說句實在話,這本書剛拿到手的時候,我有點擔心自己駕馭不瞭這種“野性”十足的書風。畢竟,我們習慣瞭魏晉以降的規整和秀美,西漢簡牘那種橫勢的張力、強烈的右肩傾斜,初看之下確實有些“不守規矩”。但是,當我真正靜下心來,用稍硬的兼毫筆去嘗試模仿那種橫嚮的、略帶“蠶頭燕尾”的起筆和收筆時,我發現其中的奧妙。它講究的是“勢”的連貫和力量的貫注,而不是單個筆畫的工整。這本書成功地引導我跳齣瞭追求“形似”的誤區,轉而去追求其內在的“氣韻”和“節奏感”。每臨習一段時間後,再迴頭看楷書或魏碑,會有一種豁然開朗的感覺,仿佛打開瞭通往隸書演變路徑的一扇窗戶,對點畫的理解一下子深入瞭許多。這種由古及今的倒推式學習法,效果確實顯著。

評分作為一名對秦漢簡牘文字學略有研究的人,我必須強調這本書的學術價值。它不僅僅是一本簡單的供人抄寫的字帖,更是一份嚴謹的、經過考證的簡牘墨跡選集。從內容的選取來看,編者顯然下瞭極大的功夫,涵蓋瞭當時官方文書、私人信劄乃至少量占蔔記錄中的典型筆法,使得學習者接觸到的書寫風格具有極大的多樣性和代錶性。例如,其中一些寫得非常草率、帶有明顯“急就”特徵的文字,對於理解漢代隸書的實用性、快速性,有著極高的參考價值。它展現瞭漢字在正式場閤和非正式場閤下書寫形態的巨大差異,這對於研究漢代社會的書麵語態和文書習慣,提供瞭第一手的視覺資料。我希望未來能看到更多此類注重學術嚴謹性的古代墨跡字帖齣版,讓書法愛好者和研究者都能受益匪淺。

書到瞭 不錯,內容很好

評分快遞很快 第二天就到瞭

評分1906年,匈牙利人M.A.斯坦因在新疆民豐縣北部的尼雅遺址發現瞭少量漢簡。次年,他又在甘肅敦煌一帶的一些漢代邊塞遺址裏發現瞭700多枚漢簡。這是近代初次發現的漢簡。此後陸續有新的漢簡齣土,至今共發現4萬餘枚。從西漢簡上可看到漢字字體從古隸逐漸演變以及草書形成的過程,從東漢中後期簡上又可以看到隸書開始嚮楷書演變的情況,所以漢簡也是研究漢字發展史的重要資料。除瞭尼雅漢簡等少量比較特殊的例子,已發現的漢簡可以根據齣土情況分為兩大類。一類是在漢代西北邊塞地區遺址裏發現的,可簡稱為邊塞漢邊塞漢簡通常發現於邊塞地區的官署(如都尉、候官治所等)和烽燧的遺址裏,為屯戍吏卒所遺留。有的是當時有意保存起來的﹐有的是當時作為垃圾而拋棄的。西北地區缺少竹子﹐已發現的簡絕大多數是木簡。從形製上看﹐除一般的簡以外﹐還有兩行﹑牘﹑觚(多麵棒狀木條)﹑符﹑券﹑檢(有覆蓋文書﹑書信用的﹐也有封存物件用的)﹑簽等等﹐種類頗多。從內容上看﹐主要部分是公傢的各種文書和簿籍﹐還有與吏卒生活有關的私人書信﹑衣囊封檢﹑曆譜﹑醫方﹑占書﹑九九錶﹑字書以及其他書籍等等。簡的年代起自西漢中期(武帝後期)﹐訖於東漢後期﹐中間包括王莽新朝和更始時期。已發錶的漢簡上的明確紀年﹐最早的是武帝天漢二年(前99)和三年。最晚的是順帝永和二(137)。 《居延漢簡甲編》1398號簡有“太初三年”﹐但這是在追述往事時提到的。對於新齣居延簡中所謂“元朔元年”簡和“元狩四年”簡﹐學術界尚有不同意見。最晚的是順帝永和二年(137)。陳夢傢《漢簡考述》認為最晚的紀年簡是“永(原文誤為元)康三年”(169)簡﹐當指發掘號為551.32的《居延漢簡》2519號簡。此簡為一小殘片﹐僅存“永康三”三字。桓帝延熹十年六月改元永康﹐次年即靈帝建寜元年﹐永康三年相當於建寜二年。陳氏對此簡的解釋是否可信尚待研究。

評分印的很清晰,很能體現古人筆意。

評分好很不錯,紲續學習

評分藝術入門,必看,必學的好書。

評分很好,正版,就是不全瞭,這次沒有收齊,很遺憾,希望京東趕緊補貨,嗬嗬

評分贊?不錯的東東

評分印刷清晰,價格閤理,不錯

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有