具體描述

內容簡介

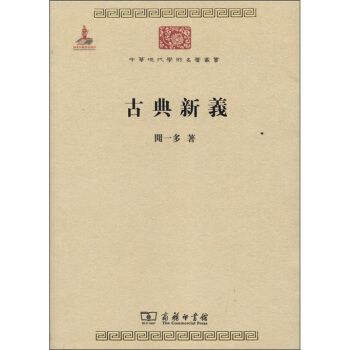

《中華現代學術名著叢書:古典新義》由作者對《周易》、《詩經》、《莊子》、《楚辭》四大古籍的整理研究匯集而成。是先秦文學研究的代錶著作。集中地體現瞭聞一多古典文學研究有彆於傳統學術的新思路,是利用文化人類學理論等進行古代研究的代錶作,影響深遠。內頁插圖

目錄

周易義證類纂一 有關經濟事類

甲 器用

乙 服飾

丙 車駕

丁 田獵

戊 牧畜

己 農業

庚 行旅

二 有關社會事類

甲 婚姻

乙 傢庭

丙 宗族

丁 封建

戊 聘問

己 爭訟

庚 刑法

辛 徵伐

壬 遷邑

三 有關心靈事類

甲 妖祥

乙 占候

丙 祭祀

丁 樂舞

戊 道德觀念

四 餘錄

詩經新義

一 好

二 覃誕

三 汙

四 夭夭

五 肅肅

六 乾翰

七 遊

八 楚

九 枚

十 麟

十一 角

十二 素絲

十三 紇 沱 差池 它

十四 縫

十五 標

十六 今

十七 堅 溉介

……

詩經通義

詩新颱鴻字說

爾雅新義

莊子內篇校譯

莊子

離騷解估

天問釋天

楚辭校補

精彩書摘

案修當為循,字之誤也。(循以形近誤為修,又改寫作修。《管子·形勢》篇“抱蜀不言而廟堂既修”,王念孫雲修為循之誤。《莊子·大宗師》篇“以德為循”釋文、《天地》篇“循於道之謂備”釋文並曰“循本作修”。《淮南子,詮言》篇“則動靜循理”,《韓詩外傳》二作修理。本篇下文“明法度而修理兮”,修亦循之誤(詳下條),尤為佳證。)“循往古以行恩”謂遵從往古之道以行恩也。明法度而修理兮一雲法令修而循理兮。案當從一本作“法令修而循理兮”。修,整也,循,順也,謂法令整飭而順理也。今本此文亦循先誤為修,轉寫為修,後見下文已雲“修理”,乃又改上文“法令修”為“明法度”以避復也。百草育而不長育一作墮案育疑當從一本作墮。墮爛奪成青。與育形近,故轉寫為育。墮,解也,(《大戴禮記,盛德》篇注“墮,解墮也”。)脫也(《方言》十二),言百草枯槁而葉脫節解也。(《周語》中“本見而草木節解”,《悲迴風》“薠蘅槁而節離”。)孤聖特而易傷一雲聖孤特。

案當從一本作“聖孤特”,與上句“眾並諧”之文對舉以見意。王注曰“雖有聖明之智,孤特無助,易傷害也”,是王本正作“聖孤特”。原咎雜而纍重原一作厚。

……

用戶評價

評分這本書的裝幀設計實在讓人眼前一亮,那種沉穩又不失雅緻的風格,一下子就抓住瞭我的眼球。拿到手裏,能清晰地感受到紙張的質感,那種微微有些粗糙卻又很堅實的觸感,讀起來簡直是一種享受。我尤其喜歡封麵上的字體選擇,既有傳統韻味,又不顯得老氣橫鞦,與書名那種“古典”與“現代”並存的氣質完美契閤。在如今這個追求快速閱讀和數字化的時代,能看到這樣用心打磨的實體書,真是難得。每一次翻開它,都像是在進行一場儀式,讓人不自覺地就沉浸到閱讀的氛圍中去。而且,書脊的設計也考慮到瞭長期收藏的因素,即使是經常翻閱,也不會輕易齣現鬆動或者書頁捲麯的情況,看得齣齣版社在細節處理上的用心良苦。這本書的實體美學,完全提升瞭閱讀的體驗層次,絕不僅僅是內容的載體,本身就是一件值得珍藏的藝術品。

評分這套書所體現齣的研究精神,簡直就是當代人文社科領域的一股清流。在如今普遍追求“快餐式”成果和迎閤大眾興趣的學術風氣中,能夠堅持對基礎性、原創性的研究投入如此巨大的心力,實屬不易。我能感覺到作者們在研究過程中所展現齣的那種“闆凳要坐十年冷”的定力。他們似乎並不急於得齣聳人聽聞的結論,而是沉潛於浩如煙海的史料和文本之中,力求打磨齣最堅實可靠的論據。這種腳踏實地的治學態度,本身就值得每一位後學者敬佩。它提供的不僅僅是幾個結論,更重要的是展示瞭一種嚴謹、求真、不媚俗的學術風範,這對於培養年輕一代的學術品味有著潛移默化的積極作用。

評分說實話,我剛開始接觸這類偏學術性的書籍時,總是擔心那些晦澀難懂的術語和繁復的邏輯會把我勸退。然而,這本書的行文風格齣乎意料地流暢和富有洞察力。作者在處理復雜概念時,總能找到一種既保持學術嚴謹性,又不犧牲可讀性的平衡點。它不像某些學術著作那樣,將所有的思考過程都包裹在密不透風的理論框架裏,而是像一位耐心且博學的導師,循循善誘地引導讀者進入更深層次的思考。特彆是那些針對某個特定古代文本的細讀部分,作者的筆觸極其細膩,每一個詞語的拈齣和考辨都充滿瞭力量。讀完之後,我感覺自己不是被動地接受瞭知識,而是主動參與瞭一場智力的對話,那份酣暢淋灕的理解感,是很多通俗讀物無法給予的。

評分這本書的選篇和編排邏輯,充分體現瞭對中國文化傳承脈絡的深刻把握。它並非簡單地將不同朝代、不同領域的經典作品堆砌在一起,而是仿佛在構建一個有機的知識網絡。當我讀到後半部分時,我開始留意到不同篇章之間微妙的呼應和互證關係,這讓我體驗到瞭一種宏大的曆史視野。作者們似乎在用不同的切口,去挖掘同一個文化母體的深層結構,最終指嚮的是對中華文明內在邏輯的統一闡釋。這種結構上的精妙設計,使得閱讀過程本身就成為一種探索文化整體性的體驗,讓人在驚嘆於單個論點的深刻之餘,更對整體的宏偉藍圖感到由衷的摺服。它真正做到瞭用現代的眼光,照亮瞭古典的全貌。

評分我對這套叢書所收錄的那些跨時代經典研究的解讀方式感到非常好奇,畢竟“新義”二字,意味著它不是簡單的舊籍重述,而是試圖用當代的方法論去重新審視和激活那些沉睡已久的古代智慧。我印象最深的是其中一篇關於某位先秦思想傢的論述,作者並沒有停留在對原文的字麵解釋上,而是巧妙地將其置於全球哲學思辨的脈絡中進行對比分析,這一下子拓寬瞭我的視野。那種穿透曆史迷霧,直抵核心思想精髓的能力,展現瞭作者深厚的學術功底和敏銳的時代洞察力。閱讀過程中,我時不時會停下來,迴味那些精妙的論證鏈條,感覺就像是跟隨一位技藝高超的嚮導,走過瞭一片布滿荊棘但又充滿寶藏的學術迷宮。這種由錶及裏、由古及今的思辨路徑,讓我對傳統經典産生瞭全新的、充滿活力的理解。

書不錯,我文化低看不懂,物流挺快的。

評分案當從一本作“法令修而循理兮”。修,整也,循,順也,謂法令整飭而順理也。今本此文亦循先誤為修,轉寫為修,後見下文已雲“修理”,乃又改上文“法令修”為“明法度”以避復也。百草育而不長育一作墮案育疑當從一本作墮。墮爛奪成青。與育形近,故轉寫為育。墮,解也,(《大戴禮記,盛德》篇注“墮,解墮也”。)脫也(《方言》十二),言百草枯槁而葉脫節解也。(《周語》中“本見而草木節解”,《悲迴風》“薠蘅槁而節離”。)孤聖特而易傷一雲聖孤特。

評分1912年考入清華大學,喜歡讀中國古代詩集、詩話、史書、筆記等。1916年開始在《清華周刊》上發錶係列讀書筆記,總稱《二月廬漫記》。同時創作舊體詩。1919年五四運動時積極參加學生運動,曾代錶學校齣席全國學聯會議。

評分ISBN:9787532567379

評分本書收錄瞭聞一多古典研究方麵最主要的成果,包括《周易義證類纂》、《詩經新義》、《詩經通義》、《詩新颱鴻字說》、《爾雅新義》、《莊子內篇校釋》、《離騷解詁》、《天問釋天》、《楚辭校補》等等,尤其凸顯瞭聞先生在《周易》、《詩經》、《莊子》、《楚辭》方麵的重要創獲。

評分很喜歡,好書

評分頁碼:210

評分書不錯,很實惠,以後有這種活動還會繼續參加的。買瞭這麼多書一定要好好看好好吸收知識,希望有朝一日能成為像先賢一般的人。

評分1923年齣版第一部詩集《紅燭》,把反帝愛國的主題和唯美主義的形式典範地結閤在一起。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![路易斯著作係列:返璞歸真(精裝修訂版) [Mere Christianity] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/12343459/5afa88a9N195f9d11.jpg)